【藝術簡歷】

楊長喜,字悅之,號一山居士,別署臥雲齋主、逍遙翁。山東東營人。畢業于山東師范大學美術系,后進修于國家畫院、中央美院。師承程大利、曾來德、張立辰諸先生。

現為:文化和旅游部中國國際書畫研究會中外交流中心和中國書畫世界行聯合會簽約的國際高端書畫家,中國美術家協會會員,天津師范大學客座教授,中國傳媒大學藝術創作院特聘教授,中國人民大學藝術學院書畫研修班楊長喜工作室導師。

中國畫作品《根》獲1999年中國迎澳門回歸中國畫作品展金獎。《鎮河鐵牛》獲全國藝術品大展一等獎。諸多作品在國家級展覽中入選或獲獎。并在《美術》、《美術觀察》、《中國藝術教育》、《美術報》、《中國書畫報》等專業報刊發表。

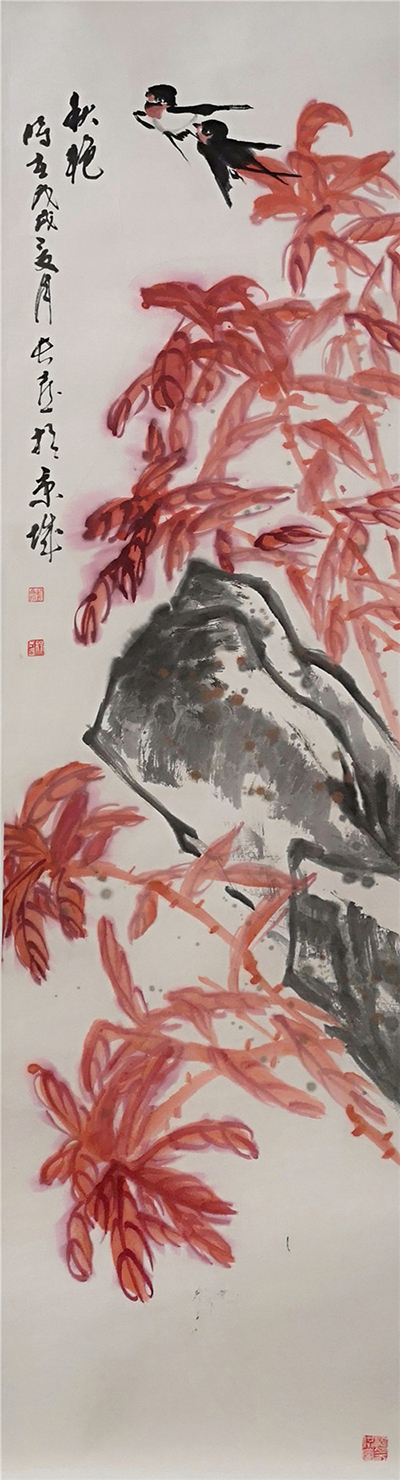

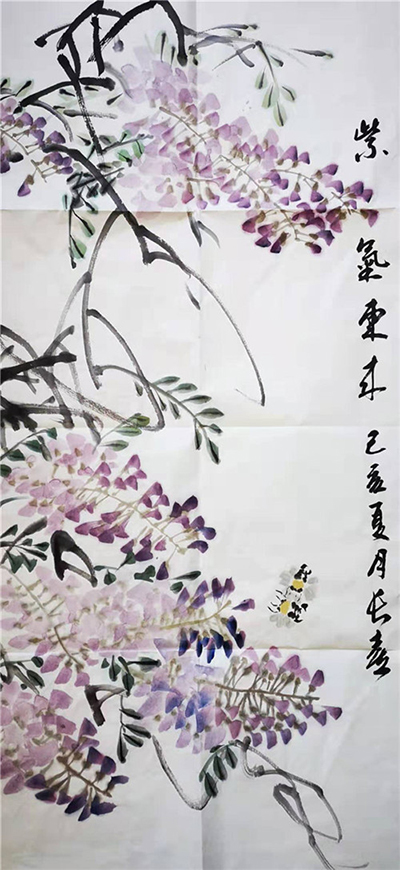

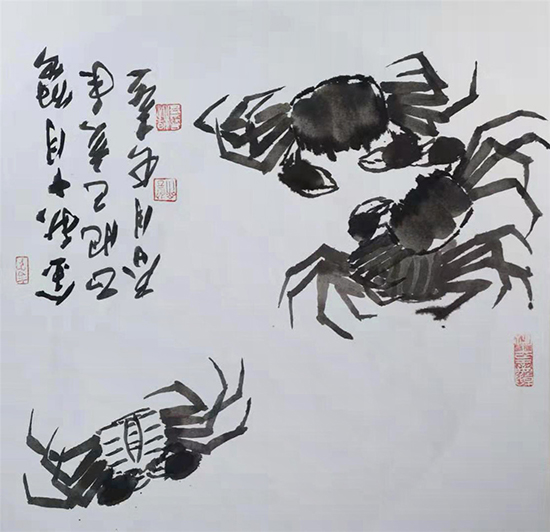

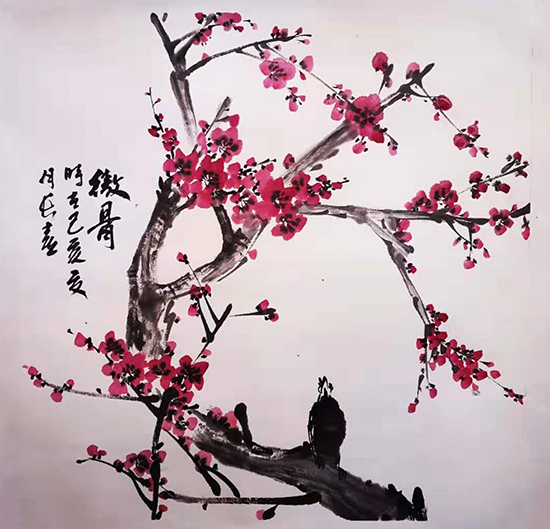

多幅作品被中國美協、中國國家畫院、中國美術館及美國、韓國、日本、加拿大、中國臺灣等國家和地區收藏。2008年創辦學術性期刊《筆墨》。出版有《楊長喜畫集》、《楊長喜山水畫集》、《楊長喜花鳥畫集》、《山水畫基礎教程》等個人畫集和專著。其傳記和作品被收錄《中國專業大辭典》、《世界名人藝術大典》、《世界人物辭海》、《世界華人文學藝術名人錄》、《中國翰墨名家作品博覽》等20余部典籍。山水畫作品由文匯文化交易所上市。

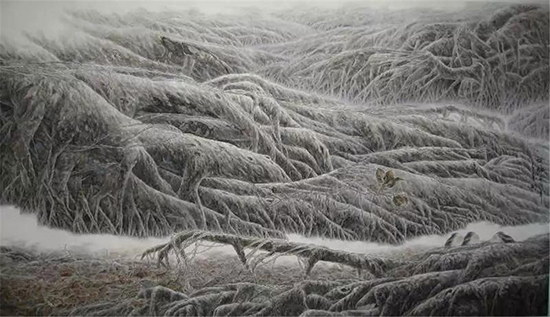

《血脈》 208㎝×104㎝

談《道德經》與中國山水畫

從本體論、審美論、技法論三個層面淺談《道德經》與中國山水書畫的關系:

一 《道德經》與中國山水畫的“本體論”:

所謂“本體論”是指對事物本質的認識。中國山水畫在其產生的最初時刻,受到老子關于道法的影響,因此,在對山水畫本質的認識上,就超越了模擬自然的階段,而上升到“道”的高度。要求山水畫要變現宇宙之生機,天地之造化,并把這一原則作為終極的美學追求。畫山水的目的正在于從中體道和悟道。就主體方面來說,要想得到一個審美的意象,“澄懷”是極致必要的。就是說主體必須具有一個虛靜空明的心境,也是老子所說的“洗滌”,莊子所說的“坐忘”、“心齋”。這個虛靜空明的心境是實現審美關照的必要條件。就客體方面來說,要“味”。首先必須有“象”,“象”就是審美形象,就是自然山水。“味象”同時就是“觀道”。繪畫是主體的內在精神與客體的外在形式的高度統一,是一種創造性活動。并以外在形式的相對有限性去把握無限的精神內容。

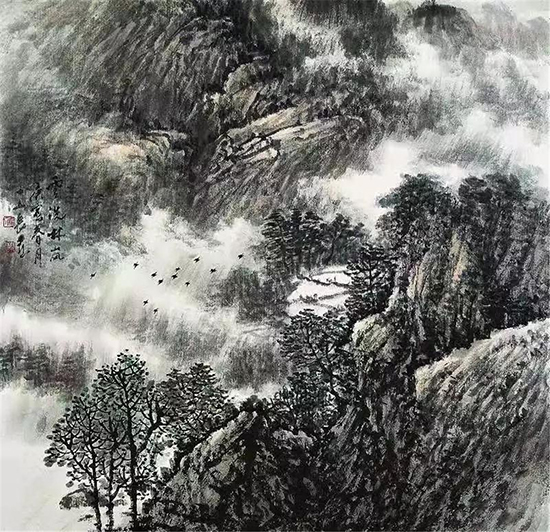

《云洗林嵐》 136㎝×68㎝

二《道德經》與中國山水畫的“審美論”

《道德經》的核心觀點即道法自然,他崇尚自然之旨。歷代畫家將這些觀點運用到繪畫上,解放了視覺畫面的局限性,將欣賞者的視線引向了更加廣闊的想象空間,這正是中國畫在唐宋以后棄真求實,在乎神似,逸筆草草的重要出發點。正因為如此,"計白當黑,掛一而漏萬”才成為中國畫創作的基本法則。而“筆不周意周”則自然成為了中國畫最終走向寫意的又一精神基礎。在色彩觀念上,道家主張"玄”即墨色,玄之又玄,眾妙之門。《老子》中又說:“五色令人目盲”,這在經意與不經意之間給后人樹立了一種追求樸素、單純、和諧的審美理想。“玄”與“素”,“質”與“樸”成了中國畫理論與實踐的核心部分,并直接影響著中國畫山水審美標準的建立。

中國山水畫以自然造化為師,以表現自然之精神為己任,以回歸自然為最高境界。老子“自然”概念的提出為中國山水畫乃至整個中國書畫藝術確立了一個很高的美學標準。

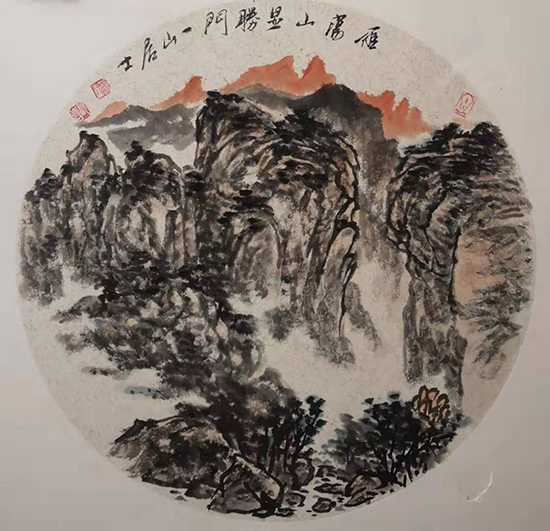

《龍脈》 136cm×68cm

三《道德經》與中國山水畫的“技法論”

在中國山水畫的發展過程中,受老子”陰陽結合”的辯證統一的宇宙觀的影響至深。特別是在筆墨技巧及空白處理等具體問題的技巧問題上。和諧是陰陽變化的最終結果,和諧是中國美學的精髓。中國山水畫的創作過程,是一個解決矛盾的過程,在一個畫面中,要解決好黑與白、虛與實;干與濕、濃與淡;蒼與潤、剛與柔;疏與密、松與緊;開與合、張與馳等許多辯證關系。以上關系解決好了,整個畫面就達到了陰陽相和的境界。這與老子的“有無相生、難易相成、長短相形、高下相傾、音聲相和、前后相隨”的辯證思想同出一轍。

“技”與“道”的關系可以概括為物質實踐和精神境界的關系。一個藝術家重視研究“技”的問題時,總要與他要達到的精神目標即所謂“道”聯系在一起。掌握高水平的“技”是走向精神高度的通道。因此,他在解決“技”的過程中能同時實現精神提升。在廣義上講,中國畫的“技”即“道”,“道”亦“技”耳,二者其實可以相互替換理解。在中國畫中,筆墨下通過“技”,上接于“道”,是連接著技法與道心的重要范疇。因此我們要妥善對待“技”與“道”的關系,真正做到“心手相應”和“由技入道”。

綜上所述,老子的哲學思想對中國山水畫的發展有著極其重大的影響,而《道德經》作為老子的代表作,對中國山水畫的產生和發展,從理論角度看有著及其重要的指導意義。后來隨著禪宗和古典美學的介入,逐步形成了中國山水畫一套完整的高深莫測的學術思想和理論體系。從而使中國山水畫高峰迭起,文脈連綿,“香火”越來越盛。

——楊長喜

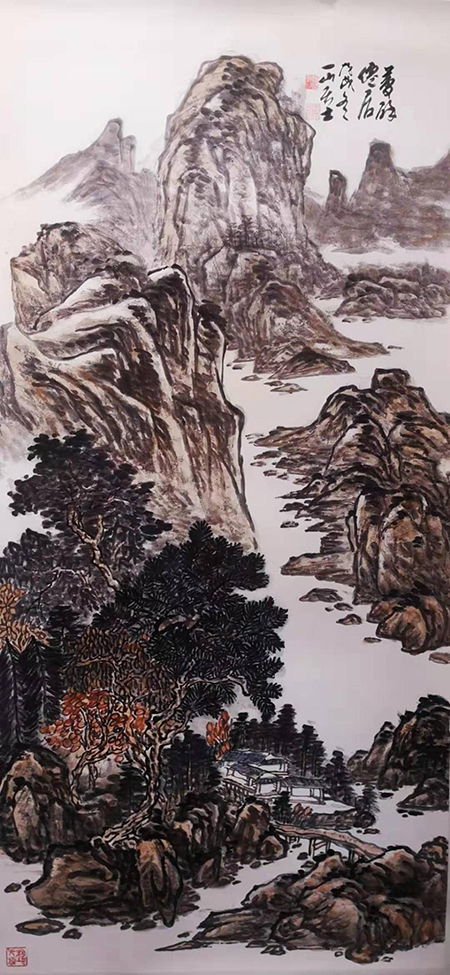

作品欣賞

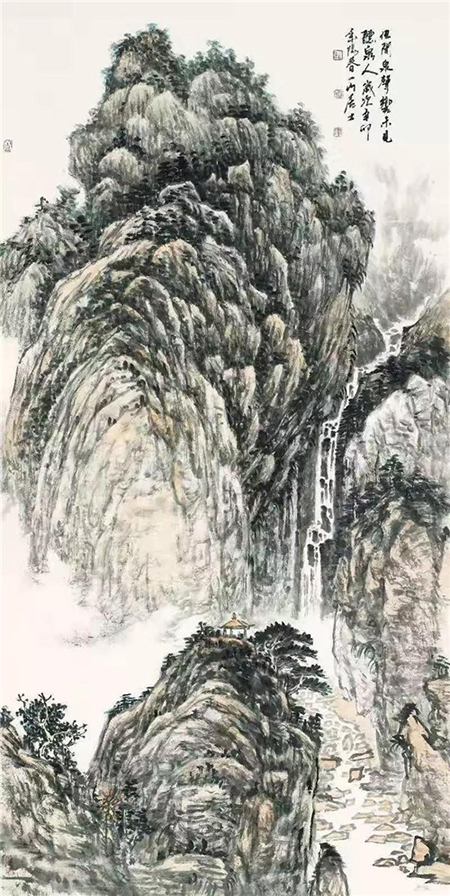

《聽泉》 136㎝×68㎝

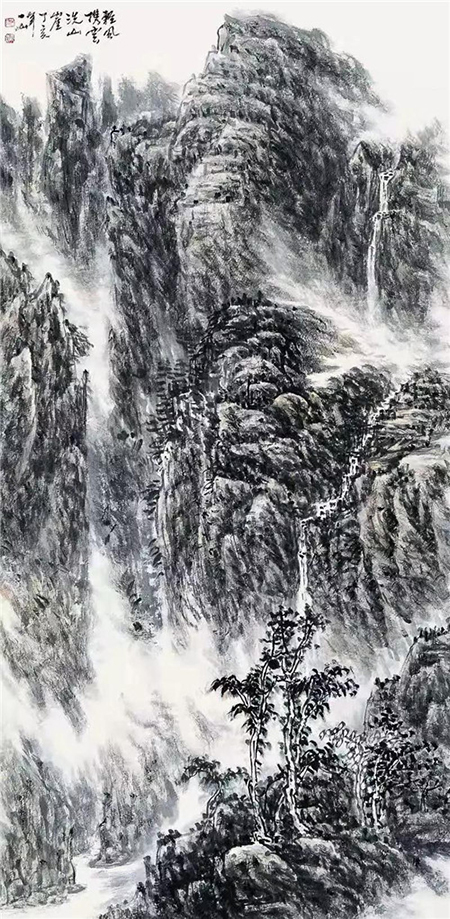

《輕風攜云洗山崖》 136cm×68cm

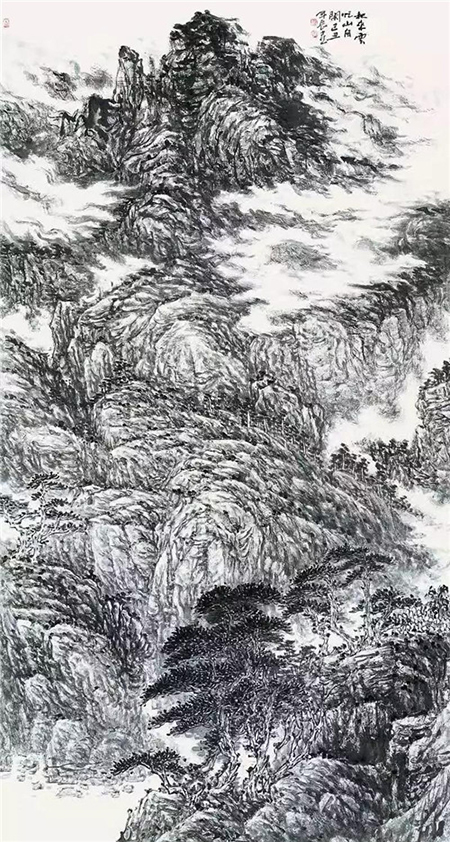

《秋來云忙山自閑》 180㎝×96㎝

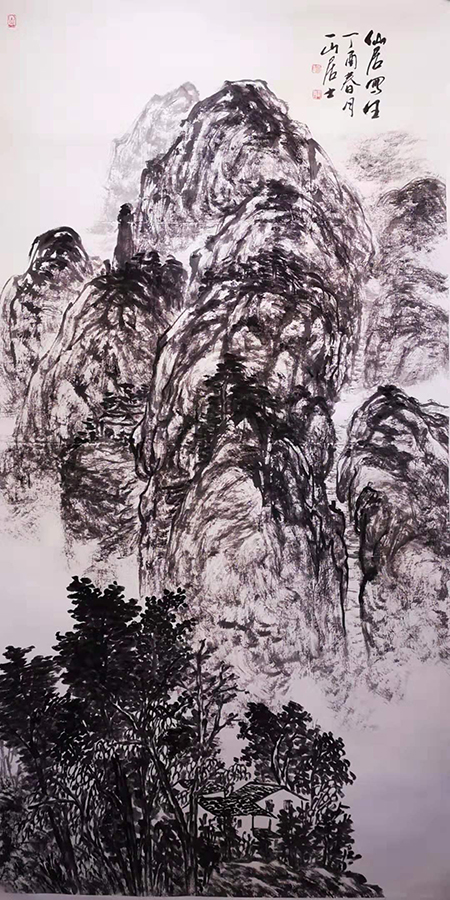

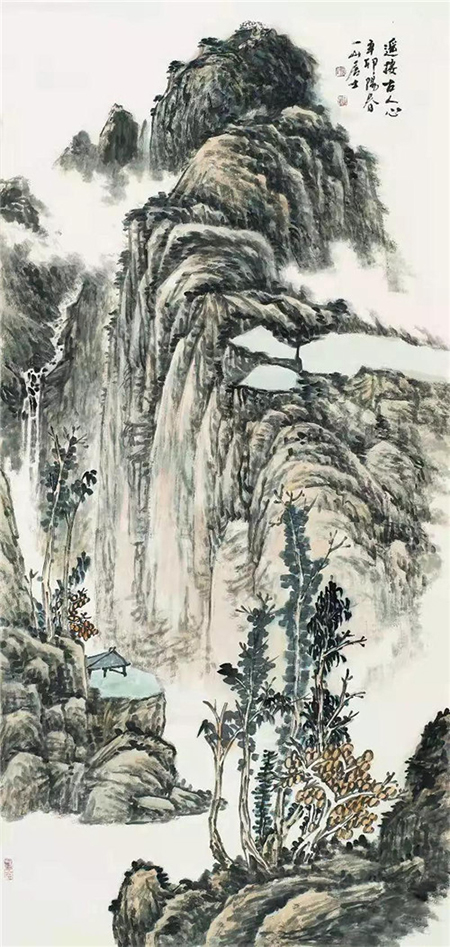

《遙接古人心》 136㎝×68㎝