藝術簡介

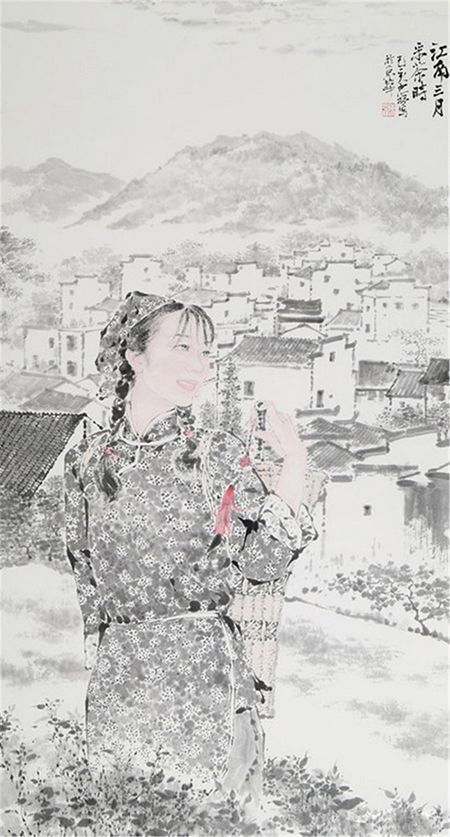

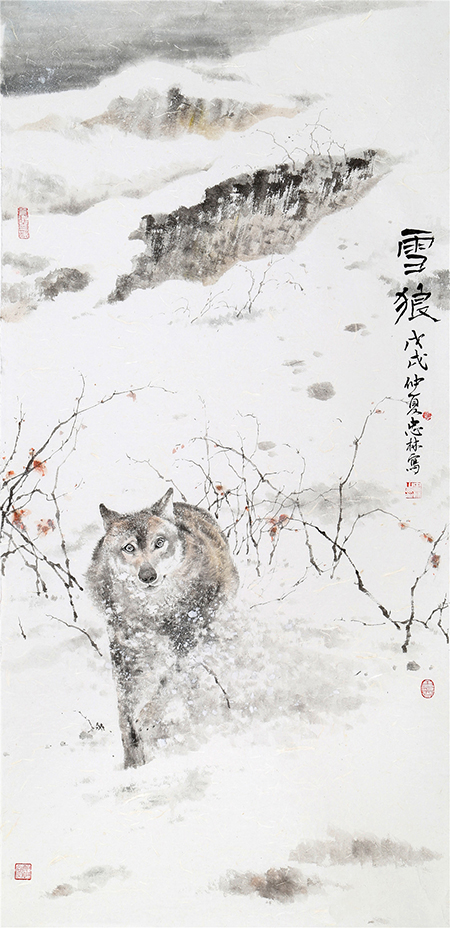

陳忠林,1968年生,筆名森林,號東山殘蓮,耐耕堂主,江西余干人。2000年畢業于中國美術學院中國畫專業,2010進修于北京畫院。工書法,山水,花鳥,猶擅人物,工寫兼能。作品得自然之妙,畫風拙樸素雅,曾被中國軍事博物館,江蘇美術館等中外美術館和機構及個人收藏。現為中國美術家協會會員,中國工筆畫學會會員。2016年“百家金陵全國中國畫展”典藏獎獲得者。

1990年,硬筆書法作品《沁園春·雪》獲馬年全國硬筆書法大展一等獎,長沙市;

2000年,作品《家書》獲中國美院畢業創作展收藏獎,杭州市;

2008年,作品《曉來庭院怡蝶飛》獲江西首屆中國畫人物花鳥展二等獎,南昌市;

油畫創作《2008年第一場雪》獲江西省第三屆美術寫生創作二等獎,南昌市;

2012年,作品《思念》獲全國工筆畫展優秀獎,滄州市;

2013年,作品《獲》獲相聚宜興全國工筆畫展優秀獎,宜興市;

作品《歲月如歌》入選墨韻嶺南全國中國畫展,東莞市;

2014年,作品《歲月如歌之二》獲婁東(太倉)全國中國畫展優秀獎,太倉市;

作品《美好家園》入選“多彩中國夢”2014百家金陵全國中國畫展,南京市;

2015年,作品《不懈人生》獲“多彩貴州·全國中國畫展優秀獎,貴陽市;

作品《不懈人生之三》入選“古蜀文脈墨韻天府”全國中國畫展,成都市;

2016年,作品《信念》獲“中國精神2016百家金陵全國中國畫展”金獎,南京市;

2019年,作品《早春素境》入選十三屆全國美展中國畫展,

《信念》背后的信念

文/樊波

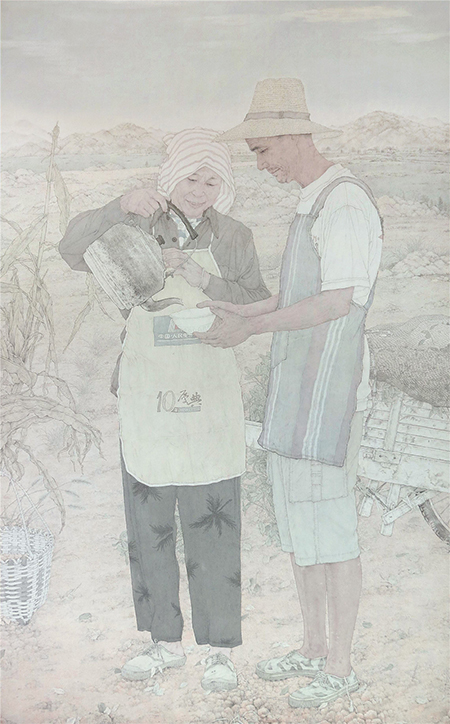

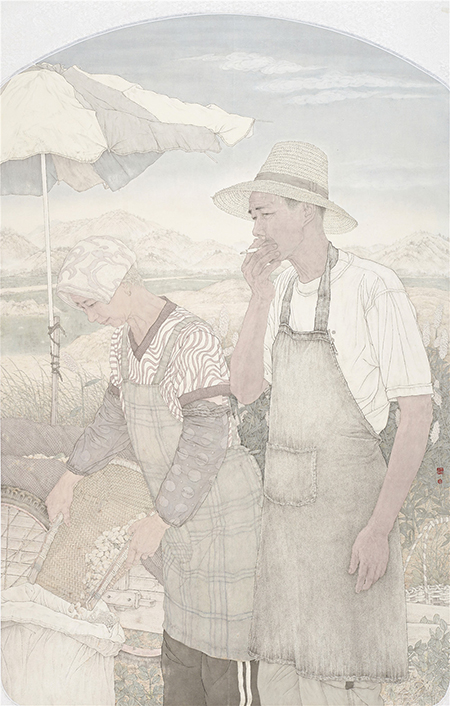

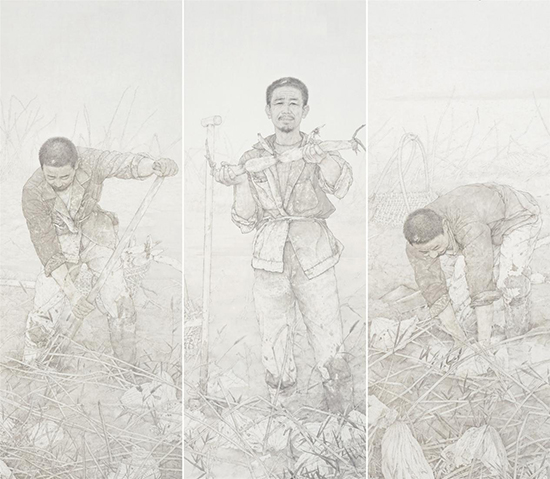

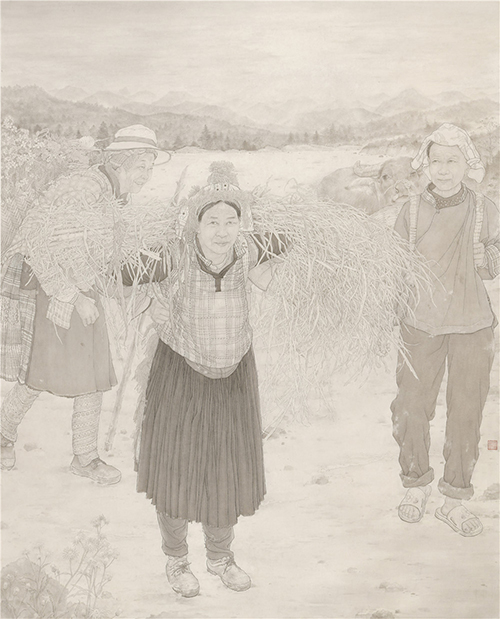

看到作品并與作品的題目《信念》相對照,我相信許多人都會感到有一種迷惑、疑竇的思緒浮上心頭。因為《信念》的題目會讓人自然聯想到某些重大題材,這在眾多美術大展中幾乎是屢見不鮮的。然而畫家陳忠林的《信念》卻描繪了三個農民育藕的勞作形象——據畫家告知,是分別表現了種藕、挖藕和收藕的一系列的情景。畫面中育藕的農民形象質樸、勤懇、歡欣、忘我,以及與藕為伴、渾然一體的布局,包括盛滿藕節的籮筐和萎謝的荷葉與莖稈等細節刻畫,這一切與“信念”的題目相聯系實在令人難以置信。所以這幅作品的背后一定包含了超出畫面的別有一番值得人們詢求的寓意。后來我與畫家交流后果然印證了這一點。

依我的眼光來看,在如今眾多工筆繁盛的畫壇中,無論在藝術技巧還是在審美趣味上,《信念》并不能視為一件鶴立而出色的作品。細究起來,這既不是一件嚴格規范的工筆,也不是傳統意義上的白描作品。沒有敷以濃妍的色彩,而是以細勁的線條進行勾繪,然而卻又以淡墨(或淡彩)富有層次地加以施染,從而使畫面人物形象和其他物象呈現出一種精微而寫實的傾向。實際上,畫家所選取的表現對象(農民)如以一般工筆重彩那種富麗的手法直接描繪似有華而掩實之嫌,而傳統的白描那種淡雅的格調于此也終有勉為其難之感。畫家對我說:他原本是學西畫的,中國畫是他后來逐步學習掌握的。因而不妨說這是將白描與西畫的素描手法相結合而形成的一種新的工筆樣式,一種新的白描語言,是一種因表現對象的特質所需而將中西畫法比較妥帖地銜接而成的新的線描淡彩之手法。

當然所謂“新”,并非畫家陳忠林一人所獨擅,當今畫壇年輕畫家常以出人意表的新體和手法而令人眼前一亮。但陳忠林似乎又并非有意而新創別體,他是按照自己本有的藝術積累和素養不期而然地形成了這一樣式,或者說他是根據自己不平凡的人生經歷選取了符合其“信念”的題材對象而形成了這一藝術手法。在他的這種藝術手法和樣式以及所描繪的題材對象背后還擁有如同農民育藕一般的令人嘆喟的藝術歷程——這才是孕育《信念》這一作品更為深沉的緣由。在我與畫家的短暫交流中得知,陳忠林本是江西鄉下的農家子弟,他對繪畫藝術的迷戀和追求并沒有因為命運多舛而氣餒或放棄——雖然他未能順利地考取正規的藝術院校,如今也未能進入正規的藝術機構。

作為一名游離于體制外的職業畫家,他在繪畫藝術上投入的熱情、精力和才智逐漸凝聚成一種執著的“信念”——他必須要獲得成功,一定會獲得成功,不是在今天,那么就會在明天和將來。于是他上下求索,于是他在中國美院、中央美院都留下了藝術求索的蹤跡,并且他還在自己故鄉父輩年復一年辛勤勞作期盼收獲的不懈努力中看到了一種“信念”的本色。終于,他在2016年中國金陵百家畫展(中國畫)中看到了自己的作品《信念》入選典藏作品。他沒有將這一成功僅僅歸之于自己的奮斗和求索,而是將這一成功視為他早年生活中那些質樸的農民辛勤勞作的一種啟示,是對這種來自故土和父輩啟示的一種藝術回饋,他將作品《信念》與這種啟示已然融為一體。而這正是他這一作品的寓意所在。

人們知道,“藕”的前身乃是一大片碧色連天、荷紅如胭的景象——這是多少文人墨客為之傾倒的謳歌對象!然而這種景象仿佛不屬于陳忠林,就如同學院藝術嬌子生活不屬于他一樣。他無暇流連于這一景象,因為這一景象對于他似乎太過奢華、浮華了。他只屬于艱辛的育藕過程,只屬于質樸農民心底中所默默存念著的那一種希冀實實在在的成功收獲和由衷喜悅。我想:當他描繪出農民手捧結結實實的多節長藕時,定然感受到了這一荷之果實中所包含著的“信念”的分量。