【藝術簡歷】

張志平(至平),1962年出生。1984年畢業于魯迅美術學院。中國國家畫院龍瑞山水畫工作室訪問學者,中國美術家協會會員,中國工筆畫協會會員,中國山水畫協會會員,中國人民大學藝術學院書畫高級創作研修班導師,中國山水畫創作院院委會委員、藝委會副主任,中國教育藝術研究院藝術委員會委員,朝陽市美協副主席,民進朝陽開明畫院院長,朝陽市龍城區美協主席,龍城區文化館研究館員。

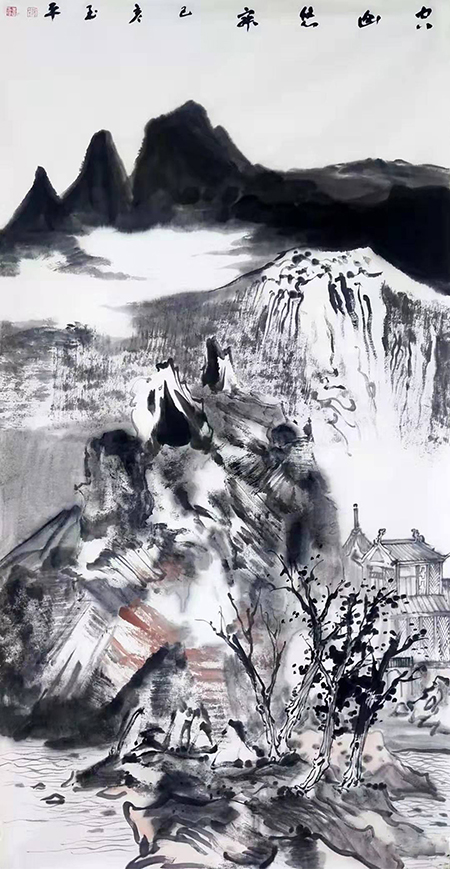

《雪融熱土》

藝術成就

作品《雪融熱土》參加第七屆中國現代美術展,第十二屆全國美展中國畫作品獲獎提名。

《遼西厚土》獲“民族百花獎”全國各民族美術作品展銀獎。

《晨流清露》獲全國中國畫第二屆線描藝術展優秀作品獎。

《疏林逸韻》獲全國中國畫第三屆線描藝術展優秀作品獎。

《惠風》獲當代花鳥畫展優秀作品獎。

《峽谷祥云》獲首屆八大山人山水畫優秀獎。

《鄉水情緣》獲遼寧省美協成立50周年大展銀獎,并入選“中國首屆山水畫藝術雙年展”

《遼西厚土》入選由中國美協主辦的“中國首屆線描藝術展”

《秋壑云起圖》入選“2008 年全國中國畫展”。

《錦繡和平》入選“第七屆全國工筆畫展”。

《情源厚土》入選“和諧燕趙紅色太行”中國山水畫作品展。

《厚土》入選全國首屆現代工筆畫大展。

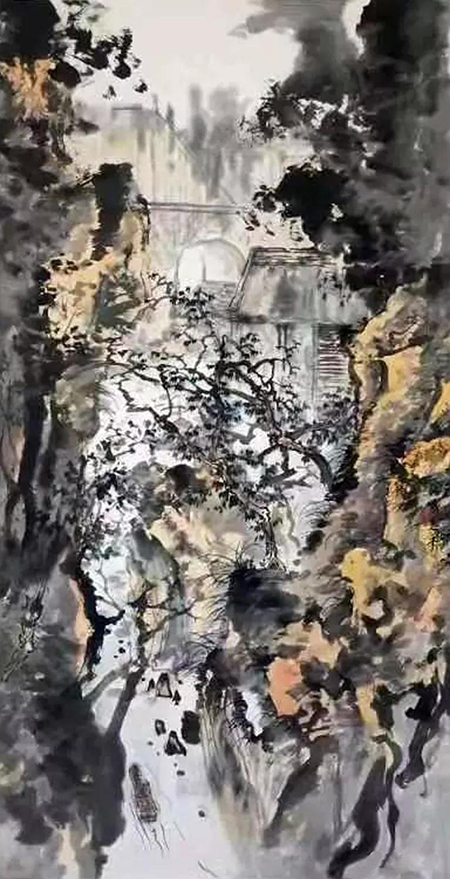

《厚土》

張志平先生的厚土情懷

孟慶冰

張志平這個名字和他的山水畫如影隨形,無數次出現在全國各類美展、媒體、書籍,在當今的中國畫壇越來越為更多的人所熟知了。對于大家所熟悉的畫家,我作為一個外行,一個曾經和志平先生學過幾天素描的學生,在此說些閑言碎語,心中充滿忐忑。然先生吩咐,不敢不從,權作向先生交一份作業罷。

畫事起源甚早,可上溯萬年,后字先文,文者,紋也,繪事肇生于此。先民精神不滅,歷千古嬗變演進,至今蔚然煥彩。山水之為畫在中國畫諸題材中又獨具魅力,蓋不獨與傳統文人寄情山水、醉心林泉之幽懷相契,更因山川樹石云霓飛瀑萬物紛錯變化不居,為畫家描景狀物抒情達性提供了一個宏闊的空間。況復三才一體,物我合一,在山水之間,畫家有著對生命和自然的獨特體悟;在深山茂林中,人類找到了生命存在的底氣;在圖山繪水之中,找到了心靈的寄托。

《秋壑云起圖》

張志平先生畫山水,也是經歷了一個選擇的過程。最早看到先生的畫是1987年,是月夜里一位抱著嬰兒納涼的美婦人執扇驅蚊的場景,畫面人物變形夸張,極具感染力。后來又見到先生畫的一批人物畫,時常人物游在蘆葦蕩里,或許與這段時間常常去盤錦游歷有關。

在一次市文聯主辦的畫展上,我看到了先生的畫,叫人眼前一亮,多次宣揚我的判斷:日后張公畫藝必有大成!十年后知吾言不虛,常為自己的預見而竊喜。而先生卻說,恰恰那之后十年沒有畫畫。

我知道,是為了生計,不得不做些“事功”,盡管情非所愿,畢竟他要承擔起一個丈夫、一個父親、一個長子、一個長兄的責任。這十年,沒有遺憾,這種勞心乏身的經歷使得他的人生更加沉厚。十年后,先生開始畫山水,并且一發而不可收,佳作不斷,連連獲獎。

《陽光土地》

從此,我也深信,人對藝術的感悟力是不一樣的,天資,任憑你如何拼命,也是追不到的。后來,我曾隨先生一起回到他鄉下了老家,見到那一脈靈秀的山峰,我知道,先生的天資從小又得到了家鄉靈山秀水的濡養,加之年少便得進入魯美進行專業訓練,后有入國家畫院做訪問學者,與龍瑞先生朝夕相處,于畫理畫技有了更深的感悟。

多年來不間斷臨古師心,悟法造化,熟讀畫論,加之精研書道,臨池不輟,遂有今天我們所見的翰墨丹青。

徐復觀把藝術分為兩類,一類如西方藝術,是“對現實猶如火上加油”;另一類如中國藝術,“則猶如在炎暑中喝下一杯清涼的飲料。”這雖不能盡涵一切中國藝術,但,以先生之畫觀之,確有同感。如果說用一個詞描述八大山人的畫是冷逸,用一個詞描述云林畫為高逸,那么,用一個詞描述先生的畫應該是“清逸”。此清堪比倪高士,比逸直追個山。

《厚土》

論藝歷來有北雄南秀之說,恰恰先生之畫以雄筑基,以秀耀神。即便是反復抅皴點染,用筆工道,結構繁復的巨制,也仍有一種清氣在,用筆實而不僵,用墨濃而能活。雖這類大制作費時耗神,見功力,得規模,然而其清逸有遜于小品。

近觀先生寫生小品和意筆山水,感佩至深!用筆率性而不失沉定,用墨淺淡而韻味十足。空明似高山朗月,清新如幽澗春蘭,淡雅若林中絲管,虛和比山巔云霞。蓋未能繁復,亦不得簡遠。遼西厚土融進傳統筆墨,幻化出一個個活的靈魂來。“有功無性,神采不生,有性無功,神采不實。”祝枝山此語信為知言。

《大地之戀》

寫生,歷來為山水畫家所重。或謂國畫不可多寫生,臨古便可創作,然古之善畫者不觀山詎可畫山呼?臨古可得筆墨,必難見真魂。黃賓虹謂清四王畫不敢用重墨重色,是未能探究真山之故。全事臨摹,必致基因退化。

寫生,不獨寫生,亦寫心也。文章家寫景狀物,非面對景物純樂觀表達是務,皆是這心中之相。觀山觀水,融匯于胸中,筆下之山,已非目中之山。是心中之山。“山水我所有”,不是屈從于山水,還要心占天地,得其環中,故能發其精微。觀先生寫生作品,得個中三昧!

《厚土祥云》

數十載南北東西,盡訪名山,“搜遍奇峰打草稿”,以神遇物,取物之神,存于胸中,發于筆端,故此揮毫落墨處無不生機盎然,神情畢現。

夫得意而忘形者,至道。欲得其意,須得其形,欲得其形,須得筆墨。吳冠中先生言“筆墨等于零”者,極言畫面整體之要耳,猶重樓宇耳輕土木。數千年淬煉的筆墨清華豈可無視?

此言一出,便有張仃等人群起而攻之,此大誤會!吳公謂畢加索能看懂齊白石,而齊白石看不懂畢加索,此論且不置辯,吳公不能精于筆墨確是事實,一些疑似書法的“漢字藝術”中筆墨之粗鄙便是證明。

《秋松無語》240×70cm

所以他的“等于零”難以令人信服。假令白石缶翁黃賓虹發出“筆墨等于零”的宏論,恐怕會別有一番深意了。說到黃賓虹,對其藝術造詣爭論不休,愚敬黃公為筆墨神仙,曾向先生請教,得允。

張志平先生最重傳統筆墨,畫中每見馬夏之峰,董巨之石,四僧之樹……食古而化,借古開今,得古韻,具新姿。也正因先生重筆墨,才花費許多精力研習書法。所謂書畫同源,蓋相同物源,質同筆源,意同心源,境同道源。

唐張彥遠《歷代名畫記》中有這樣的論述:“夫象物必在于形似,形似須全其骨氣,骨氣形似,皆本于大意而歸乎用筆。”謝赫六法亦重“骨法用筆”。中國筆墨是中國畫特有的藝術語言,本身具有的獨立審美價值是不容忽視的。

《溪山曉霧》180×97cm

近年來見先生許多逸筆草草、不計工拙之作也仍是筆健墨實、筆靈墨活、筆精墨妙,良由心悟手追,方得功深境現。

畫無不求而得者,亦有求之而不得者。畫事幽微,非有獨到之功,獨見之明,斷不可得。畫道玄妙,不宜直取,只可曲求,不能目遇,惟須心悟。所謂功夫在詩外也。先生精讀畫論,旁及經史,廣收博涉,取精用弘。

我們司空見慣的山水田疇屋舍村樹,在先生眼里、筆下卻靈光閃現美不勝收。東坡與佛印關于眼中是一尊佛還是一坨屎的故事為后人耳熟能詳,蘇小妹的解釋最為精當。

《溪山過雨》190×220cm

外相的存在是客觀的,對我們每一個人都是公平的,不來不去,不增不減,而我們所能領受到的恩澤和啟示迥異。

關鍵在于我們是否有警醒的心識和明澈的眼睛。先生對家鄉的愛戀,是生命的良能,是人初的覺醒;對自然的認知,是生活的積淀,是對物理的覺察;對山水之魂的瞥見,是心性的升華,是對生命的覺悟。凡此種種,皆于先生畫中凝結。

空中蘊萬有,至道。千筆萬筆也能簡,一筆兩筆也可豐。簡中見豐,繁而不雜,乃畫道之旨歸。黃庭堅謂“六韻師無聲,五味常主淡”。至此,感覺先生畫中淡淡的禪味卻有著極強的移情化人之力了。

《閑亭集秀》69×138cm

《細雨太湖邊》69×138cm

《草庭炊煙》69×130cm

《空山幽寂》190×220cm

《一隅山居》69×138cm

《秋巖》69×138cm

《溪巷》97×180cm

《白云掩寺》69×138cm