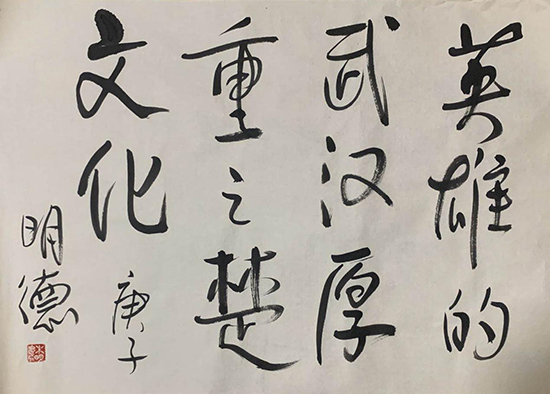

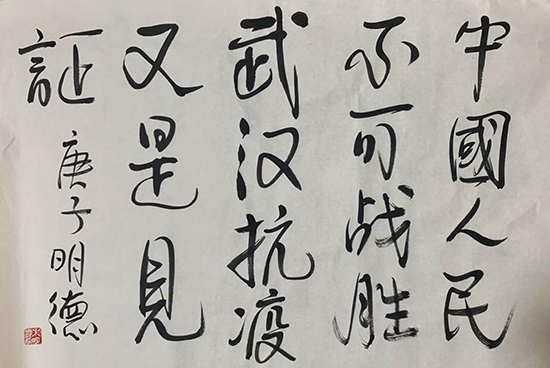

這次疫情牽動著每一個中國人的心,看到廣大醫務工作者紛紛請戰到疫情防控一線,令人敬仰。雖然無法上前線,但我可以用手中的筆進行創作,宣傳疫情防控的典型和成就,弘揚正能量,為堅決打贏疫情防控阻擊戰貢獻自己的一份力量!

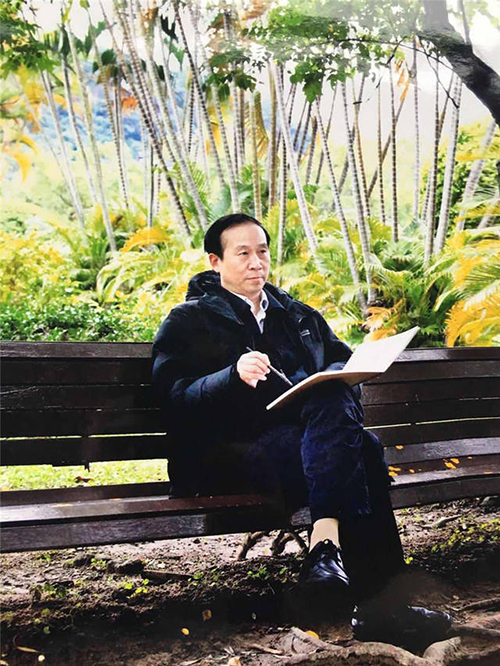

朱明德,畫家。河南商丘虞城縣出生,洛陽市長大。在新疆當兵十二年,轉業在北京水產局工作十三年。首都經貿大學研究生畢業。曾在門頭溝區委工作八年。曾任北京市社科院黨組書記、院長,北京市文聯黨組書記、常務副主席。受聘北京師范大學北京文化發展研究院教授、副院長。中國美術家協會第七屆理事,中國書法家協會會員。現為中國書畫家研究會副會長。

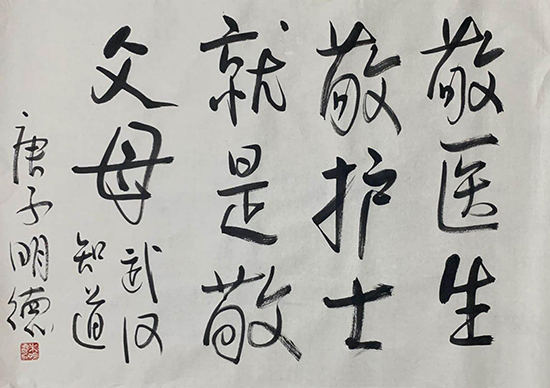

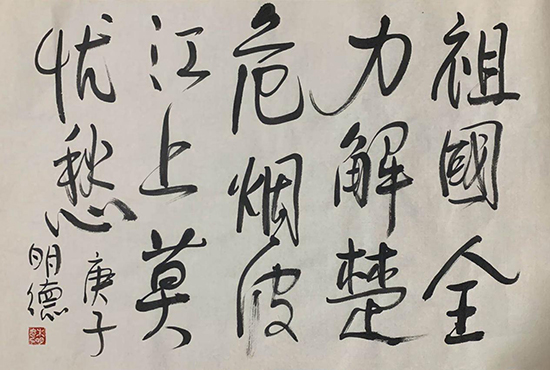

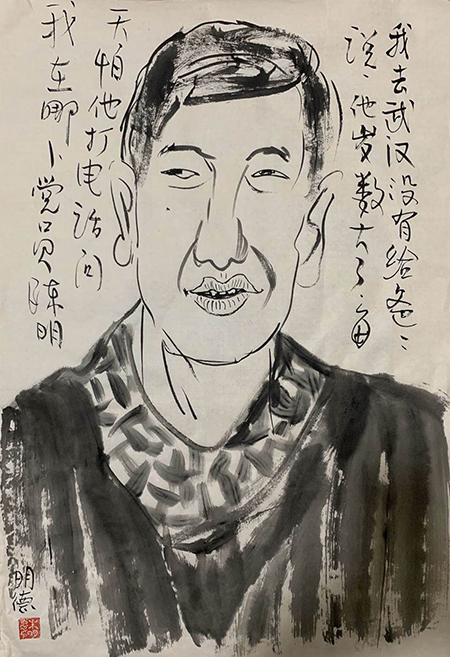

作為一個退休的畫家,朱明德人在北京,心系武漢,隨筆書畫,聊表內心的關注、悲憫、支持、敬意、祈盼!

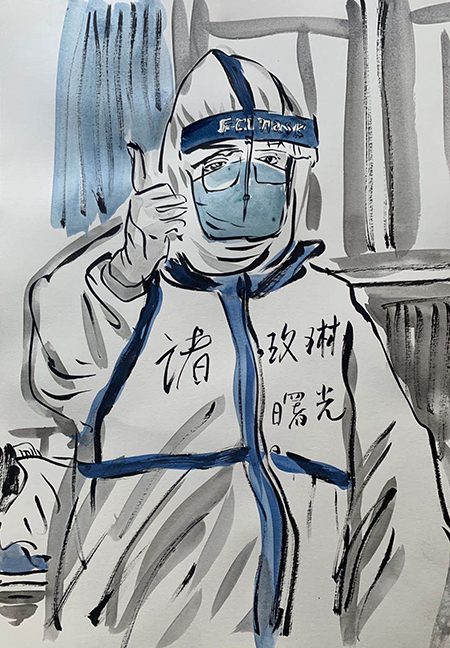

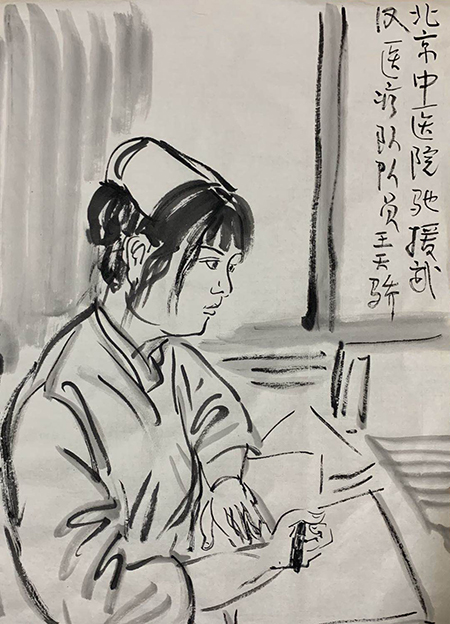

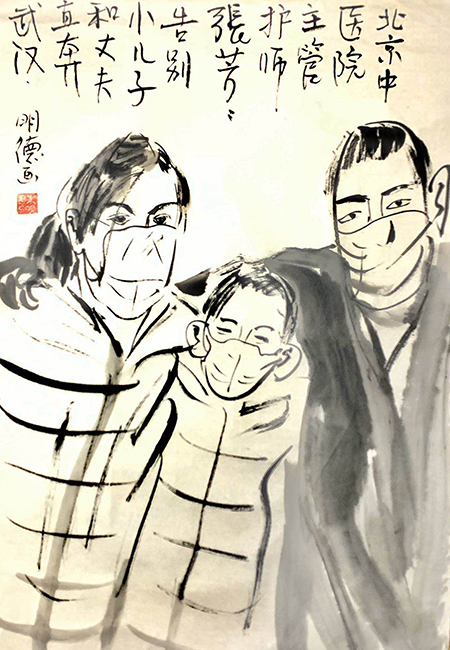

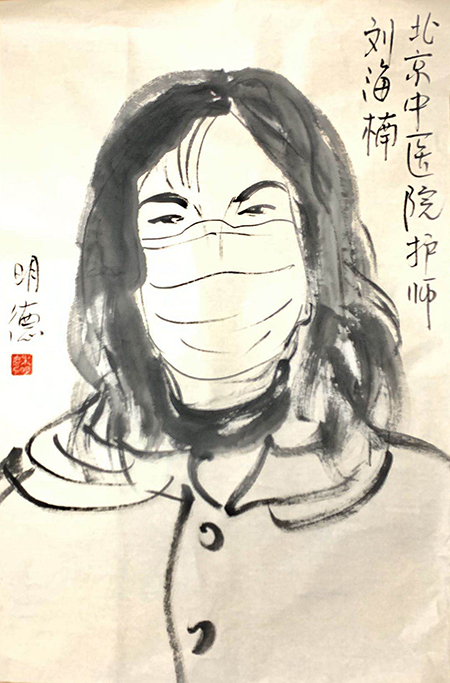

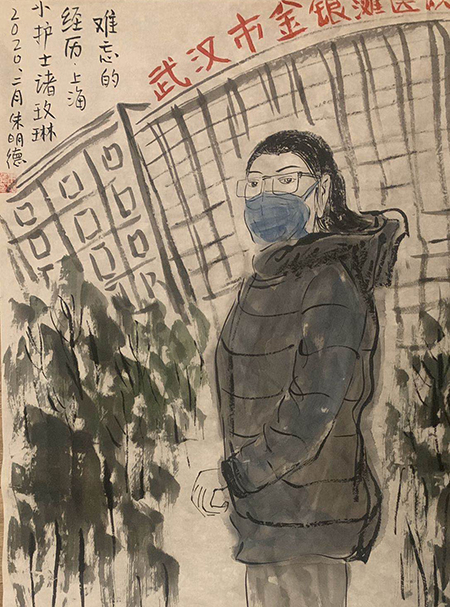

講述一名護士在武漢前線的故事

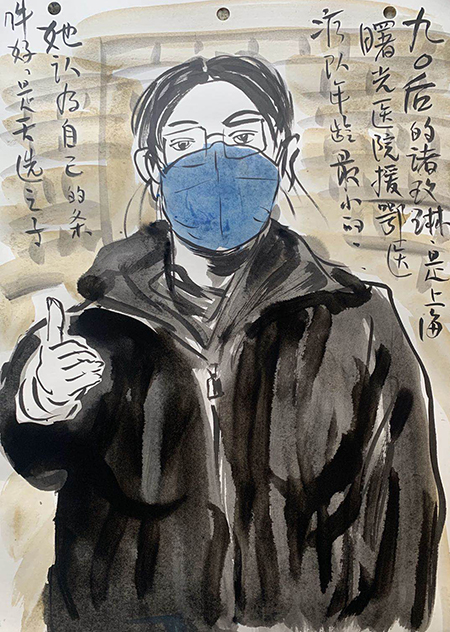

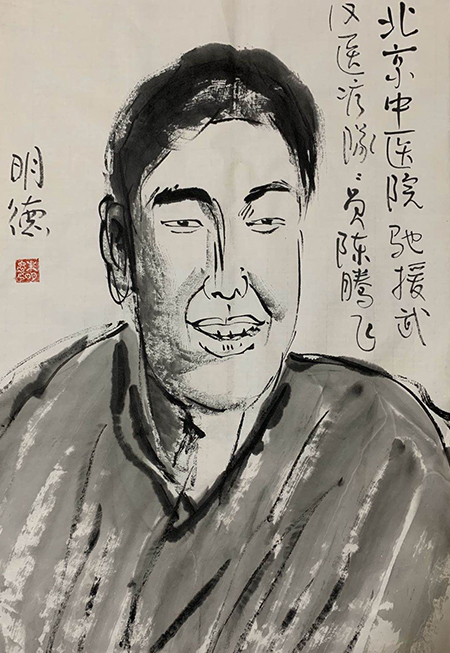

著名畫家、北京師范大學北京文化發展研究院副院長朱明德教授,根據上海中醫藥大學附屬曙光醫院重癥監護室護士諸玫琳的故事,創作了9幅手繪漫畫。新民晚報也于2月2日刊登了諸玫琳的故事:

干皺,卻美麗。

這雙手的主人,叫諸玫琳,曙光醫院重癥監護室護士,上海首批援鄂醫療隊成員。

“要去疫情最嚴重的地方,和爸爸媽媽商量過嗎?”90后的諸玫琳,是曙光醫院首批援鄂團隊里年齡最小的。當護理部同事這樣問她時,她哽咽了,“父母雖然不舍,但還是支持我去。爸爸說,你是重癥監護室的護士,年紀又輕,也沒結婚,就應該去報名。”

新年,就在與病毒抗爭的戰役中來臨。

諸玫琳所要工作的地方,是武漢金銀潭醫院北三樓重癥病房。在疫情的戰場上,時間就是生命。1月26日中午,剛剛結束防護操作的她就與同事一起上崗,接過了武漢同行移交的“陣地”。

所有醫護人員都要全副武裝,把厚重的防護服一層層包裹在身上,穿一次平均要花20分鐘。穿著防護服,體感悶熱,稍稍走動就渾身濕透,體力消耗也遠超平常。“卸裝更關鍵,耗時也更久。由于周圍都是被病毒污染的物資,順序稍有不對,就可能把自己暴露。”諸玫琳說。結束工作后,每脫下一樣,就要洗手消毒,她和不少隊友的手,也因反復消毒過敏紅腫。

為了避免增加感染幾率,也為了節約防護裝備,諸玫琳和其他護士在上崗前不吃不喝。“裝備穿脫太過麻煩,而且一上廁所,整套防護服就廢了。”病房里大多是用無創呼吸機、或用高流量氧氣治療的重癥病人,多數無法生活自理,又沒有護工及家屬,一切都得自己扛。“除了常規監測病情、靜脈補液、呼吸機導管護理等醫護工作,我們還要解決病人的生活護理,包括更換床單、病人飲食,以及嘔吐、排泄物的清理。”諸玫琳說:“理解病人的惶恐、不安和無助,我們才能成為他們患病期間最溫暖的依靠。”

第一天,諸玫琳一直工作到凌晨1時,才與夜班護士交接好。其間,她里層的工作服濕了又干,干了又濕。下班時脫下面罩,臉上盡是壓瘡;脫下口罩,已經全部濕透;脫下手套,手被汗水浸皺……

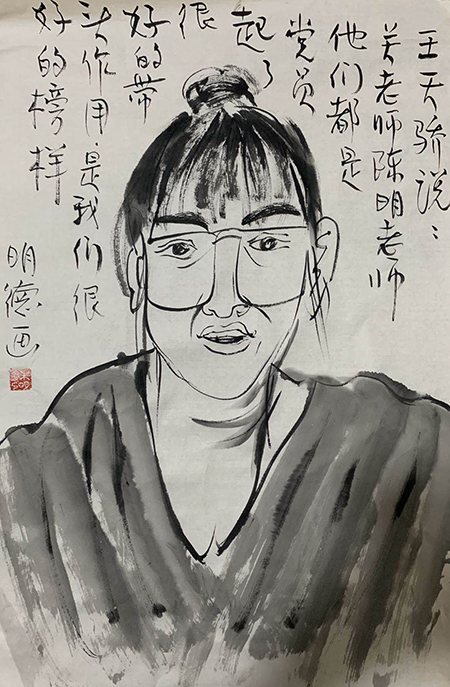

朱明德先生表示,向抗擊新冠病毒的醫護人員學習、致敬!他們如同英雄戰士,奮不顧身戰斗在前沿陣地。諸玫琳告訴記者,是自己做了幾十年護士的奶奶,讓她明白了這個職業對社會有用;而自己在上海建橋學院護理專業的恩師,則培養了她服從命令、默默奉獻的品格。