2020年庚子年新春,一波猝不及防的疫情偷襲武漢,肆虐中華大地。在黨中央領導下,中華兒女萬眾一心,奮力反擊,一場疫情防控阻擊戰全面打響。

楊海濱--《戰疫英雄》

書畫藝術來自人民群眾,書畫藝術家始終不忘為人民服務的初心,在疫情面前,東北畫家群堅決與全國人民一道,凝聚藝術的力量,鼓舞士氣,共同“戰疫”,用畫筆向疫情宣戰,為打贏疫情防控攻堅戰竭誠奉獻。著名畫家、生長在遼寧省沈陽市的楊海濱先生,更是積極參加東北畫家群組織的“站疫”線上書畫展活動。楊海濱先生懷揣滾燙的仁愛之心,精心創作一幅《戰疫英雄》國畫,表達對臨危受命戰斗在抗疫情一線的醫護工作者的崇敬之情。

據悉,這次抗疫情線上作品展,東北畫家群藝術家都積極響應,揮毫潑墨,一幅幅精湛作品,化作抗擊疫情的戰鼓,堅決奪取抗擊疫情阻擊戰的全面勝利!

藝術家簡歷

楊海濱,筆名無垠,生于1950年。畢業于沈陽大學師范學院,現為中國美術家協會會員,國家一級美術師,沈陽文史館館員,沈陽惠民藝術大學教授,沈陽市政府命名優秀藝術家,沈陽日報美術館藝術顧問、文化部中傳集團惠風畫院簽約畫家、沈陽友緣畫院院長。

他的花鳥畫作品經常入選國家級大型畫展,并多次獲得獎勵:1994年作品《西風醉秋林》獲中華書畫大展一等獎,1995年作品《花王圖》獲全國首屆牡丹競選國花畫展優秀作品獎,1995年作品《先烈回眸應笑慰》獲抗日戰爭勝利50周年全國中國畫大展銅牌獎,2000年作品《思華年》獲21世紀中國畫大展優秀作品獎,2002年作品《大地情》獲2002年中國畫大展優秀作品獎。2003年-2004年作品《墨荷》參加中國、匈牙利、韓國、日本巡回展。2004年作品《好年頭》入選第十屆全國美展,2004年10月赴韓國仁川舉辦了畫了展。2005年作品《墨荷》參加第四屆國際友好美術交流展。2007年7月作為中國書畫藝術代表團赴香港參加《慶祝香港回歸十周年海峽兩岸書畫作品展》,同年十一月赴南寧參加東盟十國博覽會全國美術大展。2013年4月,在北京舉辦由中國文化傳媒集團主辦、《藝術市場》美術館和沈陽日報書畫院承辦的《楊海濱花鳥畫展》,應中國文化部之邀多次隨中國當代著名畫家代表團出國舉辦中國畫聯展:2013年9月《視覺中國——巴黎水墨展》、2014年5月《視覺中國——東京水墨特展》、2014年8月《視覺中國——愛丁堡國際藝術展》。

他的多幅花鳥畫作品被中國革命歷史博物館,全國政協的部門收藏。許多作品和美術理論、美術評論文章發表在《美術》、《國畫家》、《美術大觀》、《東方藝術》、《東北畫風論文集》等諸多報刊雜志上。北京《人民日報》、臺灣《東北文獻》以及遼寧電視臺等多家媒體介紹了他的藝術成就。他的藝術業績載入《中國當代美術家大辭典》等多部大型辭書,他的許多作品收入《名家花鳥畫藝術》等多部大型合編畫集。1990年遼寧美術出版社出版了《楊海濱國畫作品集》1996年出版了他的《寫意貓技法》,2000年出版了《國畫手稿花卉》、《中國畫臨習本-蘭》、《中國畫臨習本-菊》,2001年天津美術出版社出版了他的《寫意牡丹技法》,

2003年出版了《水墨畫貓技法》,《貓蝶同樂》,2004年出版了《水墨雞技法》,2005年出版了《七彩牡丹寫意技法》,2006年出版了《楊海濱花鳥畫作品集》,2011年出版了《當代中國畫名家——楊海濱作品集》,2014年出版了《荷花擷英——楊海濱荷花作品集》。

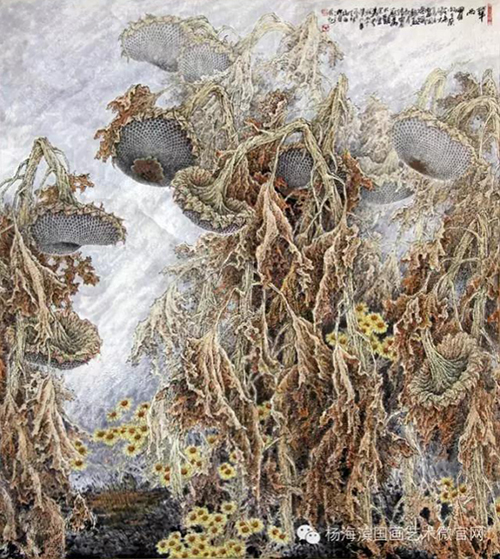

《華而實》 2004年

工寫有序 色墨相宜

——品畫家楊海濱先生畫荷花

□邵大箴

楊海濱是當代花鳥畫壇真正有想法的實力派畫家。他的畫筆墨精湛、造物生動、靈秀多姿,尤其是荷花,工寫兼合,自成一體。其雅逸明麗之畫風,在當代堪與比肩者為數不多。能夠認識楊海濱,我是幸運的,我覺得他有一般人難以企及的想象力和創造力。楊海濱從事花鳥畫創作幾十年,其作品歷來題材廣泛,品類豐富。而縱觀其近年的荷花作品,我以為可概括為三大特點。

《冷香嫣然》68×68cm

首先,楊海濱的繪畫觀念中,物象的位置經營、筆墨的神采意趣、意境的蕭疏淡然,不僅都需要創作者殫精竭慮去推敲和把控,更仰賴于其不斷探索、革新和創作。可以看到,在楊海濱的荷花創作里,謹細的工筆勾描往往隱匿于寫意性的筆觸之內,理性的用筆賦予其畫面規整的形態感。不同于我們印象中工筆畫雙鉤描寫的造型法則,楊海濱有意模糊了荷葉形體的輪廓線,并通過淡淡的墨色暈染大面積的空白,使畫面獲得一種朦朧、靜謐的空氣感:有晨曦的初涼,有月夜的孤寂,有雨后的清新。因此,我們很容易在楊海濱的繪畫中發現微風搖曳荷花的痕跡和雨點拍打荷葉的聲音,傳遞著野逸的詩境。尤為值得關注的是,楊海濱對淡墨表現力的探索,準確地再現了其細膩而敏感的個人性情:工寫、色墨的微妙差異被有序區分,墨筆或清潤或滯澀的質感形成視覺審美的張力。

觀《水色》一畫,可見其頗善于把握工寫和色墨的關系:紅荷工筆細描,用色鏗鏘響亮,艷而不俗;而荷葉淋漓寫意,墨色醇厚深沉,純凈而飽滿,色不礙墨,墨不礙色,色墨互映,相得益彰。而畫中對用光的處理可謂得現代繪畫之三昧:荷花花瓣的前后關系用傳統的“隔”的方法以明確其空間位置,亦是前面花瓣受光照后所形成的高光,可謂筆斷意不斷;滿幅的荷葉因其陰陽向背而呈現受光、背光、側光的豐富效果,且顯示出半透明的效果。

在《睡美人》中,他吸收了現代繪畫中的光、色原理和色彩處理要素,把對光與色關系的研究成果巧妙地糅合到以軟毫與宣紙所造就的中國畫之中,融合了古今繪畫的優勢,以花青、墨綠、赭石三色不等量相合揮寫荷葉,使整幅畫面似沐浴在溫潤的水汽下,生意盎然。荷花色彩鮮亮,嬌艷欲滴。當然,楊海濱也沒有一味放縱色彩而任其流瀉,因為他深知,筆法和墨法是中國畫的靈魂。潘天壽先生有言,中國畫的表現形式,“黑白二色為五色中之主彩,離開了黑白,中國繪畫即不成畫矣”。因此,楊海濱往往以水墨寫取一幅畫的主體部分,以確立畫面的主體氣象;其他部分則以墨和色彩混合點造型。在畫荷葉時在墨色中摻入不等量的墨色,色中含墨,墨中融色,色墨渾然一體,令物象一體之內呈現豐富的色調和明度的變化:濃淡有致,層次分明,濃而古厚,艷而清雅,既傳達出物象的現實感,又表現了物象的生命感和空靈感。這正是對中國花鳥畫文化“無所畏懼、無所顧忌地引進和吸取,無所束縛、無所留戀地創造和革新”優秀傳統的傳承,表現出一種豐滿的、具有青春活力的熱情和想象,顯得雍容華貴,大氣而浪漫。

其次,楊海濱畫中的用水,體現了一位花鳥畫家的地域文化品格。墨因水而鮮活,畫因水而滋潤,這已為許多論家所稱道。在《潔為本色》中,筆中水頭極飽滿,大筆鋪陳,洋洋灑灑,北派氣勢盡顯,觀之令人暢快淋漓,且墨色變化極為豐富。畫幅上焦墨、濃墨、淡墨、輕墨層次分明,虛實相生,一筆落紙,不用換筆,濃淡干濕盡現,相融相接,氣脈貫通,一池的水汽和滿幅的荷香仿佛要溢出畫外,清新的空氣沁人心脾。這是最適合萬物生長,也是最適合人類生命成長的意境。

最后,楊海濱的荷花超越了寫實的層次,注重在意境上塑造形象。在他的筆下,自然的荷花被賦予了人格化的魅力。這既體現了畫家的創造精神,也表現出畫家“畫以載道”的精神品格。楊海濱很早就認識到這一點,他沉醉于畫中,忘情啜飲,一面清醒地比較,一面理性地分析。他首先看到了“寫生”和“寓興”兩大優良傳統,這也是花鳥畫藝術的文化品質與民族氣質所在。這里的“寫生”,并非今天的“對物寫生”,而是在追求“似”與“真”的前提下,表現對象的生命與特質,使其栩栩如生。這一點,從楊海濱獨特的工寫相融的荷花畫系列里尤其可以看出。這里的“寓興”,反對被動地描花繪鳥,強調觀察對象時心靈的觸動,喚起觀者類似的生活感受。他看到了這兩大傳統圍繞著的是一個根本問題,即變現實美為藝術美,變自然美為社會美與自然美的合一。唯其如此,中國花鳥畫才可以成為培養人高尚審美情操與生活理想的高級藝術。

觀他的小寫意荷花作品《高潔師范》,似有一種不忍觸碰的美,又似優雅少女,精致傳達著“可遠觀而不可褻玩焉”的唯美意境。藝術表現極具張力,沉穩地表現著淡雅的荷韻。但其中蘊藏的情感非常濃厚,畫面迸發出令人心怡的質感,讓人立即為其中的清雅氣韻所吸引。畫面筆調純凈自然,墨色對比強烈,通過對花與葉莖獨特的工與寫處理,將荷花“出淤泥而不染”的絕美氣質表現得淋漓盡致。

再如他的作品《無塵之境》,仿佛是以女性的視角和柔美細膩的情感來表現荷塘風韻,給人帶來美好的藝術享受。畫中的荷花無論盛開還是含苞欲放,皆工致調性,色彩明麗,在枝葉的交錯中靈動而又和諧,濃墨繪出葉與蓮莖并加以淡墨暈染。雖然描繪的只是荷塘的一角,卻別有風味。

毋庸置疑,楊海濱的花鳥畫有著其鮮明的個人特征,而這種特征正是當今中國畫壇所欠缺的。在楊海濱的繪畫觀念中,生命形式的情感節律,源于畫家觀察自然與體驗意境的“探微”能力。從構思上說,是觸景生情;從意境上說,是以花傳神;從技巧上說,就是自然含蓄;從審美上說,就是清香麗質。楊海濱用筆用墨崇尚傳統卻不失現代感,以傳統見長卻不乏創造,重傳統學養又具現代人的胸襟。因而,他十分看重筆墨意趣給人帶來優雅、飄逸、淡遠的審美感受,又給人以精神享受上的酣暢、適度與均衡。這必然是個性的張揚、學養的凝聚,是精神的持重、胸襟敞亮的表現。

工寫有序,色墨相宜,由此創造出花鳥藝術的生命,這正是楊海濱不同于他人之處。

楊海濱:生動鮮活之感,溫文爾雅之風

文/尚輝

《美術》雜志社社長兼主編、中國美術家協會理論委員會主任

20世紀以來,在花鳥畫的演變與革新歷程中,如何把西方寫實繪畫的理念與技法納入中國傳統繪畫體系,是當時藝術家所面臨的艱難課題。對景寫生作為西方繪畫中搜集素材的主要途徑,也是中國傳統繪畫中十分重要的訓練方法。區別在于西方寫生強調實際的光影與色彩,而中國寫生則依靠實地的觀察和記憶再創造,但從楊海濱的花鳥畫作品來看,恰好體現了東西方繪畫關于對景寫生意義的融合之處。

楊海濱的作品往往是對花鳥物象實際生態環境的整體客觀表現,在開闊的場景中聚集著跟多的物象,以充實畫面的藝術效果。在他的許多“荷花”系列作品中,都能看到一束束風姿綽約的荷花在微波粼粼的池塘中亭亭玉立,荷花周圍的大片荷葉、細挺叢生的蘆葦以及各式鮮活的水鳥與昆蟲……一股生動鮮活之感躍然紙上,讓人身心澄澈、精神怡然,仿佛身臨其境一般,融入一片芳香四溢、清新爛漫的自然生態之中。

《又一秋》90×68cm

品讀楊海濱的荷花主題作品,并不像張大千、吳昌碩等近現代藝術家是依靠留白來營造唯美的氛圍或情境,并以較大塊面的涂抹或潑墨來形成的掩映的碩大葉片來撐持畫面。楊海濱的獨特之處在于,選擇運用深暗通透的墨色作為背景,襯托出荷花高貴、圣潔與純凈的品質和姿態,從而形成較為強烈的黑白灰對比。這種表現方式既使得他的畫面中浮現出一種光影綿延、輕盈律動的視覺美感,也呈現出了楊海濱對蓮荷水塘所寄予的喜愛與向往之情。

如果單獨從筆墨技巧上講,可以看出楊海濱是有意識地減弱了單筆用線勾勒結構的表現形式,并傾向于采用塊面組合、整體鋪染的方法使得畫面更加統一,再通過物象之間的明暗、虛實來體現它們的前后與穿插關系,特別是對主題的精致塑造和輔助背景的肌理性處理中,呈現出豐富而精彩的畫面。楊海濱對于某些局部的刻畫時,為了突出線條變化的節奏性與色墨暈染的韻律美,特意運用獨特的技法強調并深化了筆質的意境和墨彩的韻致。

實際上,楊海濱的花鳥畫中已經具備了西方現代藝術中以點、線、面為主的構成與應用,在組合與重構的過程中形成了符合時代審美的設計感與裝飾性。這種方式也是中國花鳥畫進行現代性演變與創新的一種可循路徑和有效方法。整體看來,楊海濱的花鳥畫作品也呈現有一種溫文爾雅的風度,筆墨之間流露著當代文人畫家的精神旨趣和崇高關懷。

楊海濱:融匯中西 歷久彌新

文/王平

中國國家畫院研究員、《中國美術報》社社長、總編

在中國傳統花鳥畫中有一類非常重要的題材叫作“君子題材”,包括梅、蘭、竹、菊、臘梅、荷花等自然風物。人們常把荷花與君子的品格氣質聯系起來,成為歷代文人象征和體現個人修為的標準,而在傳統文人畫當中,尤其強調人品與畫意的結合,所以,荷花題材在中國傳統繪畫中始終經久不衰。

在荷花的繪畫表現中,歷代名家又展現出不同的藝術風格,既有工筆勾寫,也有工寫結合,更有潑墨寫意。一個畫家選擇適合自己獨特的繪畫語言,值得品鑒者仔細玩味其中獨特的個性之處。例如,八大山人的冷逸荷花作品,恰是對照著他特殊的人生境遇。西方寫實繪畫傳入中國后,荷花題材的表現更加生動真實,一如郎世寧細致精煉的風格。到近現代吳昌碩、齊白石等人在傳統文人畫中加入金石之氣,酣暢淋漓的筆墨使得荷花更加絢爛多姿而不落凡俗。

楊海濱在荷花作品中,往往是以“詩書畫印”相結合的形式加以呈現,體現傳統文人畫的特征。更為重要的是,楊海濱的荷花作品著意挖掘荷花本身的美感,其作品既兼容了西方寫實主義與傳統寫意理念,對荷花自然面貌的刻畫愈加多元,也寄托了楊海濱借物抒情、借物言志的文人情懷,使得情感思緒的表達更加豐富細膩,更為重要。同時,他筆下的荷花還凝聚著這個時代的鮮明氣息。

楊海濱的荷花作品具有工筆繪畫的特點,尤其是對荷花的精致塑造,使得荷花總是成為畫面的視覺中心,而荷葉、蘆葦等荷塘中的其他物象均以潑墨、潑彩來表現,甚至采用了揉紙法制作肌理,如《荷花冊頁之五怡情》有一種雨后水珠在蓮葉上滾動的質感,從而更加強化了畫中荷花“香遠益清,亭亭凈植,可遠觀而不可褻玩焉”的唯美意境。另外,楊海濱在作品中也會添加一些補景,如蜻蜓、蝴蝶等鳥蟲來豐富畫面。由此可以看到楊海濱對中國水墨繪畫性的深入研究。

在傳統的文人畫中常會有大面積的留白烘托意境,而楊海濱的作品基本都是滿構圖,并且在滿構圖中再突出荷花的主體地位。他在表現荷花時不厭其煩,無一不備,包括花蕊、蓮瓣、蓮蓬都非常精細地勾勒出來。原本會在細筆與潑墨之間產生的融合問題,因他有意識地統一了畫面的底色而得以解決,使得荷花與荷葉等配景之間毫無違和感,形成了楊海濱在繪畫語言上的獨特之處。

從藝術理念上講,西方繪畫更尊重科學,講究客體物象的比例、質感等物性呈現出的美感,而中國繪畫更注重內心,強調創作主體的精神面貌在繪畫作品中的投射。而楊海濱運用寫實手法表現了荷花的各種樣貌,從含苞吐萼到蓓蕾初開,再從鮮麗嬌媚到綠肥紅瘦的過程都呈現得淋漓盡致。同時,如《連年有余》《又一秋》《睡美人》《俏英》等作品中,也寄予他在主觀意識上的審美理想和心緒變化,從而明確地體現出楊海濱融匯中西、歷久彌新的藝術風格。

周敦頤在《愛蓮說》中稱贊荷花“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”,以說明自己的高潔人格。楊海濱畫荷,多少也可以做如是觀。“路漫漫其修遠兮”,相信海淀的中國畫之路能走得越遠。

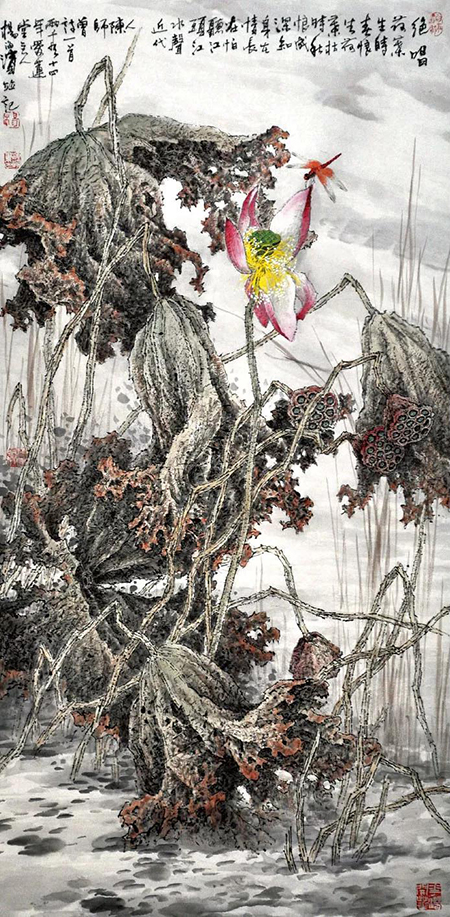

《絕唱》136×68cm

楊海濱:求真求美的荷塘意境

文/于洋

中央美術學院中國畫學研究部主任、國家主題性美術創作研究中心副主任

荷塘素來是花鳥畫創作的母題之一,有大筆淋漓的寫意性表現,也有相對工致精巧的描畫。楊海濱以“荷塘”為主體的花鳥畫作品正好介于工筆與寫意之間,并且融合了潑墨、潑彩等表現方法,使得畫面能夠在工細中體現出一種粗放感和混沌感。楊海濱在這個題材上已經做出了許多嘗試,他經常用工筆的手法、工致的線條和暈染的色彩表現荷花本身的優美形態,然后用潑墨、潑彩的寫意方法將花莖、藕節、荷葉、蘆葦的艷麗與爛漫生動展現于筆下,形成了楊海濱荷塘繪畫的獨特風格。

楊海濱的畫作可分為三類,第一類是在縱向上強化荷花莖干的形式感,即使是在橫向的畫面切割中也帶有一種起承轉合的思考和想法,如《荷花四小通屏》等屬于這一類作品;第二類是對荷塘小景的精致表現,這類作品凸顯出影像聚焦式的觀察方法,往往會近距離展現一朵或是兩朵主要的荷花,前后多有枝葉遮擋掩映,呼應成趣;第三類作品是帶有潑墨、潑彩特征的墨荷,筆墨更加放松率意。

楊海濱非常注重對花卉形態的觀察和總結,筆下的荷花角度不一,形態各異,既有荷瓣比較少但花瓣比較大的樣式,也有已經盛開正在綻放的多瓣的白荷或粉荷。時節上,除了多表現夏荷之外,也有表現秋荷的作品,展現了楊海濱對于四時不同季節荷花的喜愛之情。需要著重點出的是,他在表現彩墨荷花這一類風格中,把充滿夢幻感的唯美色彩匯入到墨荷的表現中,使得作品的整體感受更加蘊藉自然,在情感表達上也更加和諧統一。另外,楊海濱還在工筆荷瓣和寫意荷葉之間添加了蝴蝶、蜻蜓等草蟲,這些細節的描繪讓畫面更加生動。

楊海濱在繪畫上也吸收了近代以來潘天壽、齊白石等大家的藝術營養,并轉化為自己筆墨風格。尤其是在畫面構圖較滿的時候,更體現出物象之間明暗虛實的變化。荷花是中華民族文化中從文人到百姓都非常喜歡的一種祥瑞題材,象征著君子“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的高潔品質,所以荷和蓮一直以來是歷代文人墨客歌頌和稱贊的對象,同時也是民間老百姓喜聞樂見的觀賞性植物。楊海濱把創作題材鎖定并聚焦于荷塘,一方面可以看出他對于荷和蓮的醉心與鐘愛,另一方面也會讓他的作品得到更多藏家和百姓的青睞。

楊海濱在很多畫里面采用了干濕互破的技法,使畫面產生了豐富的肌理效果,并且通過墨彩互溶的表現,使得絢爛的肌理變化又和近景中純潔的荷花形成了鮮明的對照,強調了畫面的視覺張力。而且這種形式也與現代攝影的聚焦和虛景手法形成了某種互文關系,從而也體現了一種現代的形式感與構成感,讓楊海濱在求真求美的荷塘創作中尋覓到了一種平衡的效果。