藝術簡歷

周銘,字德麓,號櫝山堂。中國美術家協會會員;中國人民大學訪問學者。被中南海國禮中心聘任為“國禮藝術家”;中國國畫家協會理事;首都書畫院理事;北京國藝名人名家書畫院副院長。

其作品以學中國傳統書畫根基并吸收古今、中外的藝術元素,作品得北方凝重、渾厚、雄奇為基調,汲取南方清韻、逸遠、秀美的構圖,運用筆墨技法并通過造型特定的詩化境界來表現山川的靈動與其中蘊含的生命意識,從而形成了“獨在古意新境,妙在北勢南韻”的個人畫風。在創作中始終之真山真水為師;以關愛自然本位的回歸為主旨;以書法為畫法的用筆統領全局,這種情感從生活和自然中擷取,以豐富的筆墨語言表現、形式的多樣性、藝術語言的再提煉、個人創造的體現和美學情懷等方面,傳達著進取、積極的主流文化精神。

尤工遠勢古莫比,咫尺應須論萬里

——記當代實力派山水畫家周銘

能在書畫界扎根立足,得畫家稱謂,其路漫漫,修遠兮。

周銘先生在繪畫修行的道路上,勤學苦練,加上天賦相資,盡得山水畫藝術真諦,已然成為當代實力派山水畫家。

關于勤學,略去周銘初學書畫時的經歷不談,只說后來為提升書畫技藝而努力求學的經歷:先就讀于中國文聯山水畫創研班,后研修于中國美術家協會中國畫高研班,再后來歸中國人民大學首屆山水畫碩士研究生班,拜在現代繪畫大師李可染弟子李寶林先生的門下。他一步一重臺階,一重臺階一重境界。在一些畫者得意于書畫皮毛之術時,周銘在大有成就之際,卻虛懷若谷,潛心修學,以學促藝,為開創獨成一格的中國山水畫打下了豐厚的學養基座。

說起苦修,略去周銘每日研墨執筆不輟的勤奮不談,只說現在身居天下勞碌四方的繪畫歷程:周銘不斷探索、追求,練就足夠的功力,受聘于中國人民大學訪問學者;被中南海國禮中心聘任為國禮藝術家;任中國國畫家協會理事……等。他把每一處的兼職都當成專職來做,每一個專職都是用來苦修的機緣。作畫者,需理念為先。若無思想,作畫便是白丁匠人,畫有形卻無神,則死畫也。周銘有思想,有觀念,對山水畫藝術有獨到的創作見解。他強調山水創作需以傳統為根,個人創作方向無論面向何方,只有以傳統為根,才不至于讓作品變成斷線的風箏。

“揮寫江山取神功,慘淡經營咫尺中。欲借靈峰傳妙筆,天開圖畫道法通。”這首自創詩句,是周銘在寫生創作中的體會,也是藝術修養的真實寫照。他是藝術來源于生活的堅定信仰者,并富有探索創新的意識,繼而深入生活在自然中提煉;創新是基于傳統而展開的,是繼承傳統中國畫的再創造,并非無根無據亂作胡畫。正所謂:搜盡奇峰打草稿。他師從李可染先生的繪畫理念,堅持以生活為源,以實景為泉,不至深山不動筆,不觀真景不潑墨。他堅持到大山深處寫生,讓純自然風貌觸動書畫的靈感和技巧,一但心有靈犀,便著意為山河立照,所作必為上乘精品。其作往往布局緊密,氣勢傲然,焦、濃、重、淡、清恰到好處,盡能觸動淋漓盡致的觀畫心境。欣賞他的力作《陰晴眾壑殊》,就立即能強烈感受到其技深源于古法卻又大有創新鮮明特色。

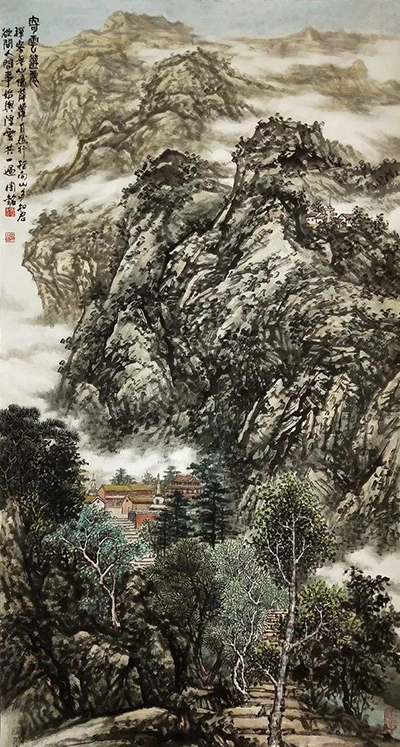

《寄云游仙》183cm×96cm

周銘作畫,其情偏重現實生活與自我的感受,師從古法卻又在現實生活中發掘出新的創作靈感,用“尤工遠勢古莫比,咫尺應須論萬里”來形容周先生的山水畫作,恰如其分。再看《風入寒松聲自古》,畫家對自然山川精神本質的重新認識和發現,使他的山水畫的內涵與外延在不斷擴大。以爐火純青的筆墨,自然流暢的線條,用畫作吹一股清新古雅的風,撲面而來,讓人感覺氣息純正,空靈灑脫,得醉入癡。他在全方位多層次的探索中給中國山水畫注入新機,并以卓有成效的實踐,給古老的中國畫藝術增添新的光彩。觀《嵐氣浮春曉》,近山遠景,云山霧罩,彩墨交融,景致完是一派新意,筆法卻緊依傳統,中國傳統山水畫理和畫風并無遺失,這與他多年臨摹古代名家經典作品,扎根傳統的創作理念密切相關。藝術來源于生活。必須是以真山真水為底版,加上創作者的提升,才能讓山水畫藝術源于生活且高于生活,從而開辟出現代中國山水畫的新紀元!

《憑闌醉秋趣》68cm×138cm

周銘先生是當代實力派山水畫家,但背后里,他給人的感覺更有精神導師的印象,他是一個樸素的的人,所以觀其畫可得醇厚。他是一個心有大愛的人,所以觀其畫可知博廣。他是一人飽含真情的人,所以觀其畫可得感動。他是一個進取的人,所以觀其畫可得激奮。周銘將自己的品質品性融入山水畫作,他用山水凈化人的靈魂,指導人心歸靜、歸雅,激發人心立志、立向。便觀其作,漸知其畫作精神站位相當高,豐富的生活氣息中融合著高遠的精神體驗,游歷其中,身心俱得熏陶,是難得的人生大享受。周銘把山水作品當成自己精神世界的外化形式,精神世界借作品外化,則內心需要有豐富的觀感積淀,所以他要求自己成為精神世界內涵豐富的畫家。為了豐富自己的精神世界,周銘的方法就是以自然為師,尊山崇水,讓山水形象在內心的大量積淀,醞釀自己的山水情懷。為了創作《巍峨昆侖》,周銘親赴昆侖腳下,將昆侖山閱盡寫透,厚積薄發,然后揮毫寫意,昆侖勝景借筆墨的焦、濃、重、淡、清一氣呵成,將昆侖的高大與威儀轉化成崇高的軍魂,一舉拿下“建軍八十五周年藝術展”金獎。屢次摘獲大獎,即憑堅持不掇采風寫生以生活為源的創作實踐。

周銘的山水畫,在構圖和取材上并非全是山的巍峨、厚重,在北派山水畫的基礎上,以筆法立骨卻不缺秀色風韻,他吸收一些南方繪畫的筆墨語言,融入很多氣韻流暢的線條,對南北山水的發展和創新起到了重要的推動作用,形成了“獨在古意新境,

妙在北勢南韻”的個人畫風。如果梳理一下,會發現他的山水畫之中,經常要點輟幾間小屋。屋子其實是承載畫家意念的重要載體,有了屋子:畫山畫水并非只為山水而畫,而是要把自己的身心寄情于山水,把真、善、美的執著追求以屋子為“盒”,裝載進山水的意境里。看《山水隨處碧,舟輕不畏風》,層巒疊嶂,逶迤起伏,林木叢叢,霧氣蒼蒼。從“法”上來看,周銘這幅作品極好地體現了傳統文人畫的價值,表現出他對傳統文人畫技法的認同和固守,對“水墨為上”的表達手法應用嫻熟,十分癡迷。作品以丘壑立骨,蒼筆如風,卻能吹來滋潤雨意,水墨氤氳中包裹著錚錚筋骨。干筆含潤,蒼形隱情,“群山默然千古立,江河有韻留不回。”造就了周銘山水畫的獨特意象,俠骨柔情,剛柔相濟。

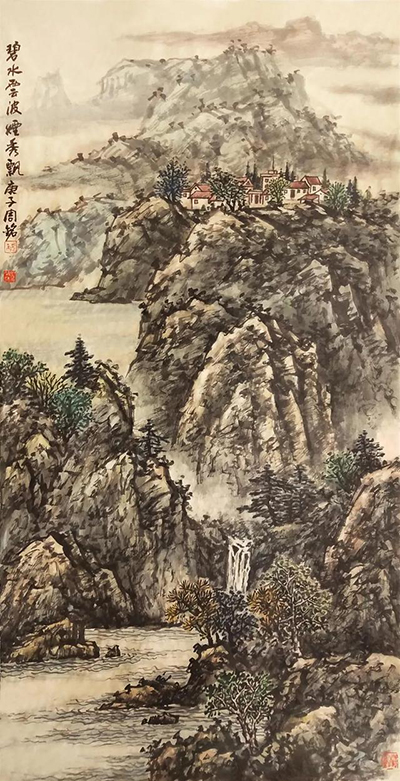

《碧水云波煙秀飄》138cm×68cm

在創作中周銘始終貫穿著一條明確的主線:即以外師造化,中得心源之真山真水為師;以關愛自然本位的回歸為主旨;以書法為畫法的用筆統領全局,突出色勒,強化骨體,兼效帶染。這種情感從生活和自然中擷取,以豐富的筆墨語言表現、形式的多樣性、藝術語言的再提煉、個人創造的體現和美學情懷等方面,傳達著進取、積極的主流文化精神。周銘山水,在巍峨之中,寄托著感人的人文情懷。層巒疊嶂,逶迤起伏并不迷人眼,林木叢叢,翠微蒼蒼亦不亂人心,而是給予煙嵐霧靄趣遠幽深的意境。意境依畫而生,成為作品的深刻靈魂。先生的作品有靈有魂,所有震撼人心,遠播四方,收藏其作,便是珍藏了中國傳統文人的珍貴品質……

華藝書韻文化傳媒藝術總監:田繼學 2017年3月22日

《山色迎人秀可餐》68cm×138cm

周銘的水墨山水畫藝術

郭北平(中國國家畫院油畫院副院長)

賞讀周銘的水墨山水畫新作,頓感有一股清新古雅的氣息撲面而來,其畫作氣息純正,空靈灑脫,筆墨技法不落俗套

;追求筆墨情趣且格調清純;他筆下的景致林木蔥茂,云煙變幻,山高水長,景繁意密。絕非蕭條寂寞的不食人間煙火的圖式,而是可行、可居、可游的優美之境,極富生活氣息,更有一種令人直指心靈的感悟。

周銘的山水在廣取博征、厚積薄發中見出傳統淵源與脫穎而出的活力新意。他的山水畫格局近乎宋人,層巒疊嶂,骨體堅實,強調空間的縱深

;他的筆墨師法元人,墨法精微,植被豐茂多變,仿佛有一種高古之意閃耀在蒼巖深壑之中,從中不難見出范寬的雄峻,王蒙的繁密,山樵的秀潤,米氏的煙云,石濤的清新,龔賢的圓厚,然而,這一切又都在若有若無之中,已被周銘的大家手筆包孕其中而脫胎換骨。同時周銘賦予自己的藝術境界以強烈的時代感和創造精神。他在宏觀把握傳統精神、全面理解傳統真諦的基礎上,廣蓄了自然的英華,飽納了山川靈氣之后,以筆墨、丘壑互為體用之法,淘練出新的繪畫語言,著力于氣韻與境界的追求,給人以一種清新之美、蓊郁之美、逸宕之美。

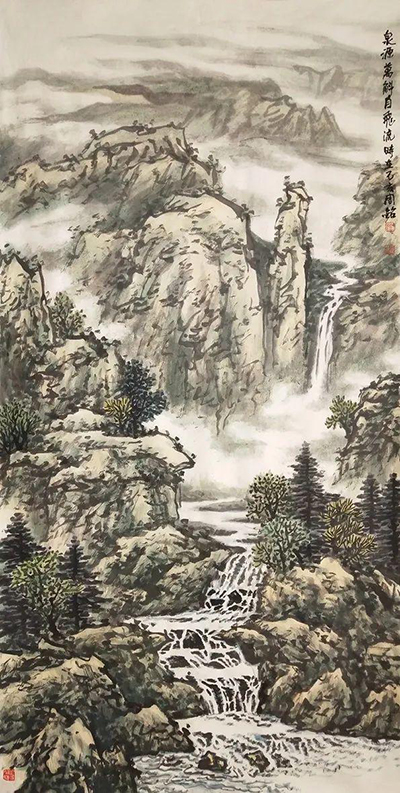

《泉源萬斛自飛流》138cm×68cm

不期而然地溶解了西方繪畫對他有用的東西,如光影、構成、色彩等與筆趣、墨韻的相合,結構出具有現代感的新境界。他的“新境”不是“雨后空林”無人間煙火味的“雅玩”之作,也不是“雪景寒林”冷峻荒涼的“蕭疏”之象,而是云蒸霞蔚、霧繞群山的錦繡景觀,是雄偉博大、真率爛漫的瑰麗山河。畫中境象不是哪座大山的再現,也不是哪條江河的描摹,卻有著太行的雄肆、華山的險峻、黃山的神奇、峨眉的靈秀、武夷的嫵媚。那老辣蒼翠的云壑山澗,那韶秀幽深的茂林鳴泉,那墨彩流溢的田園風光,那旖旎典雅的山野景象,傳遞的不是文人的憂患意識與自我遣興,而是完全出于對祖國河山的熱愛和對自然大美的頌揚。

所謂“北勢”是指他的山水畫偏于北派山水的氣勢與布局,傳承了元代以前相當繁榮過的西部、北部、中原諸地區的藝術風格傳統,尤其是“北派”山水的風骨雄魂,其縱橫跌宕之勢、鬼斧神工之奇,構成了他的山水畫的顯著特征。周銘用他的畫筆飽蘸生命中難以割舍的山水之情,去構筑北方山水博大精深的氣勢,去營造大山雄、秀、險、幽的意境。那種令人怦然心動的景觀,深情地注入整個民族的歷史記憶和現實感奮,表現的不僅僅是自然空間,而是“天人合一”、“物我兩忘”的精神空間。那種崇高的美感,是精神世界的碰撞,是生命與生命的交融,是民族生存的偉大空間和高昂精神的感情投射。周銘的高妙之處,不是一味強調“北勢”的雄強壯偉,更強調“南韻”的氣韻高華,力求在崇山峻嶺的雄強氣勢塑造中透出“南派”山水溫潤柔美的墨韻。他孜孜以求的“山川渾厚,草木華滋”的境界,最終是以筆與墨會、墨與水和為體現,妙得墨氣豐厚、氣韻充溢之效果。

大致而言,北派山水傾向于丘壑構造之美,若無筆墨的幫襯,易失于刻板而無韻味;南派山水傾向于筆墨蒼潤之美,若不講究丘壑構造,易糊涂一團,流于游戲。這種情況在宋代就已存在。《宣和畫譜·山水敘論》稱,

“得筆法者,多失位置”。“位置”為《六法》經營位置的略稱,主要還是指丘壑構造。為此需要明確,這兩者間須相互配合,互為表里,才能形成“別立宇宙”的山水新圖式,才可能超逸凡群,出類拔萃。例如黃賓虹以筆墨深厚勝,但樹石造型與丘壑布置,都創構提煉得十分適合發揮他獨具一格的筆墨

;陸儼少善丘壑布置,其丘壑之美也和筆墨動輒生奇關系密切。

周銘在師古人的同時清醒地認識到,要與前人拉開距離,形成自己的面貌,必須在丘壑和筆墨上另辟蹊徑。因此,“盡巒嶂筆墨之變,亦盡筆內筆外起伏之變”一直是他的自覺追求。從主流上看,高度強調精神寓意的山水畫屬性,使周銘對北派“崇偉型”的山水圖式情有獨鐘。映入眼簾的是層巒疊嶂,逶迤起伏,林木叢叢,翠微蒼蒼

;然而,對傳統文人畫價值的認同和固守,又使得他對南派的“水墨為上”十分迷戀,煙嵐霧靄懸浮于高山密林之間,趣遠幽深的意境在峽谷山坡之間隨處可見。細細品讀,這種筆墨體悟通過他個性的選擇,被強化地運用到千巖萬壑的營構和氣象崢嶸又化機四溢的表達中。周銘以“丘壑立骨”的蒼筆在“干裂秋風”中也“潤含春雨”,而以“筆法立骨”的潤筆在水墨氤氳中綿里藏針、內含筋骨,這正是他的山水畫的獨特風骨。不僅表現為北派山水以“丘壑立骨”的壯偉奇觀,也表現為南派山水以“筆法立骨”的秀色風韻。

黃賓虹曾說他自己,“60

歲之前畫山水是先有丘壑再有筆墨,60歲之后先有筆墨再有丘壑”。周銘則不同,他自始至終堅持筆墨和丘壑的互生互動、相依相存。筆墨之所追,乃隨筆墨不斷變化丘壑

;丘壑之所從,乃隨丘壑不斷變化筆墨。筆墨與丘壑是他作品的靈魂和生命。我們不妨走進周銘近期所作的山水畫,從審美境界和形式變化的角度去領略其作品的藝術魅力和獨特創造。

他的近作《青山碧水鄉間情》、《坐看平湖起云煙》、《龍灣金田》等,丘壑形象既是源于某地某景,又是化自然素材為胸中意境的結果,具有“理想主義”的特征。他的水墨山水是以意象綿密雄偉的山石、林木的重重疊疊的組合,展示磅礴與闊大的氣勢。而景物的鋪陳,多姿多彩,卻繁而不雜,多而不亂,構造出群峰擁立、悠悠時空的無限深邃境界。所畫山體以筆見長,以墨取勝,順勢皴擦,疏密相間,層層積染,層層見筆,間或錯落變化,并具有構成意味,畫面深厚豐富,筆墨更趨精熟蒼勁。畫中樹木叢生,雙勾入筆,枝干欹鈄,間雜沒骨,并不依照傳統程式,而是取法自然,有虛有實,變化多端又具個性。滿構圖的畫面看似密不透風,卻蒼蒼郁郁,其中有煙嵐浮動,有瀑泉直下,有水光波動,拉開了前后距離,于厚重深沉中不失靈動,宏闊幽遠中饒有神韻。有樸茂沉雄之古典意趣,更有蒼渾靈透的現代氣息。

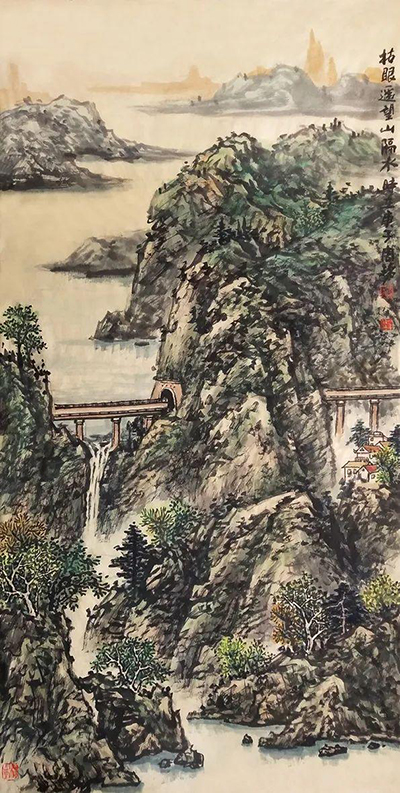

《枯眼遙望山隔水》138cm×68cm

20世紀的中國山水畫所以走出一片新天地,是重視寫生、重視師造化的作用。因為寫生,才使得山水畫新境迭出,更具有鮮活感和生命力。現代山水畫不是只把現代山水形狀畫出來,而是把山川形狀的現代感受轉化成中國畫前所未有的筆墨精神,這是中國山水畫的出路。基于這種理念,周銘一直沿著李可染開拓的寫生和創作山水的思路,探索新的筆墨語言,進行自我風格的調整和升華。他常常懷著一腔癡情登山臨水,從天府之國的巴山蜀水,到湘西古寨的大壑秋風,或對景寫生,即興記錄下一時的審美感受,或靜觀默想,捕捉大自然的天籟之音。他在與大自然心心相印的交往中,得山川之靈氣,知草木之性情,搜盡奇峰異景,儲于胸中,付之縑素,創作了一批不僅內容新而且筆墨新、意境新的寫生作品。

在這些匠心獨運的作品中,畫家貫穿著一條明確的主線——以真山真水為師,以關愛自然為主旨,以書法為畫法的用筆統領全局,突出勾勒,強化骨體,兼皴帶染,立形存質。由此為依托,強調寫生不是寫實,強調寫意不是描摹,而是有所思、有所想地充分發揮勾勒的優勢和皴擦暈染能見筆的效果,筆隨心運,意隨筆轉,既求實體感,又造虛擬美,使整個畫面透露出蓊郁靈動之氣與清新飄逸之風。諸如《泉落白云間》、《深山藏古寺》等都是這樣的作品。因為意在表現感受,所以畫家充分發揮了山水畫意象造型的自由度、情感化,構圖變化多端,表現手法多樣,筆力雄健暢達,墨色潤澤豪放,行文大度,意趣天成,道盡了山水清音。

讀周銘的近作,給我強烈的感受之一,就是在對待傳統和現代的關系上,他更注重在現實生活的感受中尋求新視覺元素,有力地帶動筆墨語言的革新,從而完成他的山水畫新形態的構建。而不是像那些有惰性的畫家,或在傳統的圖像中翻翻揀揀,或在自我的圖式上反反復復。

如果說周銘的近作在“古意新境”的再造中,在“北勢南韻”的兼融中,又躍上新的高度,那么,我以為主要體現在畫家已經注重作品的審美廣度和深度的發掘,不僅題材內容更為寬泛,對藝術的筆墨語言、形式結構、構圖章法以及個性化的風格表達也不再是單一的、機械的,而是充滿交叉、融合、變化和不確定性。其間中西合璧、古今互融、標新演變、探索發展的多元態勢令人矚目。

由此看來,隨著畫家對自然山川精神本質的重新認識和發現,使他的山水畫的內涵與外延在不斷擴大。他將在全方位多層次的探索中給中國山水畫注入新機,并以卓有成效的實踐,給古老的中國畫藝術增添新的光彩。作為藝術家來說,周銘正值創作的旺盛期,他不會滿足于已取得的藝術成就,他定會在執著的探索中漸臻大化之境。