【藝術(shù)簡歷】

李澤鈺,原名李慕冰,又名澤普,法號賢冰,法水,如普,賢澤,自署完石居士,齋室名雁山草廬,長英堂等。原江蘇徐州藉,今安徽宿州市蕭縣人,現(xiàn)定居浙江樂清市中雁蕩山。

2015年12月創(chuàng)立北京李澤鈺藝術(shù)工作室,并成立首期國展高級研修班。

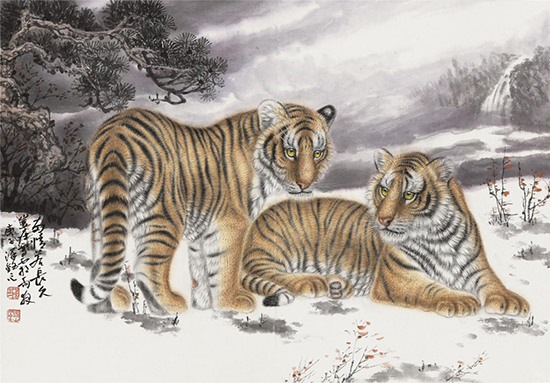

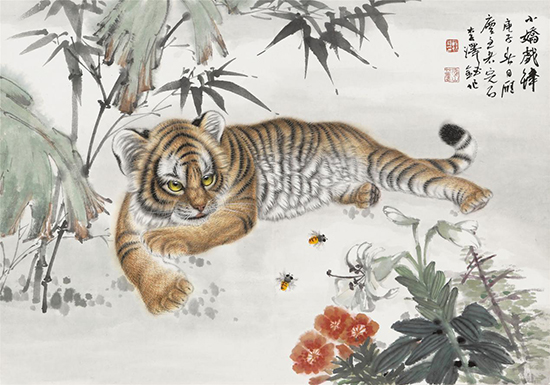

主攻山水,亦擅古典人物,尤其擅畫紅樓夢人物,亦善畫虎,精草書,善篆隸。

先后受教于黃培元、鄭正、曾廣才、劉惠民、歐陽舉子諸先生,又得程大利、衣惠春、文懷沙、周汝昌、馮其庸、程振國諸公指教,藝業(yè)精進(jìn)。

為中國美術(shù)家協(xié)會會員,黑龍江日報(bào)畫院專業(yè)畫家、將軍書畫院院士、新華社書畫院(青島)特聘畫家、泰山印社名譽(yù)社長、雁蕩山書畫院特聘畫家、雁蕩山古典文化園畫院專業(yè)畫家、融寶匯畫院特聘畫家、北京紅樓夢畫院院長、儒釋道書畫院副院長,中原書畫院客座教授。

出版有《李澤鈺中國畫集》。

中國畫春曉梨花香,入選大美中國夢全國書畫名家暨杰出新秀作品展

2016年6月,中國畫作品正午田園入選紀(jì)念中國共產(chǎn)黨成立九十五周年、首屆黑龍江省中國畫雙年展

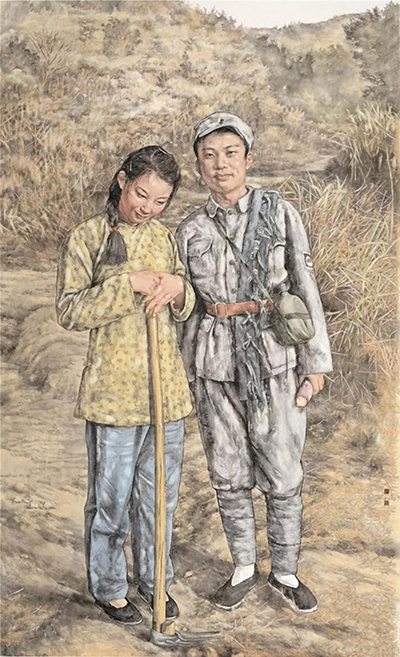

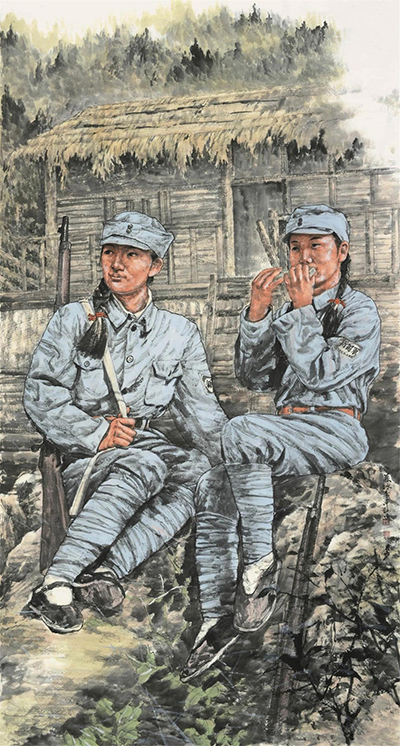

作品《戰(zhàn)地芬芳》入選首屆“陸儼少獎(jiǎng)”中國畫展(浙江畫院)

作品《雁山瑞雪》與葉彩萍合作,入選萬年浦江全國山水畫展(中國美協(xié))

作品《春蘭飄香》入選“蘭惠人生·高潔品性”全國中國畫展(中國美協(xié))

作品《千山錦繡入夢來》入選首屆’我愛丹青‘全國中國畫展

作品《塬上瑞雪兆嘉祥》入選“美麗新絲路·翰墨定西行”全國中國畫油畫展獲優(yōu)秀作品獎(jiǎng)(最高獎(jiǎng))(中國美協(xié))

作品《戰(zhàn)地黃花分外香》入選“鐵的新四軍”紅色記憶經(jīng)典美術(shù)作品展獲優(yōu)秀獎(jiǎng)最高獎(jiǎng)(中國文聯(lián)、文化部、中國美協(xié)、中國書協(xié)、北京新四軍研究會)

紀(jì)念中華人民共和國成立六十六周年“多彩貴州”全國中國畫展作品《黔風(fēng)春韻》獲優(yōu)秀獎(jiǎng)(最高獎(jiǎng))(中國美協(xié))

作品【雨潤青山春盎然】入選第二屆山東青年美術(shù)大展獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。

書法作品自作詩《雨潤太行》入選中華世紀(jì)之光“派頓杯”全國書畫展。

書法作品《李賀長詩》榮獲2013年“黃河魂”書畫大賽二等獎(jiǎng)。

李澤鈺(澤普)山水畫述評

文/賢山

李澤鈺(澤普)是有篤誠信仰的畫家。他在山水畫中寄寓的文化思想,是立足中國文化,而與海德格爾的“詩意的棲居”的理念,有著某種意義上的恰切吻合。

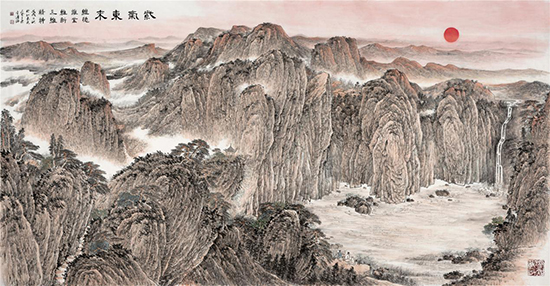

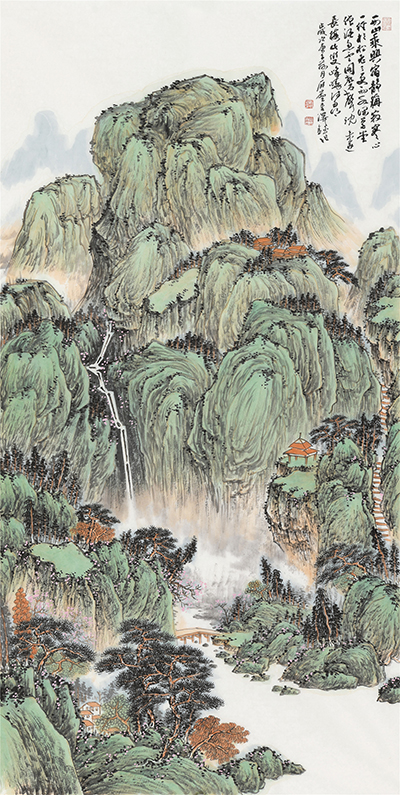

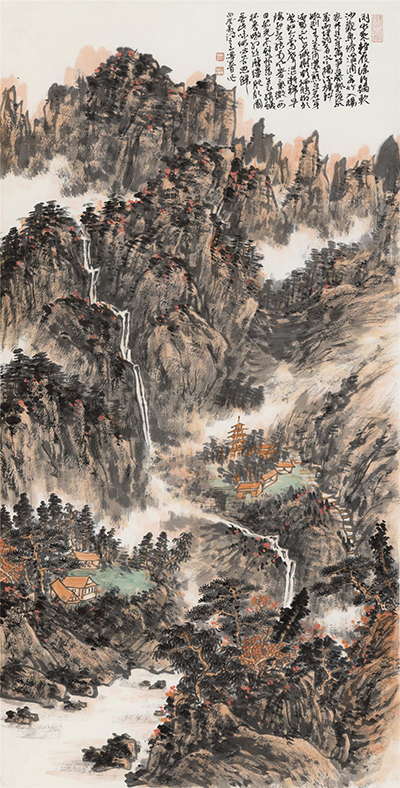

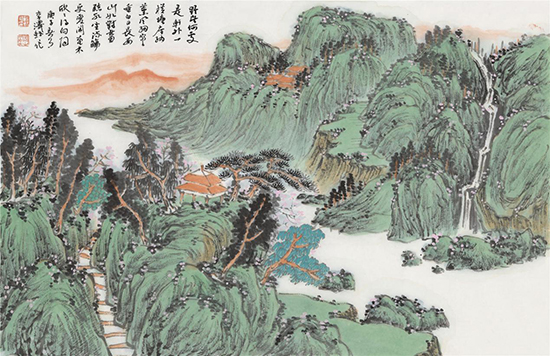

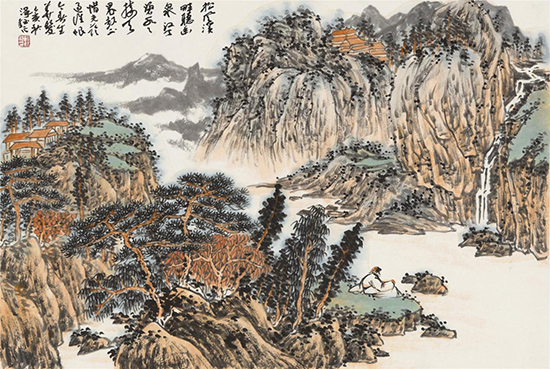

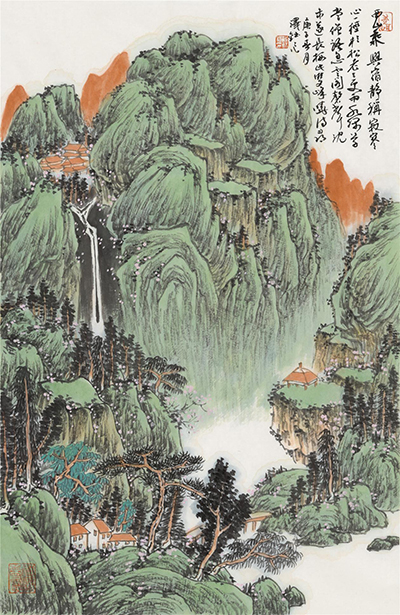

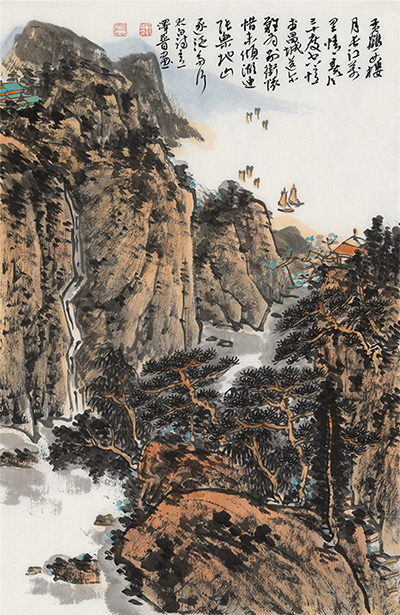

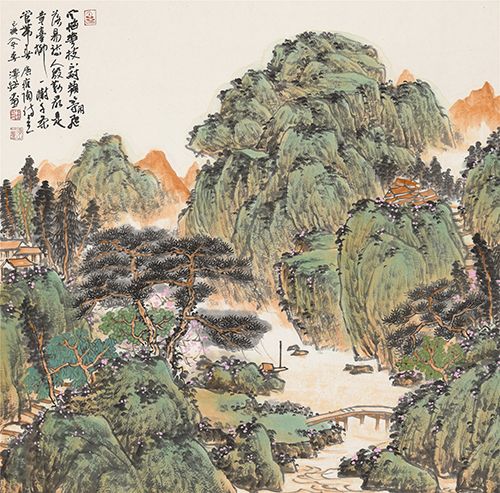

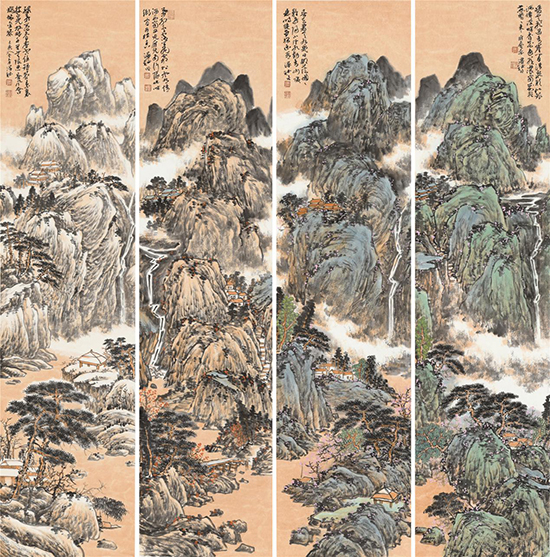

概言之,在此觀照下,他的作品既有北宗清剛、峻爽的風(fēng)骨,也有南宗華滋、朗潤的韻態(tài),重要的是,他的作品仍然具有鮮明的時(shí)代氣息。這是立足當(dāng)代哲學(xué),以及立足當(dāng)代文化思想基礎(chǔ)上,對傳統(tǒng)視覺文本的闡述學(xué)重建使然。通過他的山水畫,而能與現(xiàn)代人所需要的生命態(tài)度、心理需求,緊密相聯(lián)。

一、筆墨與章法

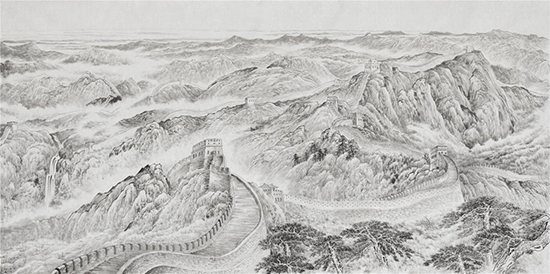

李澤鈺(澤普)作畫,骨法用筆,法度森嚴(yán),圖像語言表述,準(zhǔn)確清晰。可以看到他元神敏健,取象不惑,意象出神入化,能致廣大而精妙入微;他的密體山水,捭闔自如,解散整合間,關(guān)乎宇宙靈明。

在創(chuàng)作時(shí),李澤鈺(澤普)能把屋漏痕、錐畫、折拆股的筆法,用于他的圖像表達(dá),使他的畫面能閃爍出特殊的智性光輝。這是圖像內(nèi)部支撐理性的精神。觀之,通體爽朗,如入無上清涼之境,令人精神,如秋水明凈。

他的畫面中,遠(yuǎn)近虛實(shí),疏密開合,都能妙手偶成,一派靜、凈、敬之相,還有諸多其他的獨(dú)特的技法語言及其語用方式。他注重深入自然山川觀察、感應(yīng),進(jìn)而結(jié)合外在自然實(shí)有物象,揣摩、研究、探索、提煉,升華成既不離傳統(tǒng),又屬自家風(fēng)貌的獨(dú)特的技法語言形態(tài)。

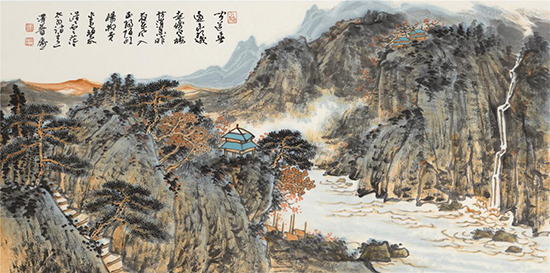

他獨(dú)特的視覺圖像語言,有古漢語儒雅光明的意味,在作畫時(shí),是善用個(gè)性化技法語言“修辭達(dá)境”的高手,其圖像意象,皆如草書那樣具有如飛如動(dòng)的魅力。

李澤鈺(澤普)的畫面眾多的物像,既能深入生活,體會自然的大美,也能超越自然,讓他的作品,具有屬于他的信仰的特征,并能進(jìn)入屬于他的文化歸屬的文化空間。所以,他是在讀生活、讀傳統(tǒng)、讀時(shí)代、讀自我的四本大書中,通過他的情感皈依與精神信仰系統(tǒng),構(gòu)成他的山水畫的特有的審美意象與審美境界的。

二、意象與境界

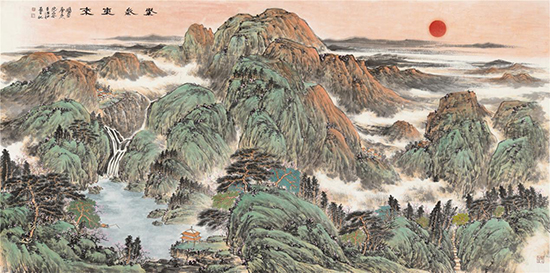

雁蕩景觀,是李澤鈺(澤普)近年繪畫的方向。他說:在雁蕩,在東南一隅奇峰隆起的地貌上,他聽到了遠(yuǎn)古時(shí)空的呼喚,覺解了自然力量構(gòu)造天然奇觀的神奇,這是自然宇宙的魅力,積淀數(shù)億年后,噴薄而出。他還說:“章法圖像易出,但詩意往往難找,詩意出來了,往往精神難找”。這正是雁蕩景觀,使他秉筆直書時(shí),能海闊憑魚躍,天高任鳥飛,酒渴思吞海,詩狂欲上天。

李澤鈺(澤普)是位善于閱讀自然山川與文化文本的畫家。他不僅僅善于閱讀圖像的表象和技法的形表,而且能通過圖像文本的技法顯現(xiàn),進(jìn)入先賢給出的文化文本所承載的文化境界、精神境界——這使得他可以更好地“格物”,感應(yīng)宇宙自然生成的方式、規(guī)律和顯現(xiàn),也可以進(jìn)階至“致知”于“天人合一”之道。于是,這于自我的內(nèi)世界,與自我所處的外世界的關(guān)系的體系化建構(gòu),無疑也即大有裨益。

李澤鈺(澤普)作畫,顯現(xiàn)出只有他自己揮寫出來的那樣的圖像效果與境界。李澤鈺(澤普)的山水畫,因此具有“春秋大意”,披文可鑒的屬性,千載寂寥之道統(tǒng),在李澤鈺(澤普)的境由心生與“重整河山”中,大放光明。

所以,他的畫面是生成性的。此正是中國畫筆墨圖像所本然。長期基本功的訓(xùn)練,長期的寫生訓(xùn)練,他有超出常人的記憶庫存,千萬種樹,千萬種山,他可以信手拈來。由此生發(fā)的,是根據(jù)畫面所需,進(jìn)行適合畫面意向與境界需要的自由組合,在筆筆生發(fā)的過程中,物象內(nèi)在的抽象支撐,無疑是他在極高的層次上,從形而上落實(shí)到形而下,而對氣本體、理本體靈活運(yùn)用的顯現(xiàn)。

達(dá)到如此高邁的程度,無疑是對中國畫的技法理論,有所豐富與歸納。這無形中也逼得他,必須注重以大自然為畫譜,師造化,或?qū)懮蚰嫞ㄟ^格物自然萬物變化,以陶冶其中以求潛移默化為要,而覺解、體察,并致知其內(nèi)中的文化精神。

他有著非常平和、寧靜的心態(tài),作畫能從容,穩(wěn)健,李澤鈺(澤普)追求的作品顯現(xiàn)的精神意象與文化境界,是中國山水畫中最玄妙的審美意旨與文化意蘊(yùn)。

三、文化歸屬與價(jià)值旨向

三十多年的繪畫實(shí)踐,在現(xiàn)在,李澤鈺(澤普)已經(jīng)畫不壞畫了。不僅意象在心,取象不惑。惜墨如金,在他的繪畫過程中,有極高明的把握,畫到最后,皆能胸有成竹,畫作完成,筆是干凈的,調(diào)色盤是干凈的,但畫面是豐富而深入的,這確實(shí)是需經(jīng)幾十年努力才能達(dá)到的境界。

李澤鈺(澤普)作畫,追求的是“新古風(fēng)”風(fēng)尚,但整個(gè)畫面卻又充滿時(shí)代感,這并不矛盾。由此,構(gòu)成有“意外味”的心中意象與境界。依此,當(dāng)他在宣紙上作畫時(shí),其物象才能在心靈中翱翔,使畫面的最終效果,以神法道,可游可居,目擊道存。

李澤鈺(澤普)的“新古風(fēng)”,首先是對“自然全有”有體驗(yàn),將欲全有,必返于無,而手起云煙,重整丘壑。他的山水畫與他的圖像意象之中的精神指向,標(biāo)示成有價(jià)值指向的圖像表達(dá),這源于北派山水對他的滋養(yǎng),在臨摹寫生中,與先賢同行,成為“被文化所化”之人;另一方面,他納北宗山水入南宗山水,完善了基于他信仰的審美自覺與技術(shù)語言自覺的合一。于是,他的畫面圖像,具有鮮明的文化氣息。

他的畫中多此章法、意象,故能疏密錯(cuò)落,計(jì)白當(dāng)黑;此外,作品的空白處,多題字,形成書卷氣。這表明,他深知中國畫哲學(xué)關(guān)乎宇宙本然之理。這說明,通過般若色空,在“因明思辨法”觀照下,他已是對哲學(xué)思維有高效化把握的畫家。

基于萬法唯識,李澤鈺(澤普)深明中國文化,故在與“般若色空”相關(guān)的文化信仰的觀照中,他深知中國畫的筆墨,須能承載中國人的哲學(xué)觀、文化觀。因此,他的畫作是在超越的狀態(tài),來表現(xiàn)中國山水畫的審美特征和本質(zhì)的。

李澤鈺(澤普)的畫面因此而溫潤晶瑩,而有畫外意味,有藝術(shù)張力與氣勢,如同人的生命,有感情,有溫度,有力量。他則極為注重“格物致知”,既注重觀察自然山川,也注重精神感應(yīng),賦予作品特定的文化生命。這樣畫出的作品才是生動(dòng)的,能夠賦予欣賞者以特定的信仰信息含量、能夠賦予欣賞者以特定價(jià)值指向及其精神能量。

總之,李澤鈺(澤普)以北派山水為主,南宗山水為輔,風(fēng)骨竣然,收放自如的山水畫,皈于般若,在輕松自由的揮灑過程中,不失內(nèi)在的謹(jǐn)嚴(yán),這使他的畫面,典雅高古,也使他的圖像,升格人心的同時(shí),使之成為其作品持有者的文化身份的最佳證明——作為尋根的載體,在“目擊道存”的意義上,它能標(biāo)識出作品的持有者,對精神指向、文化信仰的皈依,以及,對生命的態(tài)度、對生存方式的理解。

評論家傅京生,別號賢山

2018年11月19日初定稿于北京

備注:此文編輯根據(jù)原稿,有刪減。