藝術簡介

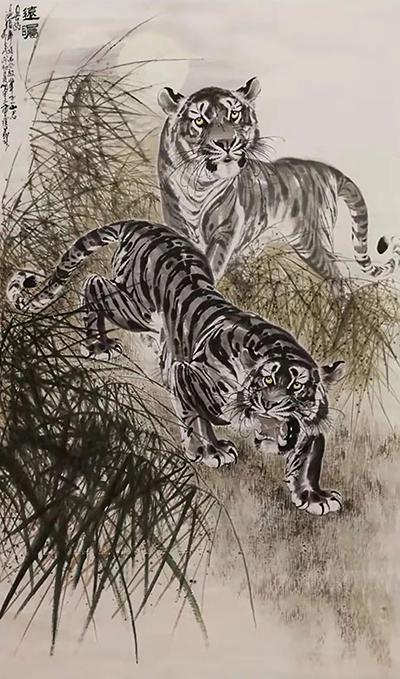

曹環義,字心梅,號嘯堂主,出生于河北省高陽縣莘橋村。兩歲時隨父母定居北京,自幼酷愛繪畫藝術,十四歲時受教于著名國畫大師李苦禪先生,研習傳統筆墨。作品以虎著稱,獨樹一幟且能工能寫,粗處并不狂怪悖理,細處總原不失其毫芒。小幅作品巨細有致生機勃發,巨制百虎姿清各異,栩栩如生。

環義畫材不獨畫虎,亦擅寫意花鳥。畫風瀟灑、飄逸、勁健。寫意畫豪放淋漓,注重章法、韻味,以勢奪人。其作品應邀為天安門城樓、人民大會堂、中南海、釣魚臺國賓館、毛主席紀念堂及大連老虎灘公園、大連海軍政治學院圖書館、吉林市博物館、山東省高唐李苦禪藝術館等部門所珍藏。1989年在北京中國美術館舉辦個人大型畫展,隨后曾在各地辦展,深受各界人士好評,影響深遠。其作品廣泛被海內外人士所珍藏。

《五福臨門圖》68×136㎝ 2015年

虎躍硯池 心載靈物

虎,是中國老百姓相當熟悉、喜愛和敬畏的動物,和龍一樣帶有濃厚的圖騰色彩。虎,是中國書畫家比較偏愛、樂于表現的題材,自古以來,畫虎名家輩出。畫虎說易也易,剛學繪畫的兒童也愛畫虎,用蠟筆涂涂抹抹,虎頭虎腦的形象便躍然紙上,盡管形態不一定準確,但別人一眼就看出那就是虎;畫虎說難也難,難就難在人們盡管熟悉虎,但不少人對虎的了解只是停留在圖片上、動物園里,其實對虎并無深刻的了解;難就難在虎之美,其美在威,其美在神,其美在勢,而這一切,只可意會,難以言傳,很難用筆墨加以淋漓盡至地表現。正因為如此,古今畫虎者雖多,以畫虎名留青史者卻鮮見。

《雄風蓋世圖》96×178cm 2006年

唐有李漸,宋有辛成工、張道人,清有丘天民、席文卿,近代有劉奎齡、高劍父、高奇峰等,雖近代不缺乏畫虎之人,但名家卻也屈指可數。曹環義畫虎,獨樹一幟,粗處并不狂怪悖理,細處總不失其毫芒。小幅作品巨細有致生機勃發,巨制百虎各異,栩栩如生。如今中國畫壇畫虎者層出不窮,自封或他封的“虎王”“虎癡”“虎俠”等綽號、別號或曰“美譽”接踵而至,令人眼花繚亂。說誰是真假李逵有些小題大作,誰都是大師就讓人搞不懂畫家和花匠之間有何區別。情有獨鐘的卻是畫虎,“以物寄情”“情以辭發”。

《三義圖》188×188cm 1989年

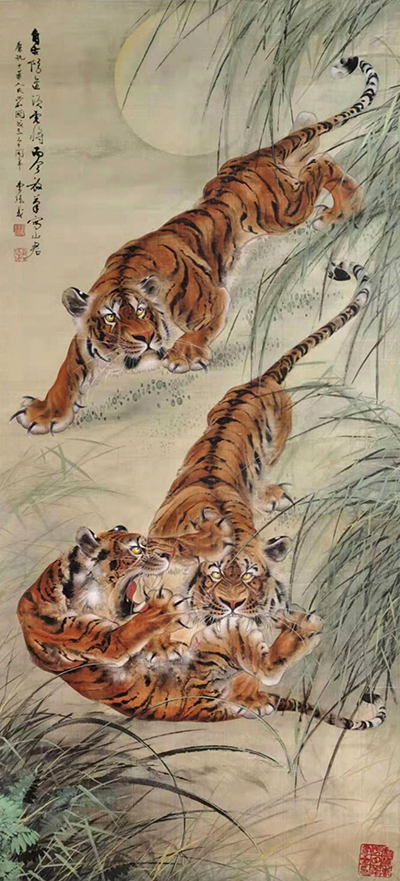

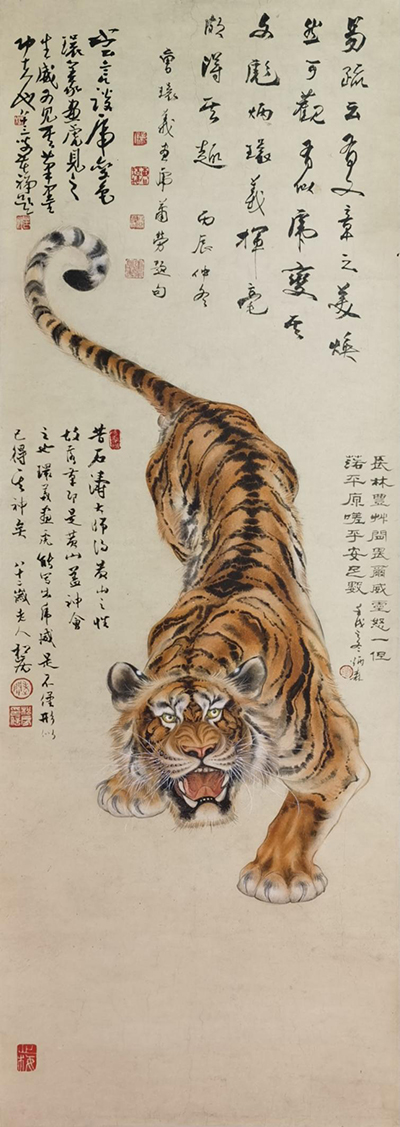

但凡畫家鐘愛一種事物并付諸筆端,其中的奧秘便可通過畫面所描繪的物像窺知真偽。因為畫面所表達的意境,往往就是畫家心中所儀的境界。縱觀曹環義先生的虎,可親、可近、可喚、可扶之態迎面而來,明眸清澈,神情悠然。或許這叢林里、山澗中的虎,竟是曹環義先生的化身。其崇尚自然、野逸、內斂、獨行的情緒超然物外。曹環義說:“我以為虎之為虎,重在自然與生動。所以我畫虎形象雖從寫真中來,但更偏重于神、環境、氣氛的表現,構思雖講究個人匠意,但卻以再現虎之氣韻為要旨,如此才是我之為我。”

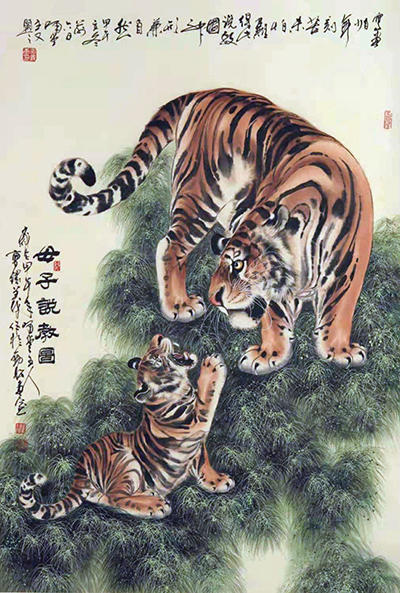

《母子說教圖》60×90cm 2011年

曹環義筆下的虎,得虎威、得虎神、得虎勢,其奧秘不獨對虎有日復一日、深入細微的了解,更重要的一點,在于他把虎人格化,以人的性格的復雜性、多樣化來觀照虎、表現虎。在數十年從藝生涯中,曹環義以中國畫藝術題材中的老虎為專攻,展開對中國畫藝術艱辛的探索,勇于創新,兼收并蓄,師承造化,銳意變革,在技法上融傳統法度和西洋之技于一體,他非常注重寫生,對虎的骨骼、肌肉組織了如指掌,故其虎畫作品給人以凜然有力的震懾,雄健之美躍然紙上,令人過目難忘。曹環義開創了中國畫虎題材雄渾之美結合托物言志的藝術表現形式,為中國畫領域中傳統表現開辟了現代的空間。

《長嘯》100×52cm 1986年

在中國畫的深厚傳統中,虎的表現一直是一個重大的傳統題材,中國畫傳統藝術中虎的形象,在審美情趣上體現了人的精神寄寓,其內涵則是虎的人性化和人對自然造化的敬畏等。當然,虎形式美感上的特征也是一個重要因素,從而使之成為藝術表達的理想題材。曹環義對虎的題材的表現顯然基于此種意識,然而更可貴的是他由此所生發的創作激情,這種意識的激情是畫家對虎長期研究的結晶。他從精神內涵和形象美感兩方面展開老虎題材的大場景表現形式。他筆下的虎繼承前人又超越前人,自創一格,為美術創作提供了可借鑒的寶貴經驗。藝術創新是時代的審美要求,是一個民族富有活力和創造精神的表征。曹環義認為虎的精神內涵所展示的陽剛之氣和英武之美體現出了民族奮起的時代氣息。

《遠矚》100×53㎝ 2002年

我國有崇尚虎的文化傳統。虎文化有豐厚、深遠的積淀,滲透到審美與價值觀念等許多方面。虎虎有生氣、龍騰虎躍、虎踞龍盤,這些詞語不僅象征著生氣與活力、非凡的風范與氣度,還表征著一種宏觀氣象。畫虎,動態神情的微妙難以捕捉,虎的性靈與情趣尤難傳達。曹環義的成功基于他對生活的深入體察與揣度。繪畫的生動、神韻、情味是藝術的生命,曹環義以他的神來之筆在一系列作品中做了成功的藝術傳達。而這些傳達是以扎實造型基本功和新創新的技法語言為依托的。他筆下的虎有骨、有情、有神,皮毛斑斕,連毛色的光澤感也表現得生動自然。他筆下的虎充盈著勇武雄強之氣,蕩漾著母子親情、天倫之樂,甚至離情別緒,他常采用擬人化的方法,借虎言志、抒懷。他這種充滿浪漫主義精神的藝術創作,強化、豐富了虎畫的精神內涵,開創了一代新風。

《三戲斗》136×68㎝ 1979年

自古以來,虎就是人們喜聞樂見的繪畫題材,激發了無數畫家的創作熱情。五代的石恪、元代的周耕云、明代的趙廉等等都是畫虎的名家,揮毫潑墨間,創出無數佳作。曹環義也是這樣一名沉浸于虎的畫家,他的小幅作品巨細有致,生機勃發;巨制百虎恣情各異、栩栩如生。經過幾十年的不斷追尋,曹環義在記錄虎威虎韻的同時,摸索出了一套自己的繪畫技法,積累了獨特的藝術理念;同時,他也將人類的情感與精神寄托融入了畫中,帶來了生動又富有想像力的畫卷。

《虎》247×180cm 1976年 恩師李苦禪 學者蕭勞,山水大師關松房,好友劉炳森題

一幅“地圖”開啟的師生緣

曹環義自幼喜愛繪畫,啟蒙于父親的生意伙伴董亦三。在他14歲時,由董亦三引薦,拜得國畫大師李苦禪為師。“初見先生李苦禪時,先生問我家住哪里?我答崇文門外花市,先生便提筆蘸墨畫起了‘地圖’。”曹環義回憶。當先生李苦禪畫完時,曹環義才發現,原來先生畫的地圖已然變成了一顆蒼勁的松柏。這幅畫成為了李苦禪先生給曹環義的見面禮,“先生的意思是樹木與我們生活中的道路一樣,‘四通八達’的枝干是樹木生命力的表現,也是它的美麗之處”。曹環義說。

《四季圓光之春》68×68cm 2015年

在學藝的幾十年中,曹環義對先生李苦禪繪畫上的豪放風格與磅礴氣勢感受很深,吸納了先生獨特的藝術氣息,培養了自己的藝術審美。李苦禪先生在大寫意花鳥畫方面的筆墨功底也影響了曹環義的繪畫表現手法,在其日后對墨虎的研究中起到了引導作用。曹環義表示,“先生的墨簡而意不簡,將動物以富有質量感的筆墨呈現,而又不失動物的神韻”。

《四季圓光之夏》68×68cm 2015年

曹環義談到,在喜愛畫虎這件事上,先生李苦禪非常支持,認為通過熱衷的題材,鍛煉技藝,找到藝術與精神的方向是很好的。“一個畫家在一種題材上專注并不會影響他在其他題材上的探索。技法的學習與磨練是很重要的,不斷地提升技法,開闊眼界,就什么都能畫了。”曹環義說。跟隨內心真意,在繪畫技法上下深功夫,不故步自封,創作發自肺腑的作品,這些都是曹環義從先生李苦禪身上學到的,而他也將所學運用到了自己日后的創作中。

《四季圓光之秋》68×68cm 2015年

一虎多畫呈現生物百態

曹環義從兒時起就喜歡收集虎的圖案,小時候的他抱著小人書一頁一頁地照著畫,每當遇到別人畫的虎也是格外關注,無論出自怎樣的風格與派別都要臨摹才罷。一次,曹環義與父親外出,見到街邊店鋪中所售賣的虎畫便走不動了,父親只好留下他,自去辦事。隨著畫藝的精進,臨摹已經無法滿足曹環義了,希望以科學的角度學習。但由于條件的限制,曹環義只好自己動手“做實驗”。

“過去的時候路邊常有死貓,我就將它們的尸體埋好,過兩年后再去刨開觀察貓的骨骼。用細竹簽輕輕撥開泥土,為骨骼編號后再拿回家照著畫,有點像考古。”

《四季圓光之冬》68×68cm 2015年

曹環義從生物的基本特征出發,由內而外地熟悉動物的體態。通過比對骨骼與查詢資料,抓住了動物的身體結構特點,并運用到了構圖中,相繼創作了“奮進”、“回首望月”姿態的虎畫。“貓和虎一樣,都屬于貓科動物,骨頭的數量都是254塊,骨骼結構區別很小。運動起來,骨骼的受力擺動、肌肉的狀態、皮毛的反應,這些都是需要觀察的,這樣才能掌握好虎的體態,畫出來的虎才真實。”

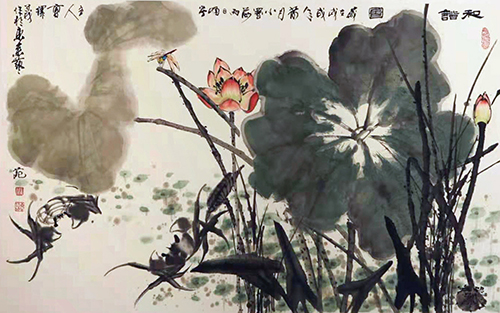

《和諧圖》136×68cm 2018年

除生物觀察之外,曹環義也注重在畫法上的探索。他以虎為題材,通過工筆、大小寫意、彩墨、潑墨幾種畫法詮釋虎這種動物。他指出,在動物體態結構爛熟于胸的前提下,無論使用哪一種畫法都能展現出虎的獨特魅力。曹環義還表示,不同的繪畫技法有助于突出虎的生理特點,從而更好地烘托畫面。在繪畫技法的實踐中,曹環義曾參考日本畫,嘗試使用東洋派畫法中的染法。經過不斷的實驗,在處理虎的皮毛顏色時,令其色彩猶如自然噴出一般,彰顯出了虎毛柔亮、光順的質感。

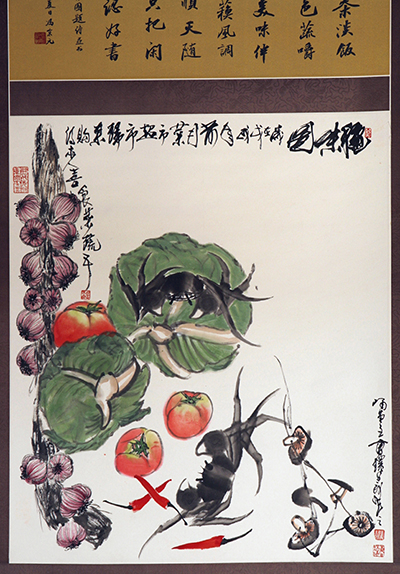

《疏菜秋味圖》98×52cm 2017年

畫虎要突出神情兼備

觀曹環義的虎畫,畫面的運動感極強,虎在草坪、河流、山川、蒼松的映襯下顯得活靈活現。當觀者的目光從虎的體態轉移到其面部表情時,就又會發現,原來以往觀虎竟忽略了它的情態。曹環義的畫中,有不同性別、年齡段的虎,它們表情各異,雖為莽獸,卻流露出一些人性的情感。曹環義介紹,他的畫在生動表現虎的神態的同時,也希望通過虎去展現一些動物共通的情感,并且為看畫的人留有一些想象與享受的空間。

《蘭惠君子風》97×128cm 2018年

在他的虎畫中,有不少是表現母子關系的。畫面中稚氣未脫的子虎依偎在母虎身邊張望,或被母虎叼在嘴中行走,或因調皮被母虎擊打,表露出的神態同人類毫無差別,使人不禁展開聯想。在交談中,曹環義無不流露出對于父母的愛意,他的《母子圖》就是感念母親的一幅作品,當中表達了動物共通的情感,融入了自身的想法與感受。然而,天倫之樂也時常會帶有無法避免的憂愁與離別,使人惆悵。

《蘭石》58×58cm 2015年

在曹環義于上世紀80年代創作的一幅長卷《百虎圖》中,畫面由右至左,以季節巧妙劃分,將百只不同形態、年齡的虎呈現于季節萬物中,表現出了較強的空間感與時間感。畫中之虎有的嗷嗷待哺;有的跟隨母虎,難掩初次覓食的躁動;還有的已然離開母虎,在離別的氣氛中,獨自踏上前程。曹環義表示,自己在創作這幅作品時只展現了春季至秋季,沒有將其延伸至冬季的畫面。“還是希望為這幅畫留有一些延伸的空間,至于冬季會有怎樣的虎,有何等景象,這些都交于觀者,在想象的空間里去發現。”

《墨竹》100×52cm 2017年

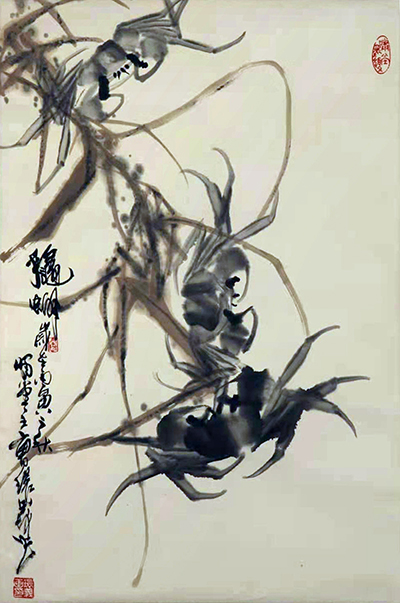

《三蟹圖》90×58cm 1986年