藝術簡介

張會元,男,江西師大美術學院教授、中國畫碩士生導師,國家一級美術師,中國美術家協(xié)會會員,中國書畫院院士,中國國畫家協(xié)會常務理事,中國書畫名家研究會專職副會長,臺北故宮書畫院名譽院長、終身客座教授,荷澤市書畫院藝術顧問,江西中國畫學會理事,江西畫院特聘畫家,江西政協(xié)書社特聘畫家。

代表作品入選文化部、中國美協(xié)主辦的第九屆和第十屆全國美展、第七屆中國美協(xié)會員中國畫精品展、紀念毛澤東(講話)60周年全國美術展、全國百年百虎國畫精品展以及出國美展。

國畫《小憩》《泡桐花開》在《中美國際藝術交流名家名作展》中獲金獎和被授予中美藝術交流使者榮譽稱號。

國畫《晨裝》入選《紀念中德建交40周年大型藝術交流展》,被授予中德文化交流大使榮譽稱號。

國畫《佳麗踏歌行》獲由中國文化部、中國美協(xié)主辦的《紀念毛澤東同志‘在延安文藝座談會上的講話’發(fā)表60周年全國美術作品展覽》優(yōu)秀作品獎。

國畫《杜鵑之戀》被特邀載入“中華瑰.紀念抗日戰(zhàn)爭勝利60周年翰墨典藏”,榮獲金獎和中華杰出藝術家稱號。

漆畫《蝶戀花》《桂林山水》被入選“中國漆畫展”送往歐、亞、美等十七個國家和地區(qū)展出并被政府、機構收藏。

國畫《金晨》入選由中國文化部、中國美協(xié)主辦的“第十屆全國美術作品展覽”獲省美展一等獎。

國畫《戰(zhàn)友》獲由中國國畫家協(xié)會主辦的“紀念長征勝利70周年全國書法美術大展”美術作品金獎。

漆畫《轉機》入選由中國文化部、中國美協(xié)主辦的《第九屆全國美術作品展覽》并獲省展一等獎。

《西江月井岡山》 180cm×294cm 2017年

韻外之致

——張會元的人物畫創(chuàng)作

文/邵大箴

中國水墨人物畫創(chuàng)作在20世紀初發(fā)生了顯著的變化,主要是藝術家在社會大變革的推動下,強化了藝術面向現(xiàn)實生活的理念,適當借鑒了西畫寫生法和寫實造型,以補充晚期文人畫沉緬于摹仿古人、脫離現(xiàn)實的不足,形成了“合中西而為新紀元”的勢態(tài)。張會元1966年畢業(yè)于江西師大美術系并留校任教,他受到的是以徐悲鴻、蔣兆和為代表推行的中西合壁型的美術教育。徐悲鴻主張融寫實方法于意象文化理念之中,重基礎講情操,重文化講品格;蔣兆和“以形寫神,骨法用筆,創(chuàng)造技巧”的教學方法則確立了新中國人物畫的創(chuàng)作原則。張會元在學生時期深受“徐蔣體系”影響,接受了這些觀念和方法,中西兼修。在這個基礎上,隨著認識的不斷提高,他對傳統(tǒng)文化的精妙也有了更深切的體會,開始更加重視繪畫的筆墨語言。他謹慎地提示自己,既不要把中國畫畫成“素描畫”,也不要落入傳統(tǒng)筆墨形式的窠臼。在之后工作的40年間,張會元在教學之余,一直堅持著中國畫、漆畫創(chuàng)作,以人物畫見長。

《金晨》 195cm×163cm 2004年

在傳統(tǒng)文化中,“韻外之致”本來是詩歌的美學范疇,“韻外”則是指詩的語言文字聲韻及其表面意義之外所隱含的意味,這種意味是一種彌散在藝術空間的“虛空”悠遠感,要靠讀者“思而得之”、“品而得之”。境界近而不浮,遠而不盡,然后才可以言韻外之致。同理,以生動的“氣韻”來表現(xiàn)人物內(nèi)在的生命和精神,表現(xiàn)物態(tài)的內(nèi)涵和神韻,一直是中國畫創(chuàng)作所遵循的準則。繪畫中的內(nèi)在神氣和韻味即“氣韻生動”,是一種見諸于“形”的鮮活的生命洋溢的狀態(tài)。人物畫要達到“氣韻生動”,必須形神兼?zhèn)洌瑐鬟_情、趣、韻、意,這需要作者有相關的生活經(jīng)驗、藝術修養(yǎng),更要有悟性。張會元有較好的素描功底,像許多受過中西融合型教育訓練的畫家一樣,如何在創(chuàng)作中把素描造型功力與傳統(tǒng)筆墨神韻有機結合,是他長期探索的課題。經(jīng)過不斷實踐,在這方面取得了成績。如《佳麗踏歌行》,人物塑造簡潔凝練,繁而不雜。畫面井然有序,人群錯落有致,獨特的形式設計強化了秩序感和整體感,給人以鮮明的視覺印象。惠安女們有著曼妙的身段,面部表情平淡、安然和堅毅,含蓄而有詩意。畫中人物安排似景,努力釀制詩性的“醇美”。水與墨的處理得當,墨色溫潤,層次富于變化,給人以清澈氤氳之感。墨的靈動皴染襯托出線的力量之美,柔中含剛,在古拙中體現(xiàn)出傳統(tǒng)筆墨的厚度與質感,從而也展示出惠安女的健碩和朝氣。

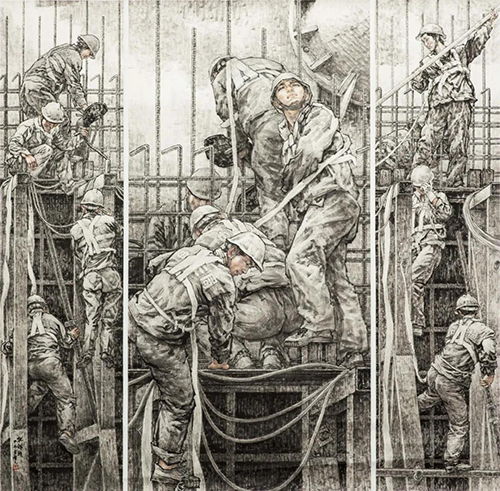

《地鐵戰(zhàn)》 204cm×209cm 2014年

凡畫,人最難。相比較于山水,人物形象塑造有著更為嚴格的要求。張會元遵循現(xiàn)實主義創(chuàng)作原則,面對活生生的人物,不拘泥于形象的簡單再現(xiàn),而是在關注人生、關注生活的前提下,通過細心觀察、認真寫生,精心醞釀構思,在法度內(nèi)外上下求索,在理趣之間進出求悟,努力在作品中把握似與不似的度,妥當?shù)靥幚砹诵嗡婆c神似的辯證關系,力圖體現(xiàn)自己的人文關懷和藝術個性。創(chuàng)作于2014年的《地鐵戰(zhàn)》,通過刻畫人物的眼神、手勢、身姿與其他細節(jié),以及縱橫交錯的電線、鋼管、腳手架,描繪有主有次,詳于傳情的人物的動態(tài)神情及其相互的顧盼呼應,而略于枝節(jié)的環(huán)境描寫,從而使他的作品既有主體的傳神人物形象,又有合理的、抒情達意的細節(jié)襯托,使畫面更顯豐富,人物更富有生氣。

《佳麗踏歌行》 235cm×164cm 2002年

中國畫除講究氣韻之外,還有一個重要的方面,就是作品的藝術格調。張會元的作品之所以具有清新、純真的品格,在于他以平常心和以比較虛靜的態(tài)度對待藝術創(chuàng)作。在當今喧鬧浮躁的社會生活中,人們心境的寧靜和淡然已成為時代內(nèi)在的需要,也是真誠藝術家心靈之所需。張會元不受流行時尚影響,多年行走在水鄉(xiāng)間、山河間,捕捉自己對于大自然真實的感受和情思,尋找自己追求的中國畫現(xiàn)代人物畫之路。他作品中傳達出來的生活氣息,寧情淡雅的意味,沉淀成一種淡淡的抒情詩般的感染力,與我們時代的內(nèi)在精神吻合。

【邵大箴,男,江蘇鎮(zhèn)江人,1960年畢業(yè)于俄國圣彼得堡列賓美術學院,現(xiàn)為中央美術學院教授、博士生導師、美術研究所所長,中國美協(xié)理事、理論委員會名譽主任,《美術研究》主編,中國國家畫院美術研究院院長】

《朝圣歸來》 180cm×640cm 2016年

陽光的筆墨

——讀張會元先生水墨人物畫

文/牛克誠

當代中國畫畫家張會元先生擅長水墨人物,惠安女又是他筆下的主體形象。閩南沿海特殊的文化風土為他提供了豐富的創(chuàng)作素材,長年在惠安、湄州地區(qū)的采風寫生滋養(yǎng)著他的創(chuàng)作靈感與激情。他不僅熟悉、熱愛這里的自然環(huán)境,更對生長在這塊土地上的勞動女性情有獨鐘。他以純熟的筆墨深入細致地展現(xiàn)漁村女性之美,從她們的容貌、身體,到她們的動作、表情,她們的姿態(tài)、服飾,乃至她們的氣質內(nèi)涵,都洋溢著濃郁的閩南沿海氣息,讓我們在她們面前似可聽到海風習習。

《盡開顏》 200cm×199.5cm 2007年

張會元先生筆下的女性既來自現(xiàn)實生活,又不是一種純自然呈現(xiàn),她們的身上寄寓著他的濃烈情感。惠安女的樸實與熱情,激發(fā)著他強烈的創(chuàng)作沖動,她們的形象已融入他內(nèi)心,便能在他的筆下呼之即來。可以說,張會元先生的水墨人物,既表現(xiàn)了濃郁的地域風情,也傳遞了質樸的生活氣息,他用畫筆精湛地描繪出惠安女的氣質與溫度,抒發(fā)了一位當代中國畫家對于勞動、勞動女性的贊美與謳歌。

《高山流水》 246cm×124cm 2021年

張會元先生的水墨人物畫雖然根植于惠安、湄州的地域環(huán)境,但我們并不因此而認為他是一位風情畫家,因為,他所表現(xiàn)的女性之美已經(jīng)超越風情的再現(xiàn),而以一種女性的普遍之美激動著他的觀眾。他的水墨人物畫背景并不復雜,也正因此而凸顯了人物的形象特征,她們明眸、豐頰,體態(tài)輕盈富于動感,如蝶舞花中一般,沿海漁村的生活細節(jié)與勞動女性獨特的精神氣質撲面而來。

《播火者》 136cm×68cm 2021年

漁港、海風,有張會元先生不可忘懷的情感記憶,在這一情感的驅動下,他便不可遏止地一遍遍復誦著源自內(nèi)心的對于女性的贊美詩篇。我們有時也許會感到他的一些作品有些雷同,其實這也正是他以濃烈情感反復詠唱同一主題的必然。可以說,張會元先生水墨人物畫的筆線、筆墨以及色彩等,都已在這種復誦的過程中匯成了一種自然而然的訴說,也是在這種反復詠唱中,形成了他水墨人物畫獨特的人物形象及其繪畫風格。這種風格清新、健康、明快、自由,也即是說,它不是深沉、凝重的,它始終洋溢著一種樂觀而浪漫的基調。

《紅蕉樹下》 198cm×96cm 2013年

張會元的水墨人物畫既有堅實的素描功底,同時又體現(xiàn)出他對于筆墨質感與律動的高度敏感與把握。他用筆嫻熟,下筆成型,人物形象的完成就在一氣呵成的筆墨揮灑之中,這既源于他青年時期的繪畫訓練,同時,也更源自他對于表現(xiàn)對象的細致觀察;他下筆利落,毫不拖沓,那也是他激動心緒的一個最直觀體現(xiàn)。他的水墨人物的筆線表現(xiàn)超越了傳統(tǒng)的“十八描”,其流暢的線條與清潤的墨色水乳交融,流動出一種暢快輕盈的節(jié)奏。然而,在迅捷的行筆中,卻仍保持著造型的準確與形象的生動,特別是他對于人物眼神的刻畫,對于手、足的描繪等都十分鮮活傳神。可以說,張會元先生的水墨人物在將中國畫筆墨韻律與惠安女人物形象描繪的結合中,創(chuàng)造了一種具有鮮明個性特征的筆墨形式。

《戰(zhàn)友》 192cm×96cm 2011年

他用這種筆墨形式所奏出的輕快基調,去表現(xiàn)那些勞動女性富于熱情、樂觀進取的生活情態(tài),從而體現(xiàn)了一種具有陽光感的時代精神。這一筆墨精神既映現(xiàn)了新中國成立以來特別是改革開放以來整體振奮向上的時代氛圍,也體現(xiàn)了他對于勞動人民的天然情感與對于現(xiàn)實生活的感恩與熱愛。

我想,張會元先生一定是一位內(nèi)心充滿陽光的人,因為他把現(xiàn)實中的一切困苦和艱辛都過濾掉了。從他成長的經(jīng)歷看,反右、文化大革命他都是經(jīng)歷的,但他筆下所流出的卻并不是苦澀。他把人間冷暖都變作了一種溫暖感人的筆墨,讓人們看到陽光,看到希望。

《秋高氣爽》 144cm×180cm 2019年

在我們強調張會元先生的水墨人物畫是女性的、溫和的同時,也一定要指出,他的水墨人物畫并不是小情小調的,更不是萎靡不振的。事實上,他的水墨人物畫所展現(xiàn)的躍動的筆觸,果斷而有力;它大開張的構圖,充滿內(nèi)在的活力。對于一位內(nèi)心充滿陽光的人來說,堅韌的力量不在外表,因為它已融匯在身體的每一個細胞之中。張會元先生用陽光的筆墨,讓他的水墨人物畫通過女性的、溫和的主題,傳遞出堅韌頑強的生命力量。

【牛克誠,男,遼寧撫順人,中國藝術研究院美術研究所所長、研究員、博士生導師,中國工筆畫學會副會長,現(xiàn)代工筆畫院副院長,中國美協(xié)中國重彩畫研究會副會長,北京當代中國書畫研究會副會長,北京印社理事。】

《憧憬》 124cm×246cm 2013年

《漁歸》 96cm×180cm 2012年

《倚春圖》 68cm×136cm 2014年

《游春圖》 68cm×136cm 2020年

《秋思》 136cm×68cm 2018年

《格桑花》 136cm×68cm 2020年

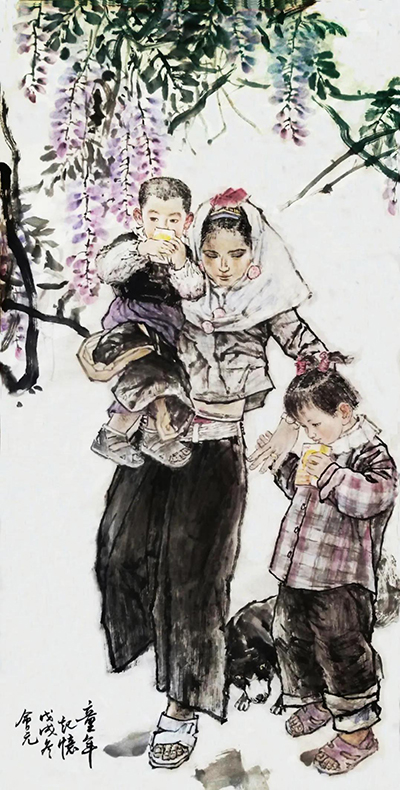

《童年記憶》 136cm×68cm 2018年

《花季》 136cm×68cm 2014年

《泡桐花開之二》 136cm×68cm 2012年

《小憇》 136cm×68cm 2008年