【藝術簡歷】

陳承齊,浙江青田人,1946年出生,畢業于中央美術學院首屆油畫研修班。國家一級美術師,國務院授予有突出貢獻、終生享受政府津貼的專家,中國美術家協會會員,中國油畫協會會員,河北省美術家協會副主席,石家莊市文聯副主席,石家莊畫院名譽院長,石家莊美協主席。2008年北京奧運火炬手。

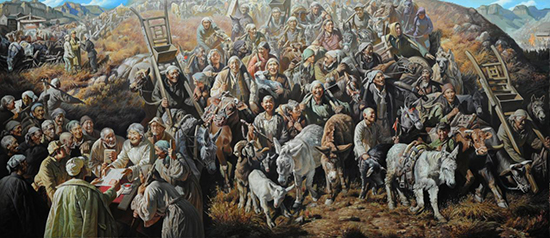

《人民就是江山》460×260cm 2022年

論陳承齊“紅色太行”主題油畫創作的藝術特色

(河北師范大學 美術與設計學院,石家莊 050024)

摘要:

陳承齊是全國大型歷史題材繪畫創作的集大成者,他創作出了一系列主題明確,藝術語言成熟的“紅色太行”主題油畫創作,全面展示了新中國一路走來圍繞在太行山所發生的紅色歷史事件,記錄了中國人民的歷史苦難。本文首先論述陳承齊的“紅色太行”的藝術特色,表現在對紅色太行題材挖掘,豐碑式的藝術語言的探索,對太行歷史苦難的記錄,浩然大氣的藝術風格。其次,從陳承齊的歷史擔當,對大師的學習研究,對現實主義的堅守,重視藝術情感的表達四方面分析其作品藝術特色的成因,最后總結陳承齊“紅色太行”油畫的藝術價值和藝術影響。

關鍵詞:陳承齊 紅色太行油畫 藝術特色 影響

《進京趕考》480cm×250cm 2010年

陳承齊是新中國成立以來中國最重要的大型歷史題材油畫家之一,他半個多世紀如一日的立足于太行山,堅持對大型革命歷史題材進行探索,創作出了一系列高質量的“紅色太行”主題油畫作品,引領了河北省的紅色革命題材美術創作,他創作的《迎著曙光》《進京趕考》等作品可謂是國之重器,“弘揚了西柏坡精神,表現了巍巍太行山人為中國革命作出的重大貢獻和犧牲具有深厚的歷史內涵和深遠的現實意義”[基金項目:河北省社科2020年青年基金項目“石家莊毗盧寺壁畫研究”(HB20YS038)

作者簡介:劉杰,男,碩士,河北沙河人,河北師范大學美術與設計學院講師,主要從事美術教育研究。

李秀娜,馬騰飛.“迎著曙光——陳承齊油畫作品展”開幕[J].中國國家博物館館刊,2012(11):158.],對中國畫壇產生了重要的影響。

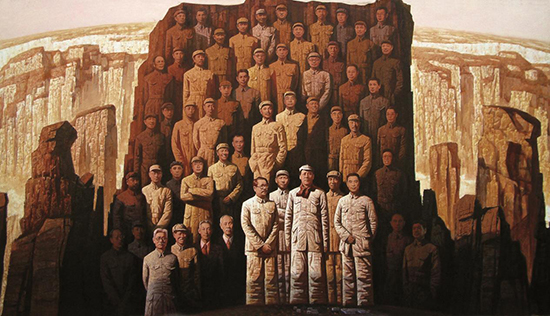

《新中國從這里走來》520cm×330cm 2021年

陳承齊是紅旗下成長起來的油畫家。1946年,陳承齊出生在一個高級知識分子的家庭,父母都是學理工科并從事教育工作的高級知識分子。然而,陳承齊自幼喜歡繪畫,并受到家長的鼓勵,在父母的啟蒙下,樹立了一個當畫家的理想。1966年,正值20歲的陳承齊由石家莊市焦化廠爐前工的崗位調配到負責省會的大型宣傳畫繪制工作,使得他真正的踏上藝術創作的道路。1982年,陳承齊考取了中央美術學院第一屆油畫研修班,主要教他的導師正是中央美術學院的骨干教師:靳尚誼、蘇高禮和李天祥等先生,其中對陳承齊影響最深的要屬蘇高禮先生。陳承齊說,他結交蘇高禮先生近50年了,這期間對他的藝術之路功不可沒,要是沒有蘇先生的指導就沒有他現在的這些作品,他每次去北京都會帶很多稿子向蘇先生請教。在蘇先生的熱切關懷和認真指導下,堅定了他的藝術信念,立志主攻“紅色太行”主題的大型歷史題材油畫創作,并取得了顯著的藝術成就。

《中共八大》700cm×310cm 2021年

(一)陳承齊“紅色太行”油畫的藝術特色

首先,陳承齊油畫的藝術特色表現在對“紅色太行”主題的挖掘上。陳承齊的“紅色太行”主題油畫創作主要是指以太行精神為主題,以太行山重大紅色歷史事件為素材進行創作的油畫作品。這些作品可以分為三種類型,第一類是表現太行山革命老區人民在抗戰中的歷史苦難,第二類是記錄戰爭的殘酷,第三類是表現新中國的歷史征程。這些題材是陳承齊立足于太行山重點對西柏坡革命老區及周邊的抗日戰爭,解放戰爭及新中國成立以后的重大歷史事件題材進行的挖掘,這些作品猶如一座座歷史的豐碑,記錄了太行山革命老區人民歷史的苦難,戰爭的殘酷,表現了新中國的歷史征程。

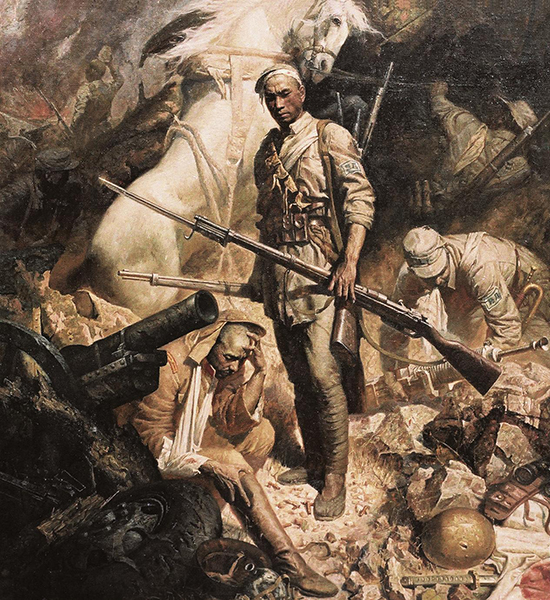

《歷史的記憶-鬼子來了》320cm×220cm 2007年

這些作品中,表現抗日戰爭的代表作品有《鬼子來了》《梅花慘案》《不能忘記》等作品,表現解放戰爭的有《攻克石門》《迎著曙光》《進京趕考》等作品。其中,《進京趕考》以西柏坡為背景,描繪了1949年中央在中國革命勝利的前夜,離開西柏坡進軍北平,與當地群眾依依惜別的歷史場景。畫面創作立意說:“同志們,我們就要進北平了,我們進北平可不是李自成進北平,他們進北平就變了,我們進北平是要繼續革命,建設社會主義,直到共產主義。今天是進京趕考,進京趕考精神不好怎么行呀。”畫面中五大書記與歡送的人群交流著、歡笑著、懇談著,表現了領袖與人民永遠心連心。畫面歡快而不失莊重,熱烈而又大方。

《無人區》500cm×255cm 2016年

其次,陳承齊創造出豐碑式的藝術語言。豐碑式的藝術語言是根據太行山獨特的地貌特征而探索出的藝術表現語言,具體表現為紀念碑式的構圖,凝重的色調,硬朗的造型。太行山山皆碑,獨特的斷裂式地質結構,使得太行山的呈現出階梯的狀態,每座山峰直起直落,棱角分明,莊嚴肅穆,每座山峰如同莊重的同紀念碑一般永恒而又沉重。太行山見證了新中國成立以來的革命大事記,太行山革命老區的人民為戰爭付出了血的代價,也成就了太行山精神。太行山的碑狀結構和太行精神凝聚在一起,呈現出了豐碑式的崇高美,在藝術表現上成就了陳承齊對藝術語言的探索。在構圖的處理上,陳承齊注重畫面大的結構,注重大的畫面分割。構圖中陳承齊善于運用較高的視平線,這樣具有凌空看大場面的效果,使得畫面效果更加宏大。同時陳承齊還善于根據時代的背景和真實的場景進行創新性構圖,使得形式為內容服務。

《迎著曙光》260cm×450cm 1991年

其中,《迎著曙光》這件作品最能體現這種語言結構的特點,畫面運用了強烈的明暗對比和沉重的褐色調,以及山字形的構圖,碑狀式的造型語言風格,在畫面中營造出深沉悲愴的氣氛,呈現出了歷史的崇高美。作品中運用了革命浪漫主義的創作手法,把人和山物化為一體,山即是人,人又如同山,將當年參加會議的老一輩革命家的形象塑造成一座雄奇的歷史豐碑,魏然矗立在挺拔峻峭的太行山巔,與周圍的群峰一起面向旭日升起的東方,迎接新中國誕生燦爛的曙光。整幅作品深邃凝重,藝術地再現了老一輩無產階級革命家的英姿,展現了太行山精神的思想內涵,謳歌了人民戰爭人民戰爭必然勝利的歷史潮流,是人民戰爭的紀念碑和史詩。王朝聞對《迎著曙光》評論到,畫面中的藝術形象是山一樣的巨人,巨人一樣的山。

《看火車》500cm×255cm 2017年

再次,陳承齊運用藝術的方式記錄了太行山地區歷史的苦難。中國近代的歷史是一段屈辱的歷史,特別是抗日戰爭以來中國人民經過奮勇抗爭,解放了壓迫中國人民的三座大山到建立新中國,一路走來歷經的屈辱和磨難是中國人民不可磨滅的記憶。陳承齊用自己的油畫創作來記錄歷史的苦難,一幕幕震懾人心的歷史畫面,展示了近代中國人民最慘痛的記憶。陳承齊對歷史苦難的記錄主要表現在革命抗戰系列作品中,具體內容為抗日戰爭的相關題材,代表的作品有:《鬼子來了》《不能忘記》《萬人坑》等。

《不能忘記》170cm×170cm 2005年

其中,《不能忘記》描繪的是1937年,日軍在藁城梅花鎮制造了駭人聽聞的“梅花慘案”。在慘絕人寰的大屠殺中,昔日美麗富饒的商業重鎮變成了人間地獄。日軍的屠殺是一段用血和淚書寫的歷史,是一段在中國人民心中最不應該忘記的歷史,日本帝國主義對中國人民犯下的滔天罪行,罄竹難書。現在許多年過去了,歷史和記憶似乎已經變得有些遙遠和模糊,但每一個中國人都不會忘記日本法西斯曾今的暴虐,前事不忘后事之師,強大起來的中國人絕不允許這樣的悲劇再次重演,這也是陳承齊創作這幅作品的原因。《鬼子來了》描繪的是鬼子入侵前,農民們逃難的場景,老人,婦女和兒童在家園的廢墟中奔跑掙扎,畫面中刀槍肆虐,硝煙彌漫,村民驚慌失措,作品如同一段悲壯的交響曲,是生與死之間的抗爭,是歷史深處的悲泣。陳承齊用畫筆揭開歷史,描繪細節,帶觀眾一起體驗半個多世紀前中華民族煉獄般的掙扎,這些畫面充滿了苦澀,具有人道主義的關懷和同情,以及警示和教育的作用。

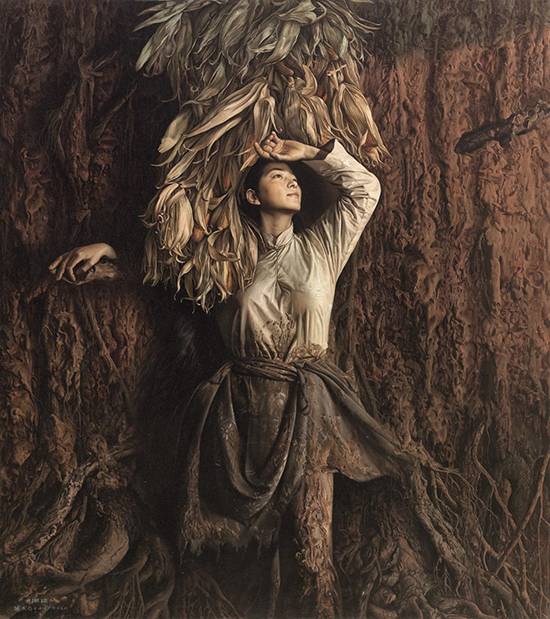

《白毛女》480cm×260cm 2014年

最后,陳承齊的“紅色太行”主題油畫創造呈現出浩然大氣的藝術風格。太行山上抗日的烽火,是中華民族不可磨滅的一段歷史,鑄造了光耀千秋的太行精神,是中華民族精神的豐碑。幾十年來陳承齊在太行精神的洗禮下,陳承齊具有強烈的歷史正義感,在藝術創作上他總能夠以博大的胸懷和眼光去判斷人類的歷史和社會,以及文化的價值取向。在生活上陳承齊樸素,低調,勤奮,幾十年如一日的在工作室里筆耕不輟,他是畫壇中德高望重的前輩。他的“紅色太行”主題創作立場鮮明,飽含了旺盛的生命力,表現了中國近代以來的屈辱和奮進,記錄了這一段不可磨滅的記憶。

《運籌帷幄-指揮三大戰役》310cm×260cm 2008年

特別是在他畫面中嚴謹的形式結構和凝重的色調,嚴謹的造型以及畫面中營造出如劇場般的光影氣氛,展示了觸目驚心的歷史事件,呈現出浩然大氣的藝術風格。《運籌帷幄》真實的再現了1948年冬,在太行山西柏坡村的一個不足20平方米的矮小土坯民宅里,領袖們正在指揮著史無前例的人民解放戰爭的情景。周恩來總理形容,“這是世界上最小的農村指揮所,指揮著世界上最大的人民解放戰爭”。太行山腳下的西柏坡冬季尤為寒冷,在艱苦的環境中,中央指揮中國人民解放軍,于1948年9月至1949年1月對國民軍隊進行了震驚中外的遼沈、淮海、平津三大戰略性戰役,在戰略決戰的日夜里,領袖們的工作非常緊張,常常通宵達旦,傳達出了正義必勝的信念。

《解放石家莊》100cm×200cm 1980年

(二)陳承齊的“紅色太行”油畫藝術特色成因

第一,陳承齊是一個有歷史擔當的藝術家。陳承齊是一位具有家國情懷的藝術家,他的生活見證了新中國的成長,特殊的生活經歷和革命情感使得他的藝術創作注重對新中國紅色革命歷史事件的表現。首先,陳承齊作為人民的藝術家,他對國家有著強烈的歷史擔當,他能夠重視自己生活周圍的創作資源,認識到其中的歷史價值。2019年7月陳承齊在自己工作室對筆者談到:“如果你是個藝術家,你的作品要對這個國家和人民負責任,你就知道了你該去畫什么。我覺得我生活在這個時代,我有責任以藝術的方式把這段歷史記錄下來”。

《參軍-送兒打東洋》300cm×480cm 2011年

其次,陳承齊所生活的城市石家莊市緊鄰西柏坡革命老區,同時又是在解放戰爭中第一個解放的城市,這些豐富的歷史資源為陳承齊對“大題材”的創作提供了素材。最后,陳承齊創作的“紅色太行”系列油畫作品都是大型歷史題材油畫創作,注重對大事記的挖掘。“陳承齊始終堅信藝術家一定要有社會責任感,代表廣大人民群眾的根本利益,貼近社會,貼近生活,貼近人民,反映生活的本質和主流,做先進文化的創造者和傳播者,讓藝術更好地為人民服務,為社會主義服務,為人類的文明進步服務。在強烈的自覺的社會貴任感的驅使下,他創作了多幅反映重大題材的革命歷史畫,這些革命歷史畫像一座座高大厚實的紀念碑豎立在畫壇,并引起人們的關注和贊賞。”[

李維世.人民戰爭的紀念碑——賞析陳承齊的革命歷史畫新作《戰斗在太行山上》[J].美術,2006(07).]

《耕者有其田》160cm×130cm 2002年

陳承齊在創作中堅守現實主義。現實主義是指在藝術創作中以現實生活為基礎,運用藝術的方式寫實的手法去關注和反映現實生活。“邵大箴先生曾評論道,陳承齊的這種創作風格可以說是對古典主義以及由古典主義衍生的現實主義的繼承。”[邵大箴.尊崇寫實

皈依經典——陳承齊的油畫藝術[J].美術,2012(05):80-85.]數百年來,現實主義文藝創作作為一種創作方式,直到今天仍然彰顯出了頑強的生命力。陳承齊始終堅持現實主義的創作方法和藝術理想,用自己的眼光來審視歷史,表現歷史,用自身的經驗來體驗現實,反映現實。“陳承齊在創作理念上秉承敘事性現實主義的創作風格,同時帶有強烈的抒情色彩、鄉土氣息以及象征意味,使得畫面在敘事的基礎上多了份藝術的感染力。”[聶道汨,陳歡迎.多元與繁榮——20世紀90年代河北油畫發展述評[J].美術觀察,2017(08):121.

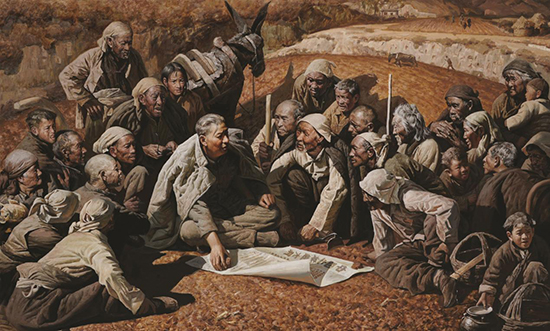

耕地農有-《中國土地法大綱》誕生 220cm×360cm 2012年

改革開放以后,即使在西方現當代藝術思潮的沖擊下,陳承齊始終堅信自己的藝術理念,走自己的藝術之路。近半個世紀以來,陳承齊懷抱現實主義的創作理念,堅持在太行山一帶進行寫生創作,深入生活,這已經成為陳承齊堅定不移的藝術信念。陳承齊在一次電視節目訪談中談到:“生活只要進了畫面,無論是歷史題材,還是現實題材,都會出好的作品,你要想讓自己作品成為參天大樹,則必須先埋到人民的泥土中,只有這樣才能發揚光大,否則只有失敗,要扎扎實實的深入生活表現這個時代”。《耕地農有》中所涉及到的眾多的農民人物形象都是取材于現實生活中,特別是這些老年人的形象,都是陳承齊在西柏坡對周圍一帶的農民形象寫生得來的。

《勝利》180cm×180cm 1984年

陳承齊在創作中重視紅色情感的表達。生活是藝術產生的唯一源泉,情感產生藝術,陳承齊把西方大型歷史題材的創作理論的研究同自己的生活經歷及藝術個性相結合,完成的“紅色太行”主題系列作品,表達了深厚的紅色革命情感和愛國主義的熱情,如《攻克石門》《屠殺》《勝利》等作品。陳承齊對情感的重視表現在創作的過程中,他的創作都是立足于自己的情感,都是在自己強烈的革命情感的驅使下自發性的創作,很少為某個展覽或者外界其他原因而進行創作。陳承齊說情感能夠促使創作者進行藝術創新,如在每幅畫面的構圖設計中,他根據自己的藝術情感和具體的歷史事件而進行設計,畫面的色調的選擇和光線的設計也是在創作情感的基礎上進行的。

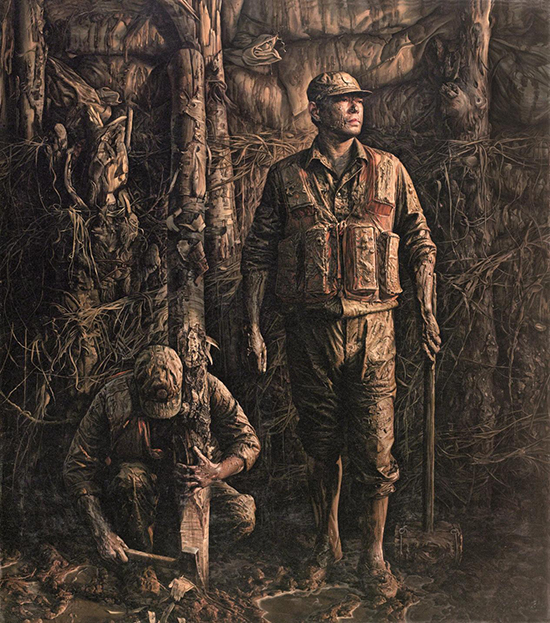

《萬人坑》500cm×255cm 2015年

在創作《萬人坑》時,陳承齊首先對實地進行了多次考察,歷史事件本身深深的觸動了他,當陳承齊看到日本侵略者僅為保護機器,不顧數十萬中國礦工同胞的生死,面對現在的累累白骨,陳承齊心頭涌起對日本帝國主義的痛恨,使他在創作的過程中充滿了激情。他后來專程告訴自己的老師蘇高禮先生說:“我太激動了,我必須要把這張作品畫好,揭露日本侵略者慘無人道的罪行。”

《國恨家仇》220cm×300cm 2006年

(三)陳承齊紅色太行主題油畫的藝術影響

首先,陳承齊的紅色太行主題系列作品引領了全國太行山主題的美術創作。陳承齊的紅色太行系列作品以“課題”的形式展開,均是太行山主題的挖掘,并探索出了具有地域文化特色的藝術語言,形成了完整的系統,畫與畫之間有一定內在的關系。陳承齊的歷史題材油畫作品融合了太行山的本土文化精神,形成了太行山豐碑式的藝術語言結構,畫面呈現出了震撼人心的崇高美,展示了新中國一路走來圍繞在太行山及周邊所發生的重大歷史事件,成為國家的大型歷史題材繪畫創作的經典。

《中國人》150cm×170cm 1999年

其次,陳承齊的創作方法值得學界借鑒。新中國成立以來,國家組織了多次大型歷史題材繪畫的創作活動,但是長期進行大型歷史題材繪畫創作的畫家卻很少,大多數畫家都是根據任務的需要進行創作,而陳承齊則是自發性的把大型歷史題材油畫創作作為自己藝術奮斗的方向,長時間以來圍繞紅色太行主題進行藝術探索。蘇高禮在個人展覽的采訪上給予了陳承齊中肯的評價:“陳承齊相較于同時代的藝術家,他是堅持了創作時間最長,作品數量最多,質量最高的油畫家,目前在全國來看很少有向他這樣的藝術家。”同時代的其他油畫家很少有把歷史題材繪畫創作作為自己終生追求的方向,更沒有形成完整的系列。沈堯伊和陳承齊是同一類別的畫家,沈堯伊則是長征主題的集大成者,運用了多種藝術形式和表現手法,集中描繪了長征相關的歷史和場景,在藝術的題材內容和表現語言都取得了突出的成就。陳承齊則是主要運用了油畫的形式以太行山為主題進行展開的,畫面融合太行地域的文化特色,傳達出燕趙的文化精神和太行山的革命精神,記錄抗日戰爭以來太行山區的重大歷史革命事件,陳承齊和沈堯伊共同建構了紅色革命主旋律的藝術創作系統。

《征途》170cm×170cm 1989年

再次,陳承齊的紅色太行系列創作表現了河北本土的文化內涵。“陳承齊力求將西方古典油畫的精湛技法與中國民族文化的審美意蘊融于一體,來創造自己獨特的藝術風格。”[ 邵大箴.尊崇寫實 皈依經典——陳承齊的油畫藝術[J].美術,2012(05).

太行山的文化內涵和河北本土的藝術傳承潛移默化的影響了陳承齊的藝術創作,如嚴謹中肯的造型語言,一方面不僅體現了陳承齊對西方造型體系的學習成果,另一方面也展現了他對本民族傳統文化的繼承。如,陳承齊早年對毗盧寺水陸壁畫的研習,其宏大的場景敘述以及獨特的審美內涵從某種層面上共同成就了陳承齊藝術創作的面貌。

《淵源》170cm×150cm 1998年

最后,中國的大型歷史題材繪畫仍然需要進一步的深入探索,當下的中國美術家在國家組織的大型歷史題材創作活動中表現突出,但是自發性的歷史題材繪畫創作活動較少,具有地域特色的主題性美術創作有待進一步的挖掘。此時,陳承齊的藝術實踐值得學界注意,他立足于太行山的歷史文化,堅持研究傳統,在深入生活的過程中,勇于擔當,能夠站在國家的層面去看待歷史和社會,挖掘富有地域特色的歷史題材,為建構中國的主題性美術創作學術的框架和中國的文化復興做出自己的貢獻。

參考文獻:

[1]邵大箴.尊崇寫實 皈依經典——陳承齊的油畫藝術[J].美術,2012(05).

[2]李秀娜,馬騰飛.“迎著曙光——陳承齊油畫作品展”開幕[J].中國國家博物館館刊,2012(11).

[3]聶道汨,陳歡迎.多元與繁榮——20世紀90年代河北油畫發展述評[J].美術觀察,2017(08).

[4]李維世.人民戰爭的紀念碑——賞析陳承齊的革命歷史畫新作《戰斗在太行山上》[J].美術,2006(07).