【藝術簡歷】

張繼國,別名張良,1949年出生,山東棗莊人,畢業于山東曲阜師范大學美術系。中國美術家協會會員、中國煤礦美術研究會會員、山東畫院高級畫師、香港紫荊畫院院長、揚州八怪書畫院名譽院長。1980年在上海畫院進修,師承郁文華、俞云階、喬木先生等著名畫家。1982年在北京畫院進修,受黃胄、周思聰、姚有多、范曾、李魁正、白雪石等先生教誨,其作品多次獲得全國美術大獎。

1982年《微山湖畔》獲首屆中國美術家協會、煤炭部書畫大展優秀獎,在中國美術館展出并被煤炭部收藏。

1995年《江南古寨》獲全國體育美術大展優秀獎。

1999年《誰不說咱家鄉好》獲中國美術家協會全國書畫大展成就獎及迎澳門回歸全國“鑫光杯”大展優秀獎;《金秋奏鳴曲》獲全國“炎帝杯”大展銀獎;《沂蒙金秋》獲文化部、中國文聯聯合主辦“世紀之光”大展優秀獎;《沂蒙秋色》入選“99澳門回歸”中國畫攝影大展。

2000年《金秋十月》獲中國美術家協會、全國“世紀·中國風情”大展優秀獎;《大山合聲》獲中國美術家協會全國“新世紀”大展銅獎。

2001年《金秋絮語》入選全國中國畫作品展;《金秋序曲》入選第一屆中國美術金彩獎;《沂蒙頌》獲中國美術家協會2001年全國中國畫大展優秀獎;《我的家鄉沂蒙山》入選中國美術家協會二十一世紀中國畫澳大利亞展。

2002年《大山秋色》入選2002年全國中國畫作品展。

2003年《沂蒙小調》獲2003年全國中國畫提名獎。

2004年《大山踏歌圖》入選首屆中國美術家協會會員中國畫精品展并被齊魯藝術館收藏。

2011年《英雄贊歌》在“紀念辛亥革命100周年全國中國畫作品展”中獲優秀獎,中國美術館收藏。

2004年至2011年入選一至七屆中國美術家協會全國會員中國畫精品展,作品多次發表于《人民日報》《光明日報》《美術報》《中國書畫報》《中國書畫》《國畫家》《藝術收藏》《青年書畫報》等報刊,有十余幅作品被中國美術報、中央電視臺等單位收藏。曾在韓國、日本、澳大利亞展出。百度張繼國藝術官方網。

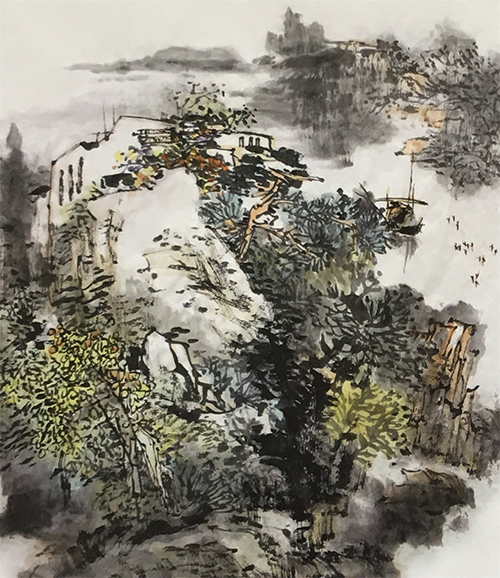

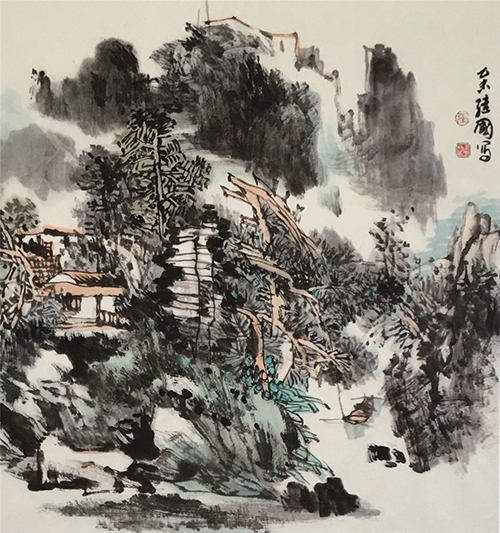

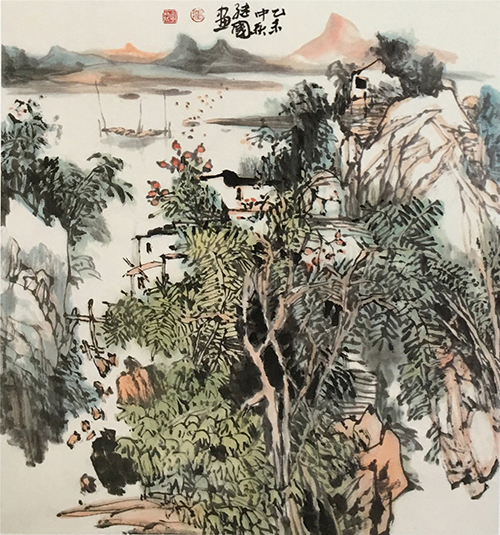

《一簾疏雨》136cm×68cm

堅韌風骨 筆底煙云

張繼國這位畫家我多年就知道,真正認識是幾年之前,其先只是耳聞他在山水畫界的影響是很大的,但一直沒有謀過面,當你真正接觸他后才知道張繼國是個直率的、做事認真的人。生于四十年代末的張繼國,正逢新中國成立之初,國家百廢待興,在這特定環境中成長起來的人不吃苦都不行,所以張繼國在這種種條件下養成的艱苦耐勞、樸實的性格對他以后所熱愛的藝術事業是有非常堅實的助推作用的。

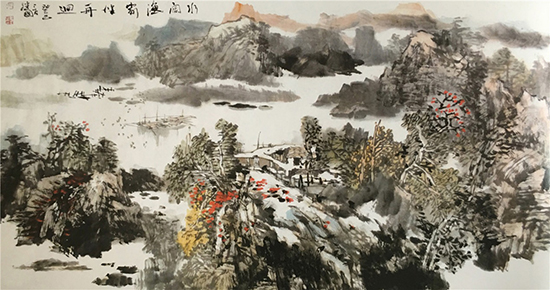

《水闊漁家行舟回》136cm×68cm

張繼國六十年代末從煤炭學校畢業分配在煤礦鍛煉多年,后來從事宣傳工作。宣傳畫、水粉畫、油畫都不斷涉獵,大型工業展覽,國家領導人思想教育,階級教育展覽等在那個時期是重點工作。這么多年的基層工作也給他提供了充足營養,使之他最后步入畫壇打下了堅實的基礎。在上個世紀八十年代初,煤炭戰線上的高層領導慧眼識才,八零年被推薦到上海國畫院,師從張大千的入室弟子、山水大家郁文華先生和徐悲鴻的學生俞云階先生門下授業嚴教,受益頗深。兩位大師多次贊許這位山東小伙子毅力過人。

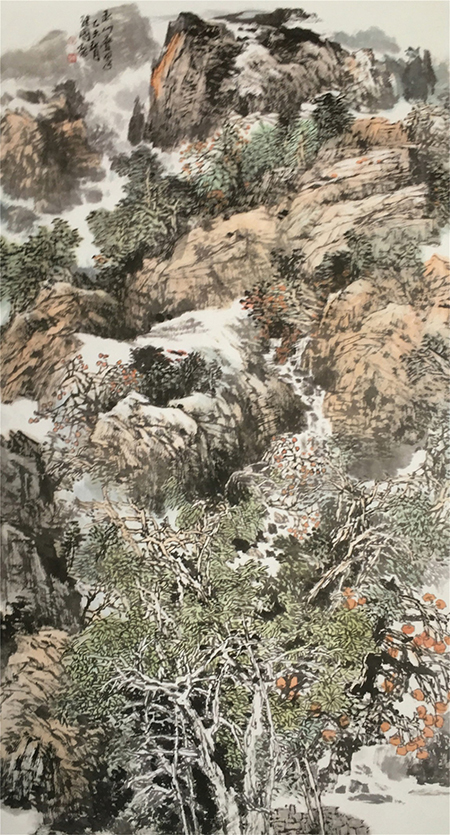

《秋山疊翠》68cm×136cm

八二年,再次在北京進修,師從姚有多、周思聰、黃胄、范曾、白雪石、李魁正、熊伯齊、薄松年、陳雄立、歐陽中石等諸多大師親授教誨,后又考入曲阜師大,受到了三年的課班教育,這是張繼國一生中最大的幸事。從另一個角度來看,也反映出今天張繼國所取得如此的成績也不足為奇了,這里也包含了這么多大師所傾注的心血,還有他后天的艱苦勤奮是分不開的。張繼國如是說:“要努力地把握自己,不敢懈怠。”是的,不敢懈怠這是畫家對自己嚴格的要求。

《山色四時碧》68cm×136cm

張繼國的作品大多取材于家鄉的風俗人情。《微山湖畔》《誰不說咱家鄉好》《沂蒙金秋》《大山合聲》《沂蒙頌》《大山踏歌圖》《沂蒙小調》《金秋序曲》《我的家鄉沂蒙山》等先后在中國文聯、文化部、中國美協主辦的權威性大展中獲金獎、銀獎、銅獎、優秀獎、成就獎等。在張繼國的作品里,你看不到華麗的色彩,看不到愁云慘淡,看不到荒寂陰迷,只感到陽光的生活氣息撲面而來,有一種生活就在你身邊,或身臨其境的感覺。也許平常你不注意大自然給你的恩賜,一年四季從你身邊走過,但在畫家的筆端所流露出那種對生活的觀察及熱愛,你才能體會到大自然原來如此之美。而張繼國確實就在他描繪的中國山水畫中給人一種心靈的啟迪,不斷修煉和陶冶自己的真性情來展示其明朗的內心世界。

《秋山晴云圖》68cm×136cm

中國畫的創作過程始終貫穿著天人合一的最高情感,要發于心性、展于修性、歸于真性的復雜心理活動。在張繼國的作品中,感性的即性發揮,理性的苦心經營,瞬間的情感宣泄都有其明顯的軌跡。他的這種心性,可以把它他歸納于物情兩忘,內美靜中參的境界。我認為當代畫家一定要多表現一些欣欣向榮的生命主題,多表現一些時代的新生活及祖國的山河之美,畫隨時代。

我的這篇短短的拙文,不能評出張繼國幾十年對藝術事業的追求及內心深處的感悟,但有一點可以肯定,沒有健康的心理素質,一切根本無法企及,漫長的寂寞求索之路,需要長期的思想修養和不懈的努力。張繼國以后的藝術之路會走的更好。

作家/張繼

《秋山云霽圖》68cm×136cm

《裝點江山入畫圖》68cm×136cm

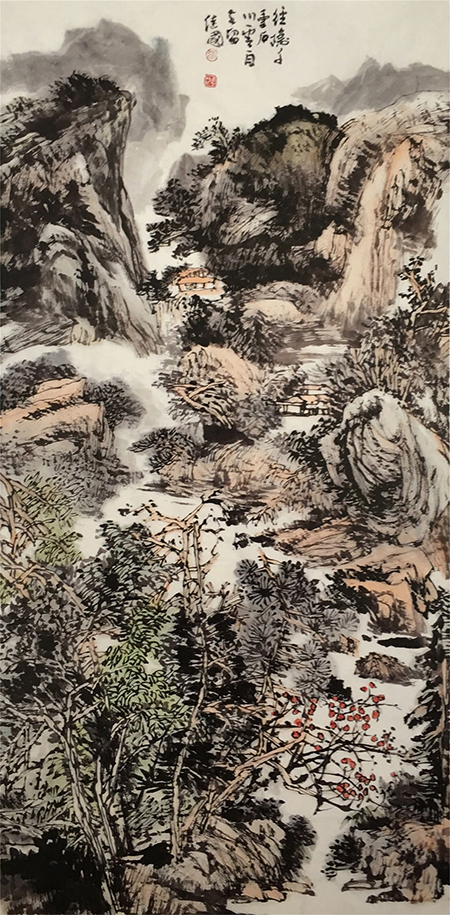

《徑隱千重石》68cm×136cm

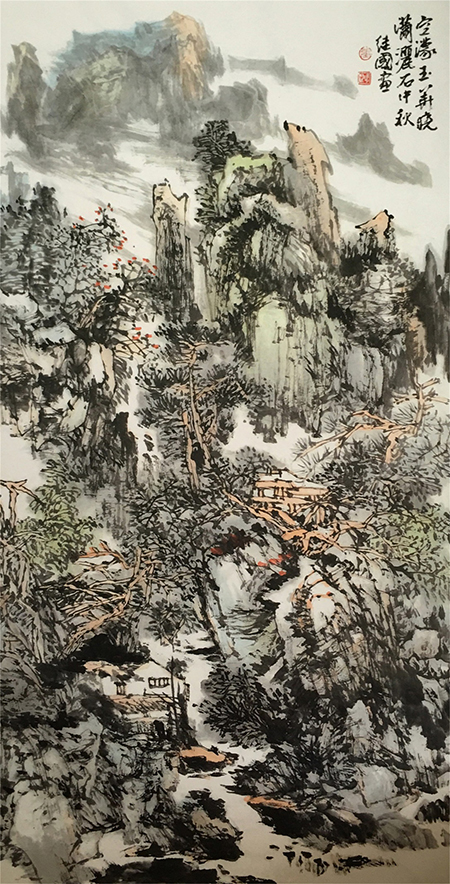

《瀟灑石中秋》68cm×68cm

《云隨碧山轉,水合青天流》68cm×136cm

《青云攜帶一溪煙》68cm×136cm

《秋水疊翠》68cm×68cm

《湖畔》68cm×68cm

《碧水秋聲》68cm×68cm

《秋水談心》68cm×68cm

《湖畔秋色》68cm×68cm

請橫屏欣賞

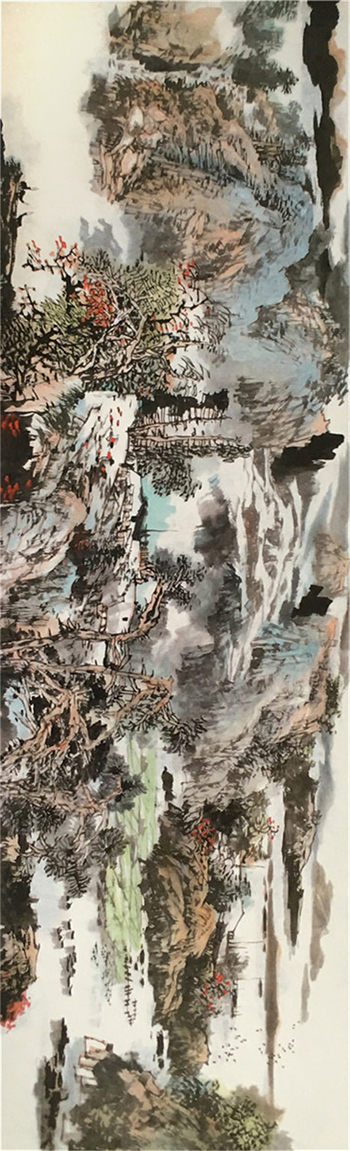

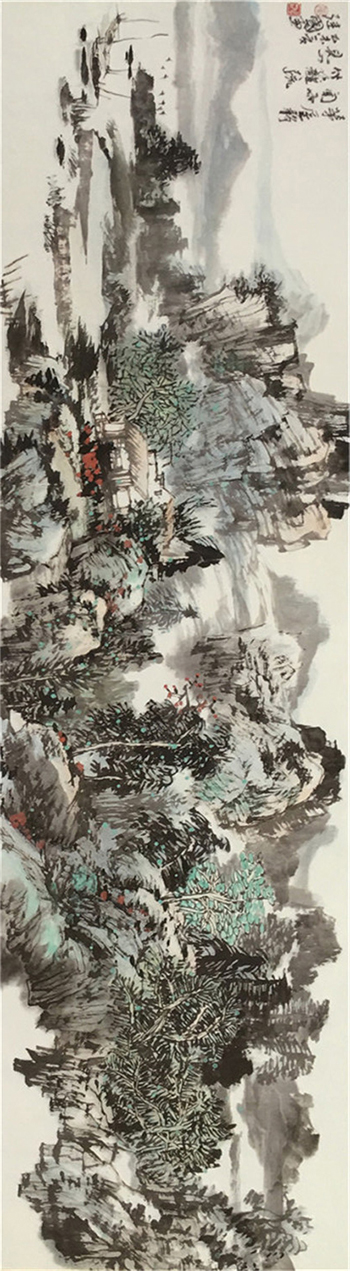

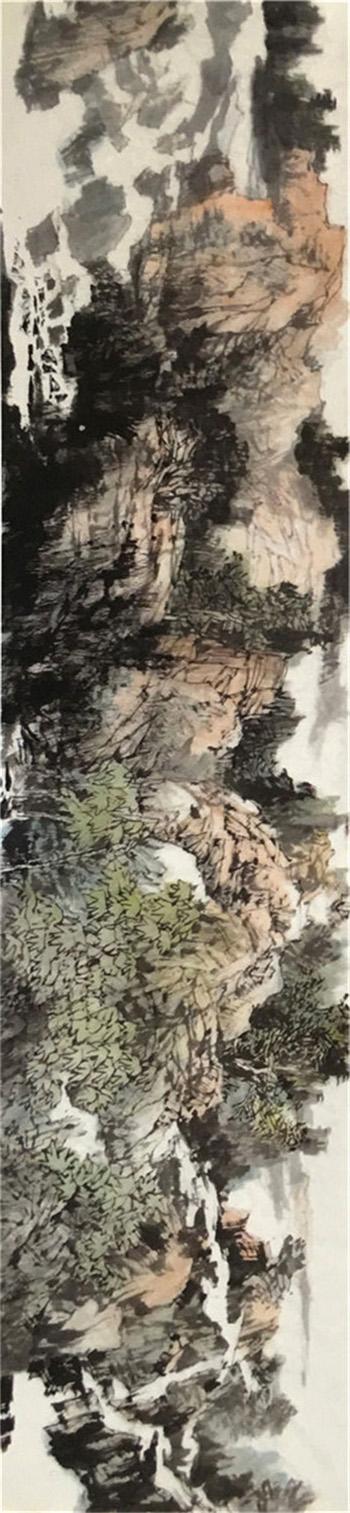

《徑隱千重石》240cm×60cm

《茅屋靜聞雨,竹籬疏見山》240cm×60cm

《山影搖疊翠,雨聲窗納秋》240cm×60cm

《秋雨遮山遠》240cm×60cm