【藝術簡歷】

邵震山,字昭陽,中國當代美術家、國畫山水名家,號海上漫仕,別署八極堂。63年生于江蘇興化,后定居南京,95年移居上海至今。早年就讀于南京藝術學院書法篆刻專業、后先后進修上海中國畫院、上海劉海粟美術館、清華大學美術學院、北京大學藝術學院、中國人民大學學習。

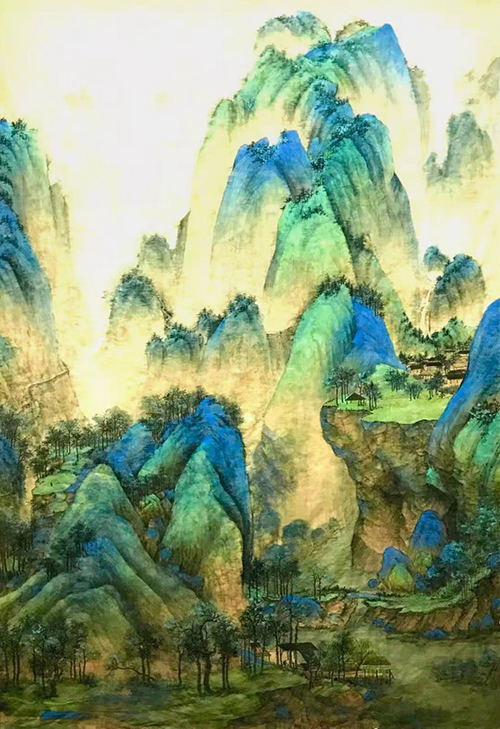

當代國畫青綠山水代表性人物,其潑墨潑彩、青綠山水系列畫風尤其是絹本青綠山水為當今山水畫壇獨樹一幟。旁涉花鳥、人物、水彩、重彩、巖彩、擅詩文、書法。

中國美術家協會會員、中國工筆畫學會會員、中國楹聯學會會員、中國鄉土藝術協會藝術發展中心副主席、江蘇省美術家協會會員、南京市美術家協會會員。

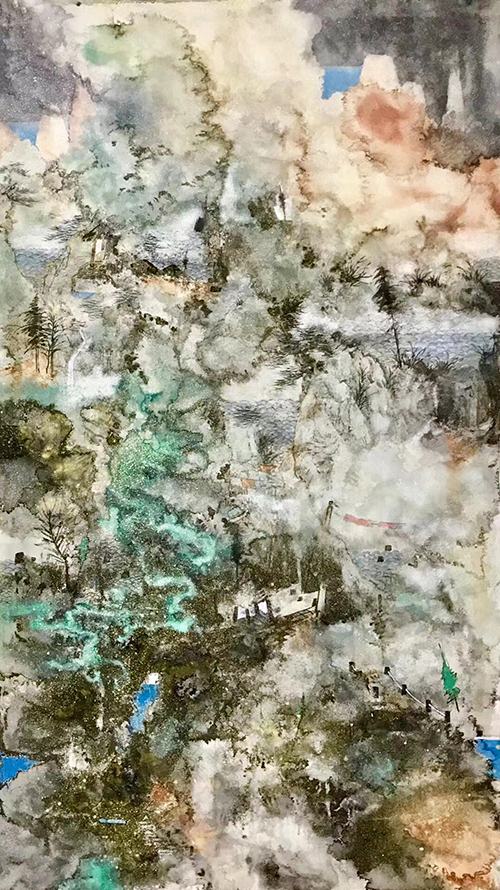

《絲路傳說》176×219cm 紙本

道隱無名 隱者有道

——讀卲震山先生繪畫作品有感

李向陽

興化古稱昭陽,位于江蘇省中部,地處江淮之間。自宋范仲淹在此建學宮施教化后,興化的文風自此走向昌盛,涌出了文、武狀元。明清之際,興化出現了諸多文藝大家,如宗臣、禹之鼎、鄭板橋、李鱔、劉熙載、蓮溪、真然等等。又因興化為千島之鄉,『自古昭陽好避兵』,故為隱居避世之選,如施耐庵因避戰亂遷興化隱居寫《水滸傳》。可見興化具有深厚的儒、釋、道文化底蘊,這對興化后人的影響是巨大的,因為這利于后人決定人生高度以及增強文化選擇中的果敢、自信。卲震山先生就是從這底蘊中走出來的一心追求藝道的當代畫隱。

《密林仙蹤》103×131.8cm 紙本

邵震山,字昭陽、伯岳,一九六三年生。從其名、字及出生年份中,可以看出他出生于一個具有文化堅守的家庭。在某種程度上也可說,他后來之所以能潛心于書畫,是帶有家庭文化基因的。

《浮香暖翠》96×180cm 紙本

邵震山先生清楚地知道:『國畫藝術是我中華民族優秀傳統,歷代名賢遺留下了許多不朽名跡,他們在不同時代,用了畢生精力,積累了許多藝術經驗。我們要把這些豐富的經驗、高超的技藝學到手,再經過自身的藝術實踐中運用、加以發展豐富,逐漸形成自己的風格傳承下去。這是我輩的責任,也是一生的事,必須潛心努力,不下苦功夫不行。』為此,一九九三年,三十歲的他入南京藝術學院學習書法、篆刻,兼修國畫,并定居南京。一九九五年,他移居上海,進入上海中國畫院、劉海粟美術館專研山水、花鳥畫。二○○五年,他隱居金陵紫金山麓『八極堂』潛心研究歷代山水、花鳥名作。二○一二年,他北上先后入清華大學美術學院、北京大學藝術學院、中國人民大學繼續深造,主研北派、近代山水畫。

《春山疊翠》68×148cm 紙本

顯然,卲震山先生走的是與古為徒、與古為新的路徑,這需要有極強的文化定力和『血戰』精神。他自己便言:『畫家當以古人為師,而后亦當以天地為師。以古人為師,專研畫藝,窮研古賢之長,應廣涉王維、楊升、王洽、董源、巨然、惠崇、「二米」、范寬、郭熙、李唐、「元四家」、沈周、文征明、董宗伯、「清四僧」、「四王」、龔賢等,此所謂與古之諸家血戰也。而后遍游名山大川,須去領略驚心洞目之觀,一味困坐斗室安能與古人抗衡。真能涉此而悟道,變通而得道,可一超直入如來地也。』卲震山先生所提之人皆為幾百年一遇之大家,他愿與之血戰,可見他的心之堅,他的立愿之高遠,他想借此『直入如來地』。

《仙居》220×136cm 絹本

事實上,在早期以及紫金山麓『八極堂』隱居期間,卲震山先生通過與古賢對話交流的方式,創作出了一批具有深厚傳統底蘊的山水作品。如《青山隱隱水迢迢》《仙山幽居圖》《秋山尋幽》《仿宋王希孟千里江山圖》等作品入古又出新,而諸如《江山雪霽圖》以及這幾年的新作《心靈秘境》《瑞香拂云》《仙山翠谷》《寂靜之聲》《心源》無不顯示卲震山先生在延續傳統文脈,重視自然造化的同時,更走向了因心造境,順勢運心之地,可謂是境界曲折,神氣充融。

《彩云之南》224×136cm 絹本

眾所周知,在傳統的中國畫中,色與墨是有矛盾的:重色會輕墨,重墨會輕色。早在唐朝,中國繪畫中的色彩達到一個鼎盛后便逐漸趨于平淡,同時水墨的運用得以提升。如五代荊浩在《筆法記》中也不講色彩。水墨畫逐漸成為主流,但這不意味著色彩的退出畫壇。事實上,中國畫一直重視色彩。清方熏言:『設色不以深淺為難,難于彩色相和,和則神氣生動。』『設色妙者無定法,合色妙者五定方,明慧人多能變通之。凡設色須悟得活用,活用之妙,非心手熟習不能,活用則神彩生動,不必合色之工,而自然妍麗。』沈宗騫曾說:『墨曰潑墨,山色曰潑翠,草色曰潑綠,潑之為用最能發畫中之氣韻。』此中『潑』即是以飽含墨汁或色彩的筆墨來皴刷。到近現代,關于色彩更是發展出潑彩這一類別。張大千認為潑彩和潑墨同出一脈,是傳統中國畫的創新。

《云中漫步》之一 30×41.8cm 絹本

深諳此傳統的卲震山先生將創作重心放在了潑彩上。在他看來,潑彩更容易表達出當下中國人的心境,更容易表達他所追求的道。他說『老子有句話說得好:

「天地有大美而不言。」要畫好一幅山水畫很不容易,應摒棄一切雜念,把心靜下來,通過沉思和積淀,使每個線條,每次追染設色都在行云流水地運行,帶著氣感,隨著靈感;與天地、與山河對話與今人、與古人對話與宇宙融為一體,把一切靈氣都發端于筆墨用繪畫語言表達畫家心中的博愛與狂喜,抒發自己的情感。』為此,他盡可能在絹上創作,他寧愿在畫面中隱藏他的書法篆刻功夫,盡可能少甚至不題跋,只以畫面來傳達其畫境。殊不知,他書法以米芾為根基,走的『二王』帖學一路,筆法靈動且勁健。而他對于篆刻的理解和表現,被其師黃惇先生嘆為『天才』。

《春天的旋律》之一 96×98cm 紙本

卲震山先生的潑彩畫品格高逸,現代感強,畫面文氣,具有含蓄、抽象、意象之美,可謂是『真、淡、靜』。所謂『真』,即是以身相許,以誠相待;所謂『淡』,即是游離于空間之外,超脫時間之際;所謂『靜』,即是心安神寧,清凈無物。如他的『問道黃山』系列作品既是對前賢的致敬,也是對自然的超脫,更是對自己道心的叩問。他的《空谷傳聲》《虛駕千尋上,空香萬里聞》《寂靜幽谷》《高臥太蒙云》《宇宙洪荒》,以及『空納萬境』系列作品是對宇宙、對太虛之道的追尋。而他的《夢回絲路》《絲路傳說》《密林仙蹤》《云水禪心》等作品中對于敦煌壁畫元素的大膽運用,讓人有夢回前朝的時空之感。但不管何種題材,在他的畫中,常會有一種『空山不見人,但聞人語響』的感受,觀者只能感嘆『只在此山中,云深不知處』。

《春天的旋律》之二 96×98cm 紙本

自號青龍道人、海上漫士、紫金山樵的卲震山先生不為近二十年來蓬勃發展的藝術市場所動,以畫自隱,不求仕進,甘坐畫壇冷板凳,堅守寂寞之道,但要知道,道隱無名,隱者有道。

(本文作者:李向陽 系《榮寶齋》期刊主編)

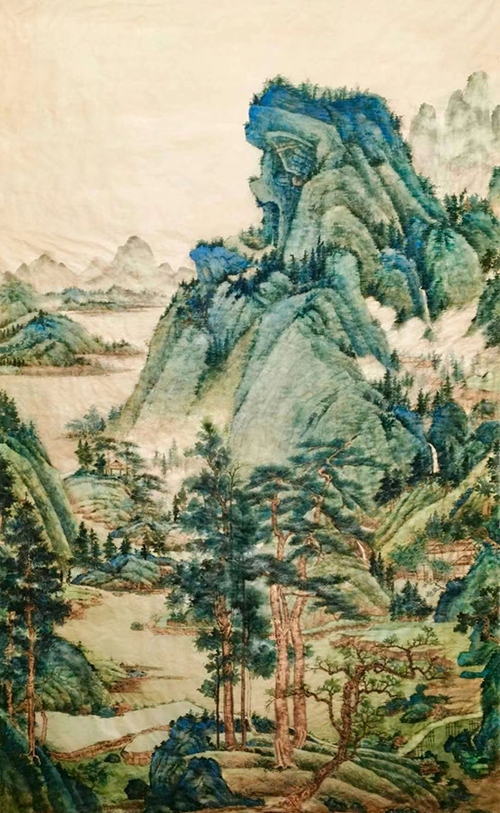

《山境·瑞香拂云》208×125.8cm 絹本青綠山水

《心源》198×136cm 絹本青綠山水

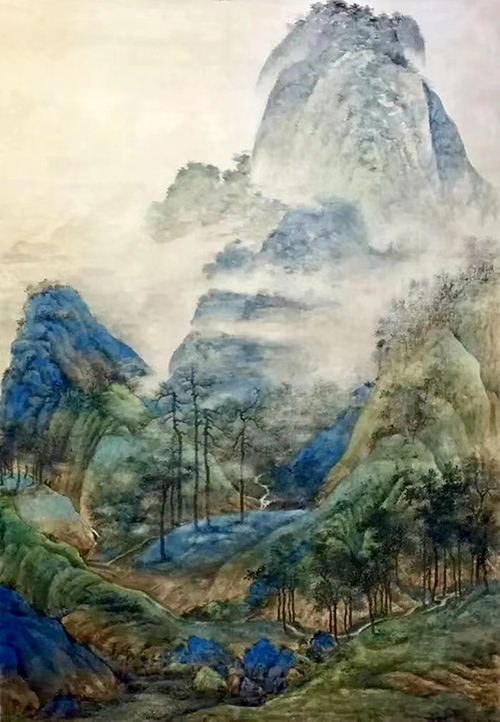

仿宋王希孟《千里江山圖軸》之二 224×136cm 絹本青綠山水

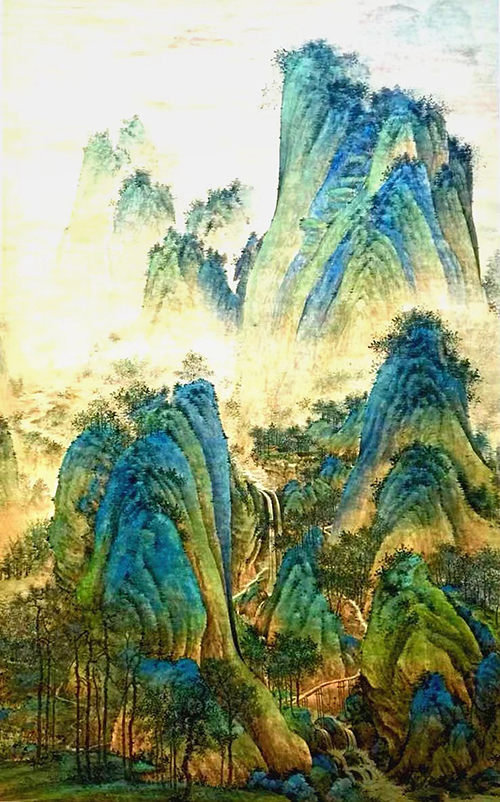

仿宋王希孟《千里江山圖軸》之三 226×138cm 絹本青綠山水